ねえねえ! カエデの好きな食べ物ってなに?

焼き魚・煮物・漬物・味噌汁……あげればキリがないが、まあ和食全般だな。

あー、何一つかすってないわ。

ダメだこりゃ!

んあ?どういう意味だ?

芝居蒟蒻芋南瓜って言葉があってさ。

まるでお経みたいだけど、この言葉って江戸時代の女の人が好きなものを並べたもんらしいんだよね。

んで、カエデって女忍者じゃん。

忍者ってさ、戦国・江戸のジョブイメージだし、まさしくその時代のジョブなカエデも、こういうのが好きなんじゃって思ったんだ。

芝居のくくりでなら歌舞伎を見たことはあるが、何なら蒟蒻も芋も南瓜も別にキライじゃないぞ?

どれも煮物の具になるからな。

(それはそうとジョブってなんだ?)

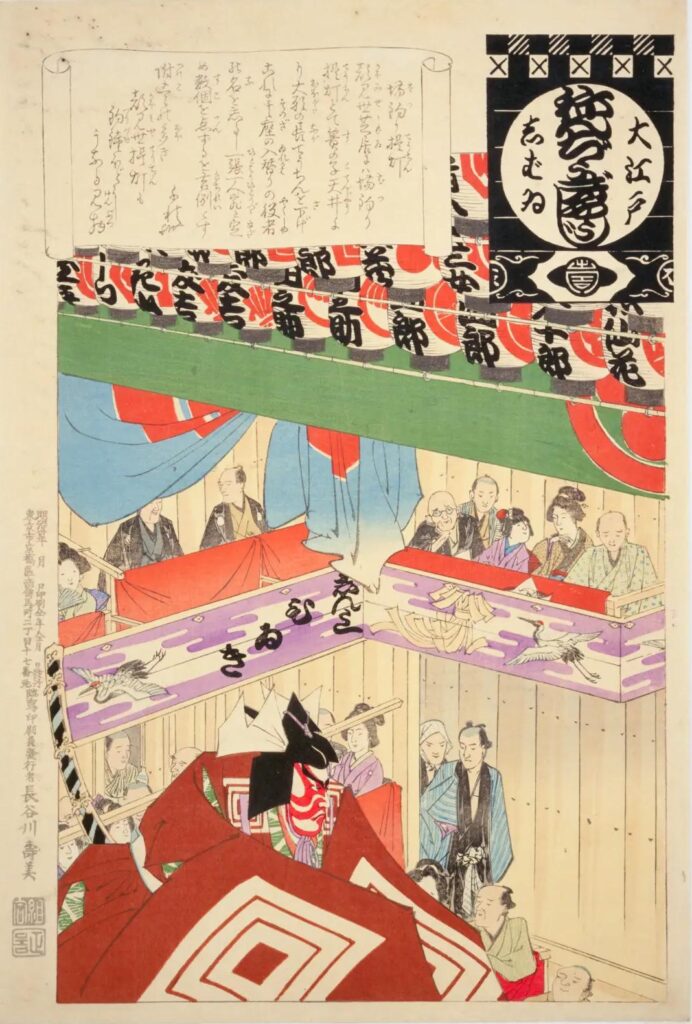

江戸女子の好物

※一部トリミング

江戸の女性が好んだものを語呂良く並べた言葉が、芝居・蒟蒻・芋・南瓜(しばい、こんにゃく、いも、なんきん)である。

いざ口に出してみるとリズムや歯切れは確かに小気味良い(実際に口に出してみてほしい)。

なお南瓜はそのまま「カボチャ」と読む場合もあるようだ。

派生型・芋蛸南瓜・芋栗南瓜

芝居蒟蒻と同じ類の言葉で、芋蛸南瓜(いもたこなんきん)や、芋栗南瓜(いもくりなんきん)というのもあるんだぞ。

それも全部江戸女子の好物を並べた言葉ってこと?

結局芋と南瓜ははずせないんだね……。

まあ、蛸は刺身に煮物、なんならどんな調理の仕方しても美味しいし、栗がキライって人もあまり居なさそうだし。

でもさ、芋ってどれ?

……は?

どれとは?

だってさ、サツマイモにサトイモ。

とらえ方によっちゃコンニャクイモなんてのもあるじゃん。

言葉の蒟蒻芋って「蒟蒻と芋」じゃなくて、実はそっちのことだったりして。

おそらくちがうな。

確かに蒟蒻芋は縄文時代から伝来した歴史も古い食材だ。

江戸中期ごろにはすでに庶民の口に入っていたとも伝わっているな。

しかし、その時すでに蒟蒻の製粉加工が出来ていたのだから、芋のまま食卓にのぼるワケがないだろう?

まあ、そうか。

そのままかじりつく話なんて聞いたことないしね。

里芋かサツマイモなら、サツマイモの方だと思うぞ。

ちなみにサツマイモも、琉球(沖縄)を経て、江戸時代ではすでに町民に食されていた食べ物の一つだな。

砂糖が庶民には手が届かないほどの高級品だった時代もあったことで、甘みがある上、手軽に食べられる焼き芋は誰しもが好物だったというからな。

サトイモも美味しいけど、女子ウケが良さそうなのはやっぱそっちかもね。

言葉の出どころはあの作家?

「とかく女の好むもの、芝居浄瑠璃芋蛸南瓜(しばい、じょうるり、いも、たこ、なんきん)」という言葉があってな。

これは江戸の作家で、俳諧人でもある井原西鶴(いはらさいかく)の作品の一節にある言葉といわれている。

つまり先の芝居蒟蒻芋南瓜も、芋蛸南瓜もここから派生したという話だ。

一応付け加えるが、浄瑠璃というのは伝統芸の一種で、近松門左衛門作の曽根崎心中などの人形浄瑠璃はその派生型だ。

井原西鶴って知ってる!

浮世草子(うきよぞうし)っていうジャンル本(小説)を作った人だよね?

よく知っているな。

浮世草子とは庶民の生活模様を物語として描いた、いわば娯楽小説だな。

その浮世草子に「とかく女の~」が記されていると伝わってはいるんだが……。

なんか歯切れ悪いね?

それがいずれの作品の、どこに記されているかを、まったく見つけられなかったんだ。

実は川柳や古典落語の枕(最初の語り部分のことだな)で使われる言葉にもなっていて、むしろそちらの方が由来元という話もあってな。

もっとも当時、芝居や浄瑠璃が流行っていたのは確かで、言葉に出てくる食べ物も人々の好物になり得るものばかりなのはまちがいない。

ひょっとすると一連の言葉の由来はこれらの創作物からではなく、名もない江戸の町民が、生活に接した文化や食べ物を語調良く並べた言葉として使い始めた……そういうとらえ方もありなように思えてな。

いつにも増して、ぼやけてる話だね。

歴史の話がわりと得意目なカエデにも分からないってことか。

誰もが知るような通説はともかく、やや深入りするような話は私とて知らないことが多いからな。

出どころとして予測した、西鶴の代表作・好色一代男(※国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧、出版は大正14年)の写本を一応あたって見たが、ざっと読んだ感じは言葉に該当する箇所は見つけられなかった。

……見逃しでなかったならな(大きな声でいえないが、私自身、読み書きがそこまで得意ではないゆえ、あくまでざっくりと目を通しただけなんだが)。

※試しに各巻(全8巻)それぞれを全文検索機能にて「芝居」「蒟蒻」「芋」などの関連ワード(ひらがなでの置換パターンでも試した)で調査したところ、断片的に単語が引っかかる文はあっても、連続する言葉「芝居浄瑠璃~」に直接関連する箇所は探せなかった。

なお漢字はおろか崩し字で書かれている部分が大半で、当方の識字不足もあってか、一か所読むのにも苦戦し(昔字の読み方を調べつつ)上記のワード検索も自分流のため正確性の保証はない。

なお、世間胸算用などの西鶴の他作品までは未確認。

閲覧した書籍情報およびリンク→[井原西鶴 著]『好色一代男』1巻,愛鶴書院,大正14.12-15.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/926092 (参照 2025-03-31)(1巻のみのリンクだが、関連資料の欄からほかの巻へのアクセスが可能)

想像の域をでないってことね。

根拠などないゆえ、あくまで個人の考えとして聞いてほしいが、西鶴が言葉の発信者と見た場合、作品からなどではなく、本人が実際にしゃべったことが流行り出したのではないかと思う。

西鶴が売れっ子の作家だったことは誰もが知るところで、作品も飛ぶように売れていただろう。

教科書にのるレベルだしね。

と、なると、誰もが名を知る流行作を生み出し、世間に影響力を持った人間が何気なく発した一言が世に広まり、一般的にも使われるようになった見方……というのがまず一つ。

また西鶴は俳人として※矢数俳諧(やかずはいかい)なども行っている。

生み出した無数の句の中に、女の好物として芋や蛸を持ち出した内容の句があってもおかしくないし、それが世に広まったという見方もまた私の思うところだ(見物人も多かったという話だからな)。

……これも憶測の域を出ないが。

※一昼夜でどれだけ俳句を詠めるかを競ったもの。西鶴はこの矢数俳諧で23500句詠んだという驚異の話はワリと有名(当時の一日も24時間とした場合、3.68秒で一句詠み続けないと達成できないことになるが、それだけの句数になると同じ単語どころか句の重複も当たり前で、なんなら文字を並べただけのでたらめな句ですらカウントしていたのでは?……という考えは筆者の邪推)。

しゃべった言葉が流行したって、カエデの見方がまちがってないなら、西鶴が言葉のインフルエンサーってことになるよね。

まとめ?

今回は由来の意味だけに留めようと思う。

いつもの話の中でも出どころがよりはっきりしていないため、確証のないことを延々と話しても意味がないからな。

あのさ、この話。

ボク的にちょっと思ったんだけど。

ん? なんだ?

芝居も蒟蒻も、何なら芋も南瓜も蛸も栗も……(息切れしそう)。

んでね、コレって別に女性じゃなくて、男性でも好きっていう人、同じくらい居たんじゃない?

それは言えてるが。

だが、昔と今とでは好きな物が、性別で大きくちがっていた可能性はあるだろう。

人気の歌舞伎役者などは、やはり女に人気があったという話もあるワケだし、焼き芋も何かしらの創作物やらで、とりわけ女が好きなものとして扱われていることもあるだろう。

アレか、焼き芋屋さんにお芋買いに行く女子が、ちょっと恥ずかし気な感じになるやつ。

女の子が甘い物好きっていう見方は、時代を超えたテンプレみたいなものだし。

芝居蒟蒻芋南瓜って表現も、推し活女子とかスイーツ女子って言葉に近いのかな。

もっともその見方は、今ではただの決めつけになってしまうし、偏見や時代錯誤といわれそうだがな。

だが、やはり当時はコチョンどののいう甘味を好む女を表現する感じで、言葉が使われたと考えてよさそうだな。

今じゃ性別関係なく好物になりうるけど、昔は「女ってやつあ、なんでこうも芝居や芋が好きなんだろうな」みたいな軽い感じで言ってたのかもしれないね。

了。

コメント