「杞憂(きゆう)」つまり「取り越し苦労」を意味する言葉がある。

憂鬱にも使われる「憂い(うれい)」の字が入っているから、何かを心配するようなニュアンスは伝わる。

本などでたまに見るような、かといって日常会話で使うような言葉ではないものの(取り越し苦労の方が言いやすい)疑問に思ったことが1つ。

……「杞」ってなんだ?

と、いうことで私も調べてみたのだが、古代中国に存在した国名のようだな。

それとクコや一部の柳など木の種類を指す言葉でもあるらしい。

杞憂の「杞」はどっちの意味で使われているかってとこだね。

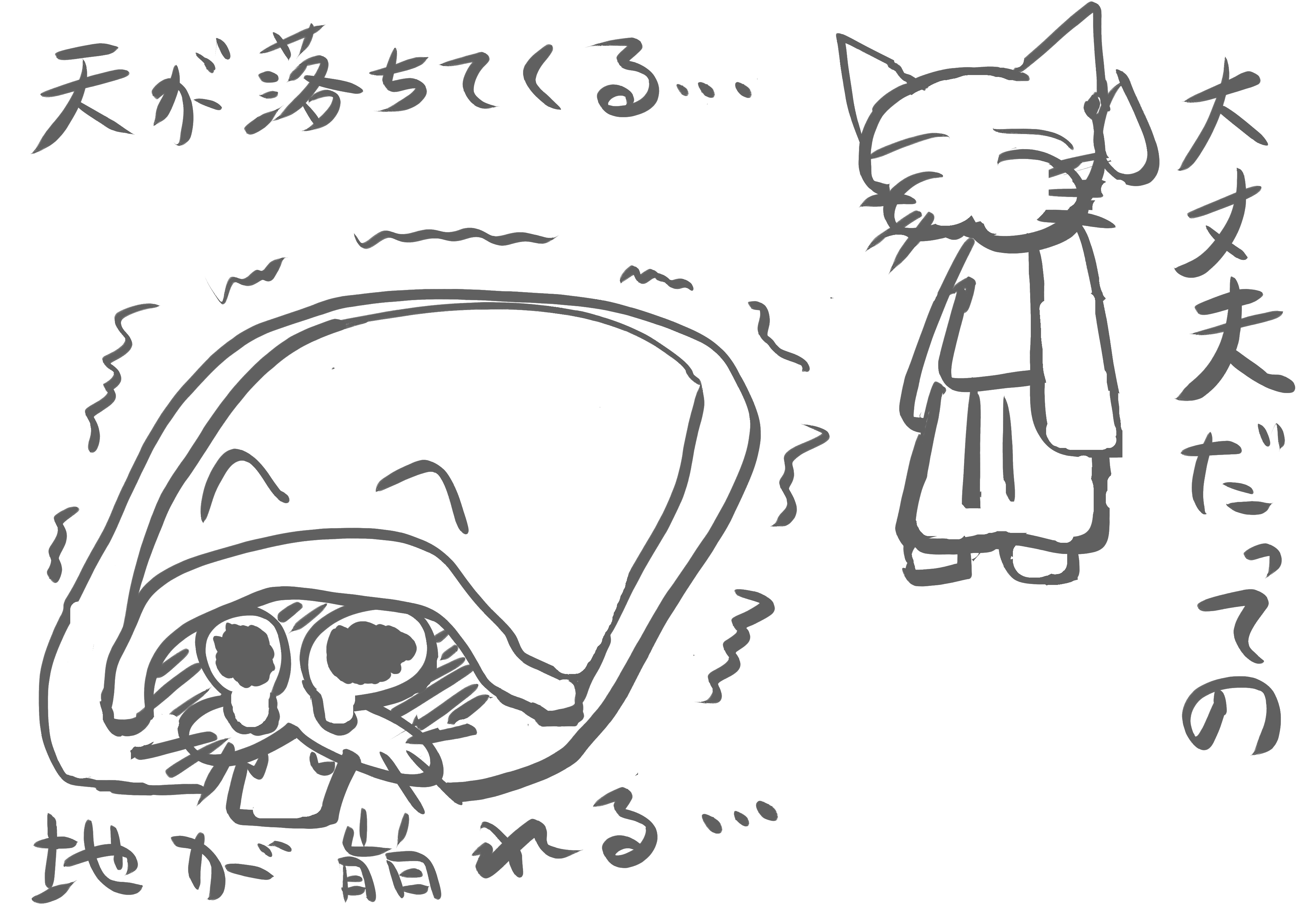

悩む、杞の国の人

正解は国名の方。

中国の「杞(き)」という国の人が天が落ちてこないかと、あり得そうもない事象を心配したのが由来となっている。

つまり「杞の国の人が憂う」から杞憂。

なお杞の国は、紀元前5世紀まで存在していたとされる周王朝時代の小国(445年に楚によって滅ぼされたとも)。

由来は列子の一節から

由来の出どころは※列子(れつし)という全部で8編ある中国の古い書物から。その列子の天瑞編(てんずいへん)第一の文中にくわしい話が書かれている。

※古代中国・戦国時代の思想家の名がそのまま書の名前に使われており、寓話(物事の教訓がふくまれた物語)や神話も盛り込まれている説話集。

原文・書き下し・訳文を参考にしたところ、大体次のような話になっていることが分かった。

古代中国の周王朝時代、大変な悩みを抱えた人が杞の国に居た。

悩みっぷりは凄まじく、天が落ちてくるほかに、なんなら地面まで崩れてしまわないかという心配をしていた。

不安のあまり夜も眠れず、食事すら喉を通らないレベルだったようだ。

そこで別の人物が自然の摂理を上手に説き、この憂い人をなんとか安心させたそうな。

本来はもっと細かく小難しい表現で書かれているが、筆者の記憶に残るような感じで書くと、こういう風になる(大体は合っているはず)。

このやり取りから、憂い人が単なる取り越し苦労をしているだけだと分かる。

深い教訓がひそんでいる

先ほどまでが由来となった(であろう)部分だが、話にはもう少し続きがあり、その続きを知るか知らないかで、解釈がややちがってくる。

ここからも相当にざっくりと書くが、今度はさらに別の人物(長廬子という学者)が、先のやり取りを知り「確かにその者(憂い人)はおおげさだが、天地が絶対に崩壊しないということも誰も証明できない」

そして「天地とは途方もない自然物だからこそ、いつどうなるか分からない。だからこそ憂いを抑えきれないのも仕方ない」と笑った。

ここで本のタイトルでもあり、語り部としても登場する列子が、言葉を受け「いずれも一つの見方だが、私からすると、人が死ぬとその後はどうなるか分からないことと同じだ」と返した。

続けて「つまり証明することが不可能で、そもそも誰にも分かり得ないことに、私はいちいち悩みはしない」と、こちらも笑って応えた。

杞憂についての話は大体このような感じで終わっている。

出だしは「憂う人とそれを説得する人」の構図による、単なる物語調の話かと思えば、列子と長廬子による後半の対話までをセットで知ると、思わず考えさせられる内容になっていることが分かる。

この話を自分なりにとらえるなら「根拠がなく不必要なことを心配することが杞憂」であって、列子の言葉こそ話のエッセンスであり、教訓だと解釈している。

ただ筆者もSFのごとく「宇宙人が襲撃してきたら地球はどうなるんだろう」など、起きるのか起きないのか分からないことを考えたこともあるので、杞の国の憂い人を一方的にバカにすることは出来ない。

ちなみに、この一連が書かれた箇所は、あくまで天瑞編の中のごく一部(実際にはもっと様々な話が詰め込まれている)。

杞憂についての由来として有名なためか、Webでも先ほどの「起きるか分からない天変地異にビビる人と、言い聞かせる人」とのやり取りがピックアップされることが多いようだ。

ちょっとした寸劇を

筆者の文だけだとクッソつまらないから、ちょっとやってみようよ。

その場面。

……んあ?

やるとは?

だからさ。

ボクがその憂いてた人やるから、カエデそれを説得する人やってってこと。

(役も勝手に決めるのだな)

実に急だな……分かった、つまりコチョンどのを説得すれば良いのだな。

そういうこと! じゃスタート!

……ああっ……空がおっこちてくる……地面がわれちゃーう!

ああー! 助けてえ!!

ガシッ!!

前を向け! 現実を見ろ!!

そんなことなど起きはしない!!

自分を強く持て!!

しっかりしろー!!(こんなものか?)

ユサユサユサユサ!!!

ああっ!! カエデ!ちょっ……身体揺らしすぎだから!

ちがう意味で落ちちゃう!!

分かった、分かったよ!!

空は落ちないし、地面もわれないよ! ボクの気のせいだって!

ならば良し!!

(クラクラ―)

シェイクされすぎて、ホントに空と地面が反対になりそう……

実際、2人のようなコミカルな感じで話がまとまっていたら、説話になどならないと思われる。

ここで疑問がわいたが、さっきの憂いた人、すなわち妄想キングはいったい何者なのか。

原文や訳文を再度確認したが、不詳だった。

また説得した人物も名無し。

心配性をレベル99にしたような特殊な人間が、名無しのモブとは考えづらいものだが。

そこで手前勝手な推察をすると、その辺の人たちの他愛もない会話から、教訓の一つとして抜き出したに過ぎず、列子もその人物たちの名前までは記憶しようとは思わなかったのかも知れない(創作話な可能性もある?)。

にしても、本当に天が落ちてくるようなことが起きれば、まさしく天変地異である。

ずがーん!! ゴゴゴゴゴゴゴ!! 筆者イメージの天変地異はそりゃもうてんやわんや。

なんちゅう投げやりな終わり方。

まあまあ……ある意味、平常運転だ。

了。

コメント