カエデ!

1年のうち、あることが決まっている月の面白い覚え方があるよ!

なんとなくだが、言いたいことがわかったぞ。

私は2・4・6・9・11月とすでに暗記しているが、はじめから覚えやすい方法があるということか?

すごいな!

そう、30日までしかない月の覚え方さ(てかなんで、その話って分かったんだろう……コイツエスパーか?)

語呂合わせ方式を好む筆者もこれでカンペキに覚えたらしいから!

もし知らない人が居たらここで覚えちゃうといいよ!

「にしむくさむらい」を数字に直そう!

に(2)し(4)む(6)く(9)でまず2・4・6・9月まで。

次にさむらいは武士だから「士」。この士を分解してみると十一(11)となる。

この「にしむくさむらい」が1年間で30日までしかない月の語呂合わせである。なお、2月は28日か29日までしかない特殊な月なので、それだけは例外として覚えておこう。

もうひとつの覚え方

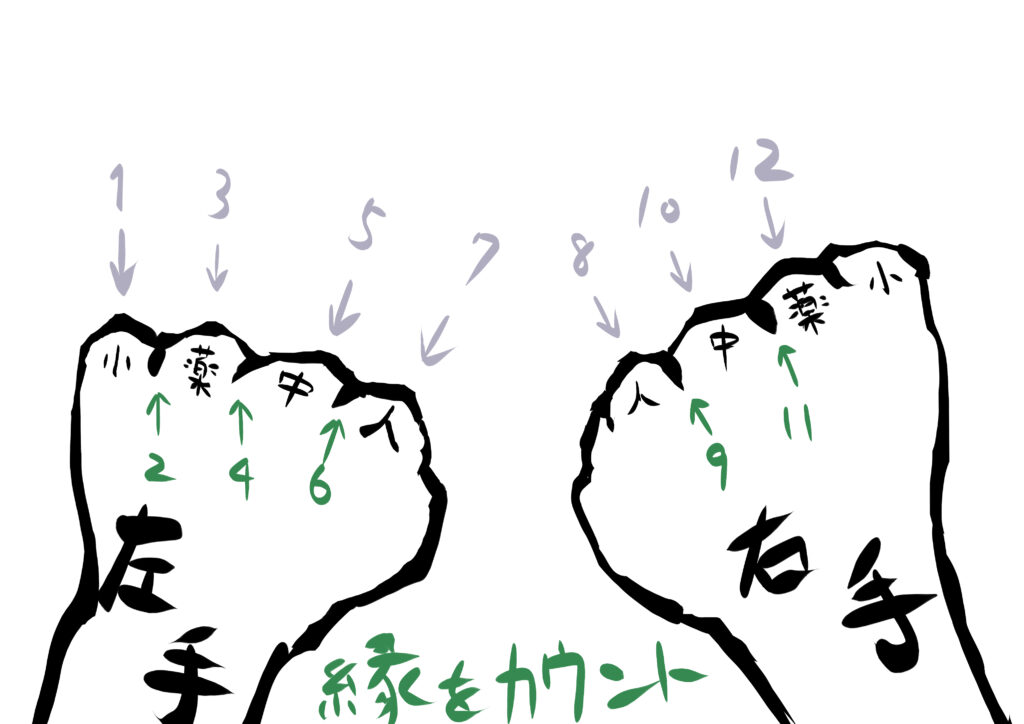

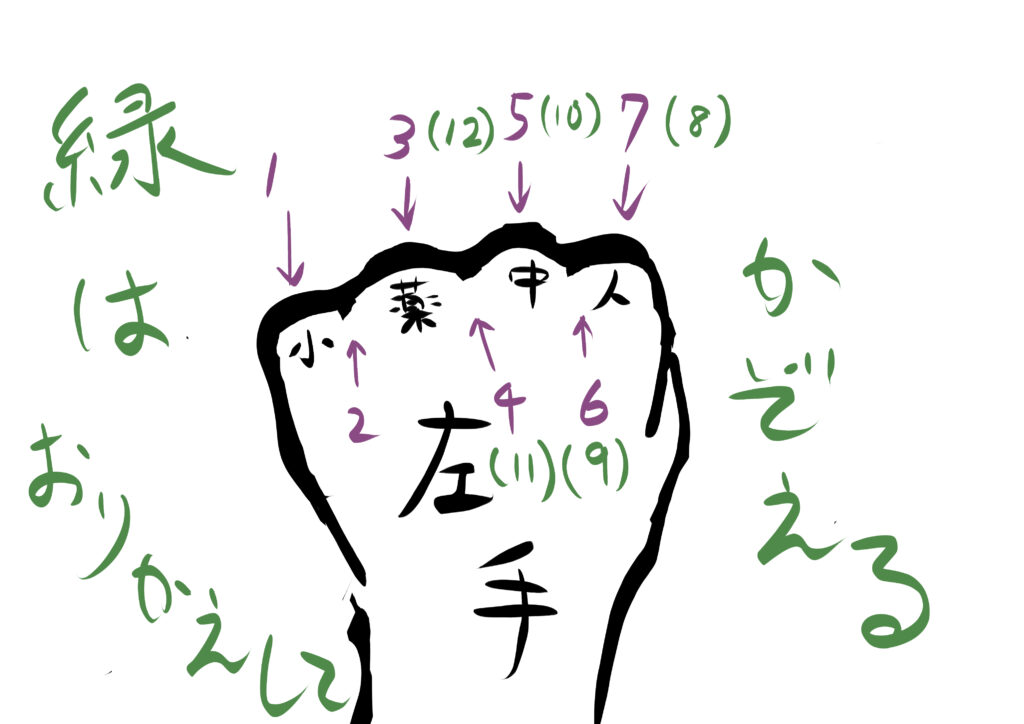

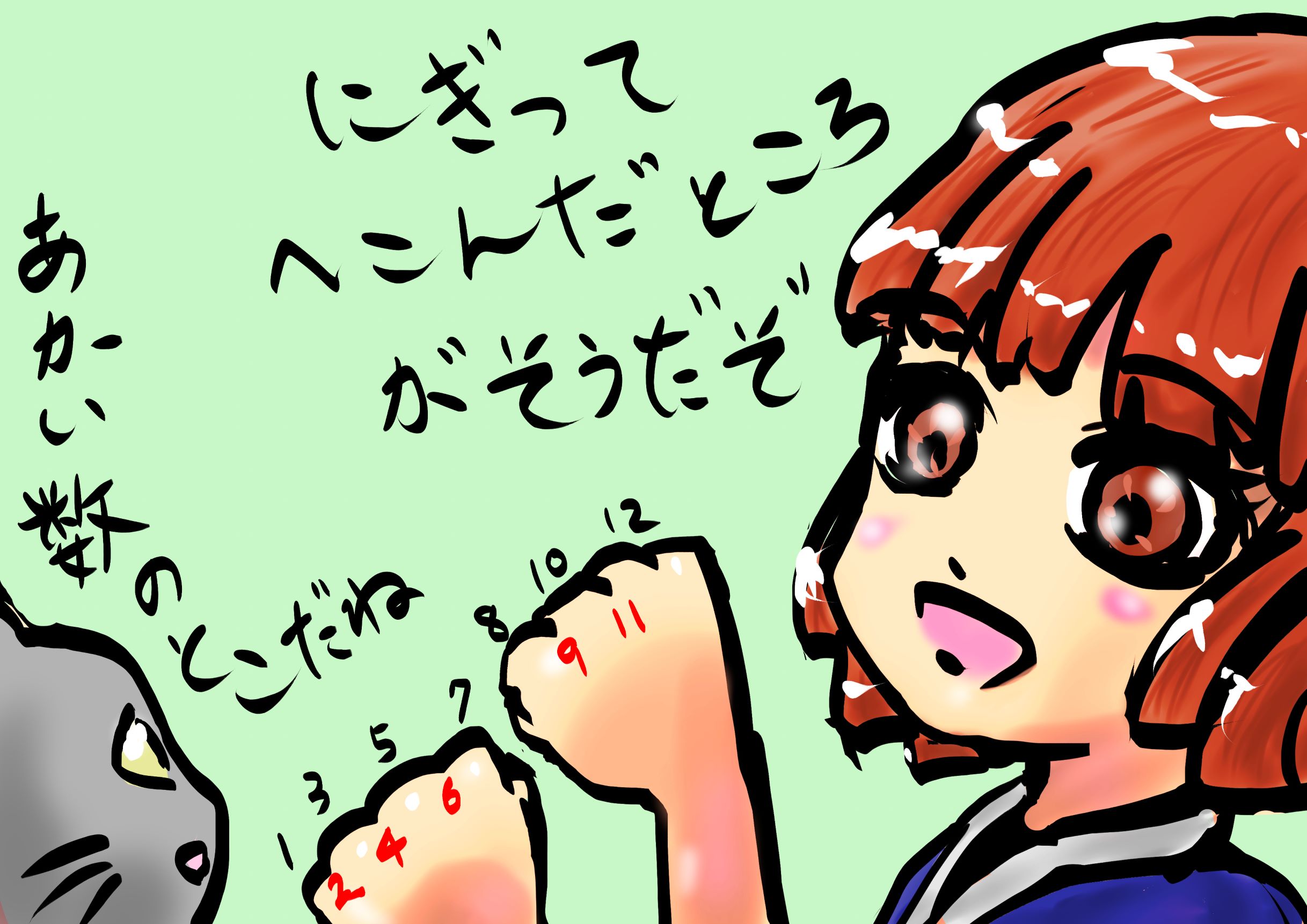

ほかにはにぎりこぶしを使って覚える方法があるな。

片手のみ、もしくは両手を使う2つの方法だが、いずれもこぶしのへこんだところを30日までしかない月として数えるんだ。

とはいえ言葉では伝わりづらいから、次で筆者どのが絵描いたものを参考にすると良い。

それと後から気が付いたらしいが、1つ目の図で緑と書いたつもりが、縁と書いているんだ。

読者どのへは私が代わりにあやまっておこう、申し訳ない(そのうち直すらしいが)。

絵面がビミョーなのはしゃあないとして……。

こぶしをにぎったときの関節のデコボコを、それぞれ1ヶ月として覚える方法だね!

もちろん最初に言っていたにしむくさむらいだけで覚えるのもアリだよっ。

30日と31日がある理由

大体さ、30日と31日って2つある必要ないって思わない?

30か31のどっちかに統一しちゃえば、わざわざ覚えなくて良いんだし。

そう言われてみればだな。

だがわざわざ2つの日がある以上、なにかしら理由があるんだろう。

大昔の暦(こよみ)の関係かと思ったが、くわしいことはわからないな。

カエデって、たまに鋭い時があるね!

というワケでその話を知っていつつ、フリをかましたボクが説明するよ!

たまには余計だが聞こうじゃないか。

まず今使われているカレンダーは太陽暦(たいようれき・別名グレゴリオ暦)っていう暦が採用されてるんだ。

明治のはじめまでは旧暦の太陰太陽暦(たいいんたいようれき)を使ってたんだけど、明治6年からこの太陽暦に変わったんだね。

元々古代ローマから伝わってきて、今じゃ日本だけじゃなく世界各国で当たり前に使われている暦だよ。

そして30日と31日の2つがあるってのは太陰暦のなごりと季節のズレを調節するためなんだ。

ふむ、ズレとなごりとな。

太陰暦では30日までの月を「大の月」29日までの月を「小の月」と呼んでいて、月の満ち欠けの周期を基準にしていた。

くわしくいうとお月さまが見えなくなる新月からまんまる満月、そしてまた新月に戻るまでの期間がだいたい29.5日なのさ。

それを調節するために29日と30日の月をつくっていたってこと。

ふむふむ。

そういえばかつてはそういうものであったな。

ここからが重要なんだけど、太陰暦では1年が354日って考え方で、ホントは1年に届いてなかったんだよね。

もちろん今の太陽暦ではちゃんと1年・365日だね。

でも365-354って計算すると、太陰暦と比べて太陽暦では日数が11日多いじゃん。

だから新暦になってもズレが起きないように、太陰暦との差11日を大小月に均等に振り分けて、ちゃんと12ヶ月・365日になるように調節したんだ。

そのなごりで各月が全部30日、31日になったワケ。

逆に太陰暦では日数が足りていなかったから、数年に一度ひと月を追加して調節していたらしいんだけど、これは次で話すね。

……あ?

太陽暦では11日分を振り分けて太陰暦ではひと月追加して……あんだって?

イマイチ理解出来ていないが、どちらにしても日にちを調節しないでいたら、だんだん春夏秋冬が実際の暦とちがってくるということで良いのか?

たとえば暦の上では夏なのに雪が降ったり、反対に冬にセミが鳴いたりするということか?

(え? 逆ギレ?)

いきなりそうはならないけど、何年も経てば誤差が積み重なってそうなっちゃうだろね。

昔の人がそうならないよう暦の調節を上手く考えてくれたおかげで、今でもカレンダーどおりの季節がめぐってくるんだよ。

それくらいであれば分かるが…。

ほかにもズレを調節するために、今の太陽暦だと閏日(うるうび)を、太陰太陽暦だと閏月(うるうつき)を数年に一度設けてたんだ。

ほら、今だと2月だけは28日だったり29日だったりするじゃん。

2月だけ短いのは、古代ローマで使われていたヌマ暦っていう暦のなごりなんだ。

この暦が採用されていた頃は2月が1年最後の月とされていて、しかも28日までしかなかった(例外月ってやつだね)。

このヌマ歴の考えが引き継がれたのか、今の太陽暦になってからは4年に一度2月29日を定めて、太陰太陽暦だと3年くらいに一度、13ヶ月になる年をつくって季節と暦ズレを調節してたんだよね。

(……ダメだ、分かりづらくて話についていけない)

(きっと分かりづらいって考えてるんだろうな、でもこのまま続けちゃお)

つまり太陰暦では数年に一度13月があったってことで、これがさっきいってた余分に月を加えてたってやつさ。

もっかいいうけどこれが太陰暦→太陽暦になってからは、余分に増えた11日を各月に割り振ることで、1年をきっちり12ヶ月・365日に出来た。

そんなとこだけどどう?

要素が多くて混乱しているぞ。

そうだと思った。

まあ駆け足すぎたし、ボクのまとめ方が悪いってのもあるね……。

ごめんよ、ちょっと反省しています。

それじゃ、これだけ覚えといて。

よしきた。

旧暦の太陰太陽暦の1年は354日で、小の月29日と大の月30日があった!

うむ!

明治時代、新暦の太陽暦に変わって1年が365日になったから、太陰暦との差11日を各月に1日づつ足してった!

だから29日が30日に、30日が31日になった!

2月だけは大昔のなごりがある特別な月で、季節とカレンダーがずれないように4年に1回、29日になる!

それが今の暦ってことでオッケー!?

うむ!

とりあえずよーし!

まとめ

①1年で30日までしかない月の覚え方は「にしむくさむらい」→「2・4・6・9・11月」

②にぎりこぶしを使って覚える方法もある

③太陽暦が定められてからは旧暦のなごりを残しつつ、季節のズレをおこさないようにするため、30日と31日がある月に分けられた

「にしむくさむらい」か、面白い語呂合わせを考え付く者もいるものだな。

こぶしを作るやり方と好みの方で覚えると良いな。

もちろんセットで使っても良いよね!

もうこれで「今月って何日までだっけ?」って、カレンダーをわざわざ見る必要もなくなったワケだよ。

月末に約束ごとをひかえている者にとって、この覚え方は重宝するな。

だが確認するために結局は暦を見てしまいそうだが。

あ、それ筆者だね。

覚え方を分かっていても結局カレンダー見ないと不安だからって。

適当なようで心配性でもあるんだね。

了。

参考資料

“日本の暦-第二章-いろいろな暦”.国立国会図書館.https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter2/s1.html#:~:text=%E5%A4%AA%E9%99%B0%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%A4%A9%E4%BD%93%E3%81%AE,%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82(参照 2024-05-07).

コメント