A4紙ってさ。

すごく身近な用紙だよね。

コピー用紙でよく補充する(きらす)のもこのサイズだし。

(ダメだ、今回の話、私にはさっぱり分からない系のやつだ)

……その紙の様式が、現在もっとも使われているということか?

一番は言い過ぎだけど、ほかのサイズよりやっぱA4が使われやすくない?

次がA3とか。

ちなみにさ、Aの後に続く数字って、実はちゃんと0から10まであるんだよね。

(A4というものからして、すでに分からないのだが……)

国際規格として定められている

A4やA3など、アルファベットのAと数字の組み合わせからなる各用紙は、A判規格というものでサイズが決められている。

はじまりは19世紀、ドイツの物理学者オズワルド(オストヴァルト)氏が提案した用紙の寸法を基に、彼の助手ポルストマン氏がDIN476という、ドイツでの工業規格を1922年に公表した。

そのDIN476を取り入れて、後1975年に※国際標準機構ISOでA用紙規格が世界共通の規格として定められた。

※正確にはISO216(用紙の規格)

こういうアルファベットと数字の規格が混在する話は、ほかの題材に比べてややこしく地味でもあるが、雑学として話のタネにはなるかもしれない…という程度に留めておきたい。

話のタネになるのか?コレ。

ならないだろうね。

「A4用紙ってちゃんとした国際規格が定められてる用紙なんだよ!」っていわれたって、リアクションに困るじゃん。

大体、用紙を入れてる紙やビニールに規格がすでに印字されてるから、わざわざ話すことでもないね。

いつもの備忘録として留めておいた方が良いということだな。

サイズは一定の法則がある

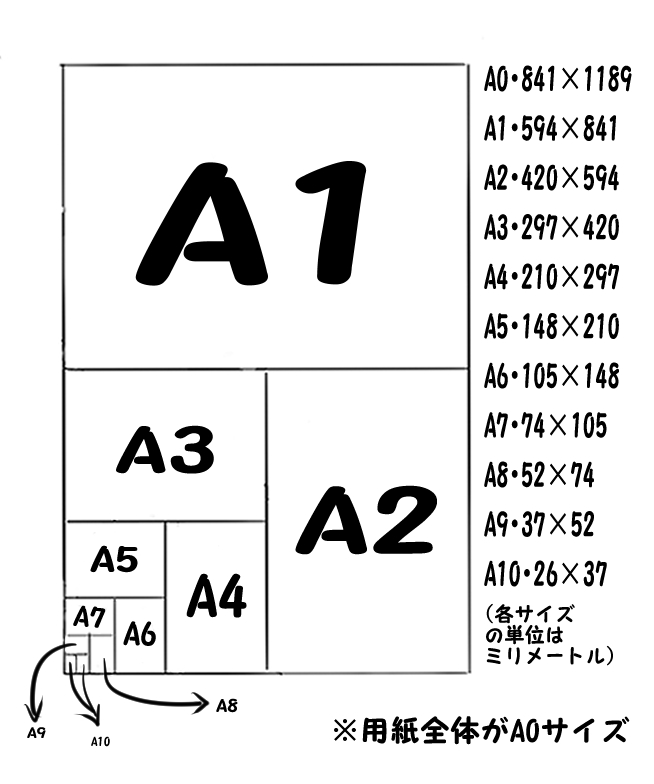

用紙のサイズはアルファベットの後に続く数字の大きさで決まるんだ。

A0が最大でA10が最小ね。

たとえばA4だと、210ミリメートル×297ミリメートル(21cm×29.7cm)で、A3は297ミリメートル×420ミリメートル(29.7cm×42cm)だよ。

数字が並ぶと一見ややこしくなるが、A3はA4の2枚分なのだな。

実際に用紙を並べてみるとそうなってるよね!

それとA0~A10までのサイズって、アルファベット後の数字が減るごとに、用紙の面積が倍になって、増えるごとに半分になるんだよ。

たとえば、A6を2枚並べたらA5サイズになるし、A4を半分に切ってもA5サイズになるってこと。

話だけじゃイメージ掴めないから、次に全サイズをまとめた画像を用意したよ。

目で見える分、だいぶ分かりやすいが……。

表のお手製感はいなめないな。

そりゃ見切り発進で用意したから~(どっかから引用させてもらうより、今回は自分で作りたかったっていう筆者のどうでも良い意地からだね)。

サイズの寸法までは覚えなくて良いよ。

でも、こういうのを見るだけで、各用紙の大きさがイメージしやすくなるはずだよ。

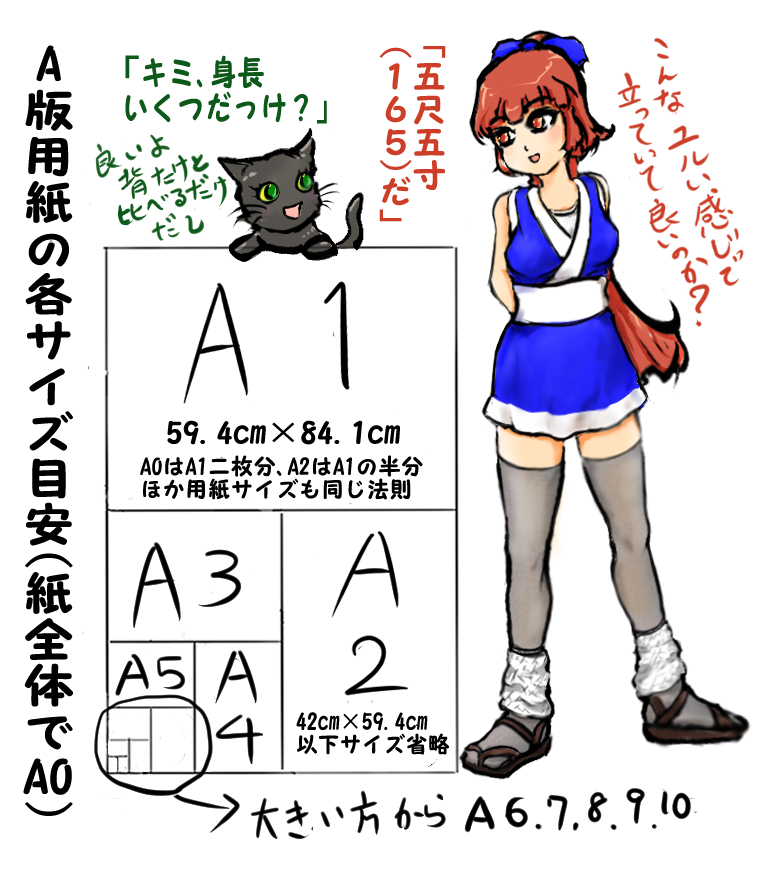

A0サイズを半分にしていくと……

用紙サイズをもっとイメージしやすくなる、そんな豆知識を話したろーか?

ここまできたから、一応頼む。

(したろーか?)

A0サイズ(84.1cm×118.9cm)用紙を半分に折るとA1サイズに、さらに半分に折るとA2。

つまり半分に折るたびに、A1→2→3→4のサイズになるんだよ!

頭の中でA0サイズさえ想像できたら、別に紙を用意しなくても、もっとイメージしやすくなるんでない?

なるほど、そういう話なら面白いな!

同じくらいの大きさの和紙があるから、ちょっと試してみよう!(キャッキャッ!)

ヘンなトコで子供っぽいよね……キミって(ちょうどA0サイズの紙持ってるってのも、ご都合主義だよね)

少し経って……。

なあ、コチョンどの。

あ、やってみた?

実際に折ってみると、さらに分かりやすいでしょ?

いったとおりにならないぞ。

え?

そんなはずないんだけど……。

ちょっと見してみ。

ん。

……。

あのさ。

タテに折っていってどうすんの?

んあ?

だって、コチョンどのが半分づつに折れって……。

それだとボクのいったことと全然合わなくなるよ。

長い方(長辺)を半分に折ってくんだって。

……でもよくこんなに細く折れたね(糸みたいになってるし、物理的に無理だろコレ)。

最後の方は力づくで圧縮した。

ハハハハハ!!

うん、スゴイスゴイ。

大分おかしな方向にいってるけどね。

それぞれのサイズの用途

最初の方でもいったけど、学校や職場とかで一番使われやすいサイズがA4なんだ。

みんなに配るプリントのサイズだね。

特に身近な用紙というワケか。

んで、A3。

用途は見開きパンフレットとか、食べ物屋さんのメニュー表とか。

選挙ポスターのサイズも実はこれらしいんだよね。

意識していないだけで、日頃目にする色々な場所で使われていたのだな。

次にサイズごとの用途と、大まかなコメントを一緒にしとくよ。

こういうの扱ってる専門サイト(紙屋さんとか)ほど、くわしくないけどさ。

参考程度になれば良いけど。

| サイズ | 用途(一部) | コチョンのコメント |

| A0 | ポスター・広告 | 一番大っきいけど、一般向けにはあまり使われないんじゃないかな。長辺でセミダブルベッドの横幅くらいだよ(約120cm)。 |

| A1 | ポスター・広告・図面 | こっちも用途が限られてる感じだね。広げた新聞紙より少し大きいくらいだよ。 |

| A2 | ポスター(壁紙)・カレンダー | ポスターやカレンダーに使われるってことで、前の二つより身近なサイズだね。新聞紙片面より少しデカいくらい。 |

| A3 | パンフレット・メニュー表・選挙ポスター | ここからより身近なサイズになってきたね。ってか選挙ポスターってこのサイズだったんだね。あまり間近で見ないから分からなかったなあ。 |

| A4 | プリント・資料・コピー用紙・チラシ | 職場や学校で比較的多く使われる&目にするサイズだね。その分消耗しやすくもあるんだよね。 |

| A5 | 本・手帳 | 資格本とか、参考書とかこのくらいじゃなかったっけ。 |

| A6 | 本・卓上カレンダー | 文庫本サイズだね。ラノベとか文学小説とか読む人には馴染んでるんじゃないかな。 |

| A7 | ポケットティッシュ・ミニ手帳・メモ帳 | ポケットティッシュってくらいだから、ポケットサイズのものばかりだね。 |

| A8 | プライスカード・クーポン・ステッカー | 免許証やクレジットカードより少し小さいくらいかな。 |

| A9 | ?? | シールとか?このへんから小さすぎて使い道が思い付かないよ。でも100円ショップでこのサイズの袋が売ってたな。クリップとか切手入れるやつね。 |

| A10 | ??? | サイズ自体は規格にあるんだけど…。普通切手より少し大きいくらい。このサイズがメインで使われるものってあるのかな? |

Bとのちがい

超今さらで悪いんだけど、B判ってのもあるんだ。

A判の紙と同じようにB4とかB5とかのやつ。

Aの次はBか。

並びでいうと順当で分かりやすいが……。

B判には日本が独自改良した規格(日本工業規格JIS)が定められていて、BサイズはAサイズよりも1.5倍大きいんだ。

つまり「国際規格のA判」と「日本オリジナル規格のB判」の2つが現在使い分けられてる規格のメインって感じかな。

なぜ一本化しないのだろうな。

どちらか片方だと分かりやすいだろうに。

これさ、西洋用紙が輸入されはじめた当時の※菊判(おもに新聞用紙に使っていた)・四六判(本や雑誌に使われていた)って用紙の種類が、それぞれ後のA・B判に影響を与えたらしいんだ。

ほら、その時代に外国からたくさんの物が入ってきたワケじゃん。

※菊判はアメリカから輸入された新聞用紙を半裁にして使われたもの。名の由来には「新聞の「聞」の字を転じて「菊」すなわち菊印を商標にして売り出した」という説、「元々の輸入紙に夏菊(ダリア)の模様が印刷されていた」という説などが相互に関係していたとみられる。

※四六判はイギリスから伝わったクラウン倍判をもとに作られた。クラウン倍判を少し大きくしたもの(日本の美濃判八倍取り)を化粧断ちで32枚取りすると、縦4寸2分、横6寸2分(約127ミリ×188ミリ)になることから「四六判」と呼ばれるようになったとされる。この寸法用紙は当時の書籍や雑誌の用紙として使われた。

ざっくりまとめると、これら用紙の元型が明治時代に普及し、かつ下地となり、さらに国際規格と国内規格それぞれの影響を受けたことで現在のA・B用紙の形に落ち着いたということである。

文明開化の波は用紙にも影響を与えたというワケだな。

その時に日本と西洋の様式が混ざりあって、2つの規格ができたってことだね。

んで、ようやくA・B判としての形にまとまったのは、さらに年月が経った1929(昭和4)年のことだったみたい。

それまでは紙のサイズって曖昧(あいまい)だったから「この機会に統一しちゃおう」ってなったワケだね。

中身のある話だが、どうせなら、さっきのA判の説明と一緒に聞きたかったところだ。

しょうがないよ。

最初Aのみの話で終わらせるはずが「B判のことも書かないと、中途半端だよね……えへー」って筆者が思ったらしく。

そんなの知らねーよって思ったけど、一理はあるから、ボクからざっと話そうと思って。

見切り発進で書いた結果だな。

ちなみにB判で身近なサイズの1つはB5、つまりノートサイズだね。

A4ノートとは別々に使うって人もそれなりに居るんじゃない?

A・B判の比率には美しさの秘密も

A・B用紙はサイズこそちがうけど、比率は同じなのさ。

比率とは縦横の差のことか?

そうだよ。

カエデさ、※大和比(白銀比)って知ってる?

日本人(アジア圏内の人)が見て「これ、整ってる!」って感じる(らしい)比率の種類なんだ。

比率はだいたい「1:1.414」で、または「1 : √2」ね。

数字で聞くと難しいけどさ。

※ほかにも黄金比(1:1.618→正確には1:(1+√5)÷2)や白金比(1:1.732→正確には1:√3)があり、これらをまとめて貴金属比という。建築・美術・デザインなどに用いられ、人が見て美しいと感じる縦横比率とされている。

※なお大和比(白銀比)と比率が少し近い第2貴金属比というものも存在する。(比率は1:2.414で正確には1:1+√2となる)。

古風な名前で良いな。

んで、A・B判各サイズの比率は、どっちもこの大和比と一致してるみたいなんだ(正しくはルート白銀長方形って呼ばれてるみたいだけど)。

日本人とってキレイに見える長方形の紙ってことだね。

見やすさもあってか、図面とかにも使われやすいんだよ。

用途もそうだが、見た目も計算されているのだな。

たとえば、五重塔や伊勢神宮みたいな伝統的な建物にも使われてるんだけど、誰が見てもどっしりしてて、キレイな形してるじゃん?

大昔の建造物に使われているあたりも、大和比って呼ばれる理由かもしれないね。

ちなみに現代の建物だと、東京スカイツリーにもこの比率が使われてるんだって(時代を超えて好まれるってヤツかな)。

つまり用紙にも、その比率が取り入れられているワケか。

見方が少しばかり変わったような気はするぞ。

まとめ

①用紙の種類としてよく知られるA4やA3は、総じて「A判規格」と呼ばれる。これは国際標準規格ISOによって定められたもの。一方で「B判」は日本独自に定められた規格であり、こちらの規格用紙も一般的に使われている

②A判サイズは、A0からA10まであり、0が最も大きく、10が最も小さい(B判も同様にB0からB10まである)

③それぞれのサイズごとに、ポスター、プリント、ノートなど、主な用途がある程度決まっている。ただし、AとBではサイズの数字と寸法が異なるだけで、使い勝手が大きく変わるわけではない

よく使うA4以外のサイズのことも少し分かったワケじゃん。

豆知識的な話聞けて得した感じしない?

私にとってはコピー用紙より、半紙の方が馴染みがあるんだがな。

だが話自体はすこーしだけ面白かったぞ(これ以上はもう頭に入ってきそうにないが)。

それは何より。

ちなみにキミが使用する半紙はB4と大体同じくらいのサイズなんだ。

そうなのか?

そうだよ。

…………。

(なんだろ、この間は……?)

この際、小さい紙、大きい紙とかで良いんじゃないか?

え?

なにどういうこと?

知見は広がったような気がするが、A4やB4などの呼び名は私にはどうも馴染めないんだが。

何なら「縦1尺5寸の紙」や「20センチ四方の紙」などの方が分かりやすいぞ。

あーアルファベットで拒否反応出ちゃった?

でも規格ってのはそういうのだからね。

諦めてよ。

ボクが決めたもんでもないし。

そうだな。

いずれにしても今回はこれで終わりなのだろう?

これ以上長くなるなら、少しキツイものがあるが……

あ、そういえばC判ってのもあるんだよ!

これは封筒とかに使われるサイズで……

もうイイったら!

了。

参考資料

国立国会図書館「紙のサイズにはなぜ「A」と「B」があるのか。その意味や由来を教えてほしい」 レファレンス共同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000083294 参照日:2025/01/16

コメント