厳寒の2月か。

気温雪量ともども、まだまだ冬真っ盛りというべき時節だな。

ネコはコタツでなんとやらっていうけど、ボクはコタツよりストーブ前から基本動きたくないね。

突然だけど、カエデはさ「2月」って聞くと、何が思い浮かぶ?

バレンタインデー?

それともほかの月よりも短い月ってだけ?

私なら節分だ。

時節柄それしかない。

あ、そういうのもあったね。

「鬼は外!福は内!」ってね。

鬼のお面付けた人がものすごい豆をぶつけられるってイメージもあるけど(たいていの家族間ではお父さんが鬼役だよね)。

その節分だが、豆をまいたりぶつけたりするのは、それこそ鬼の伝説が関わっていてな。

また平安時代には鬼にまつわる、ある行事も行われていた。

それらが混ざったものが今の節分といっても良い。

そうなんだ?

鬼の伝説っていうところがポイントになりそうだね。

魔除けの豆で鬼を追い払う

古来中国では豆には魔除けの力があると考えられていた。

また日本では京都の鞍馬山(くらまやま)に現れた鬼を追い払うため、毘沙門天のアドバイスに従って鬼の目に豆をぶつけて退治したという伝説もある。

諸説あるが、これらの伝説から今の豆まき文化が出来上がったと考えられる。

ちなみに鞍馬山の鬼の伝説においては、鬼の目のことを「魔の目(まのめ)」とも呼び、「魔目」に「豆」をぶつけて「魔滅」に転じたというユニークな話まである。

節分はある行事から生まれた?

https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank/column/setsubun

今でこそ節分では当たり前のように豆まきがセットになっているが、そもそも節分の起こりは豆とは無縁だった。

ここからも少し伝説上の話になるが、大昔から季節の節目に起こりやすい疫病、災害などの悪いことは鬼が起こしたもの、もしくは鬼そのものに見立てられていた。

そしてこの鬼(邪気)を追い払うための行事が平安時代から存在したという。

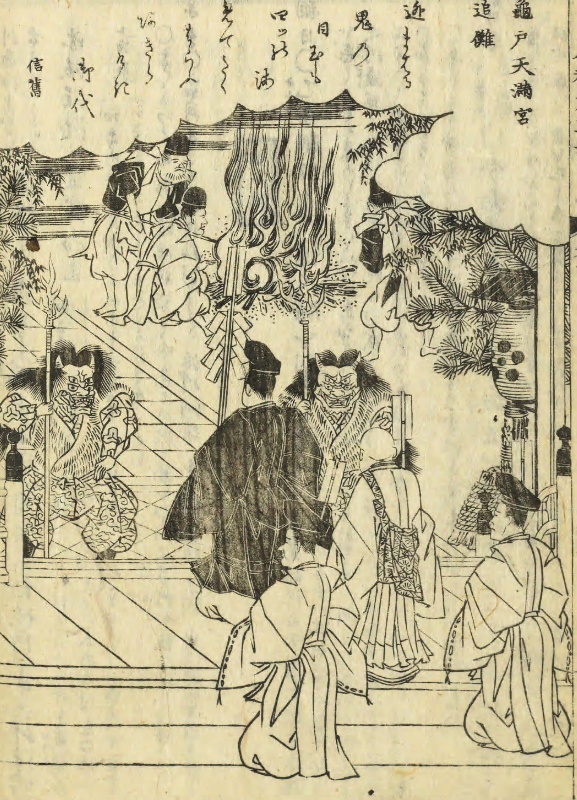

その行事こそ追儺(ついな)で、中国の大儺という風習を元にしたものと伝わっている。

追儺は旧暦の大晦日に陰陽師たちが旧年の厄を落とすための、いわばおはらいのようなもの。

追儺で使用されるのは、邪気を追い払う力を持つとされた桃の木で造られた弓と、葦(あし)の矢である。

行事の流れは鬼を払う役の方相氏(ほうそうし)が金の四つ目を付けたお面を付け、矛と盾(ほことたて)を持ち「鬼やらい!」と叫びながら、目に見えない鬼(邪気)を追い払う。

そして、鬼やらい中の方相氏の後ろを先ほどの弓矢を持った人たちが付いて回るというもの。

行事の概要や流れから、方相氏のインパクトは強め。

お面と矛と盾という装備と聞くと、ついつい筆者はサブカル作品に登場する部族戦士のようなものを想像してしまう。

あ、なんか分かる。

ボクはドラクエシリーズに出てくるシャーマンがなぜか思い浮かんだよ。

あちらが持っているのは、確か杖ではなかったか?

方相氏とは全く異なるだろう(西洋のいでたちだしな)。

各々どうでも良い感想をいったところで、この追儺が節分の原型だとすると、現在の豆まき節分と追儺は似ても似つかない別の行事だということ。

しかし江戸時代には節分と追儺がドッキングし、鬼役に豆をぶつける習慣へと変わっていったようだ。

これは鬼を魔除けの豆で追っ払うことと、鬼を追い立てる様式の追儺の様式とが合わさったと考えても良さそうだな。

それと追儺は旧暦の大晦日に行われていたことから、新年を迎えぬうちに立春日(節分はこの前日に行われるからな)と重複することもあった。

本来は正月行事である追儺と節分習慣が合わさったのは、こうした暦の関係もあったのだな。

何気に重要ポイントだね。

まあ、ターゲットが共通して鬼だもんね。

こういうのって本来の形を変えて、民間で広まっていったような感じがするよ。

なお現在の節分でも、ところの神社や寺では追儺の儀式が行われている(京都の吉田神社や、兵庫の長田神社で行われるものが有名)。

今でも行われているというあたり、古くからの伝統行事として重んじられていることが分かる。

豆まきの習慣はいつから?

いつからはじまったかは不明だが、南北朝時代以降は豆まきが一般化していたという。

豆を使うあたりは、それに魔除けの力があるという先ほどの考え方が元になったと思われ、豆をまくという習慣が現在の節分とほぼ同じである。

ちなみに南北朝とは足利尊氏や後醍醐天皇らが登場していた時代で、鎌倉と室町にかぶっていた特殊な時代区分でもある(天皇家が北と南に分かれていた頃なのでそう呼ばれている)。

そのあたりから公家や町人たちが「鬼は外、福は内」と言い、豆まきを行っていたという話が、室町時代の僧侶により書かれた臥雲日件録(がうんにっけんろく)という本にも残されている。

つまり豆まき時のあのセリフは大昔から使われていたということである。

なお「鬼は外」は先ほどの邪気を払うという意味で使われ「福は内」は、そのまま福を家に招き入れることを意味している。

豆は誰がまく?なんで夕方以降?

節分には家長(お父さんとか)が基本豆まき役をつとめるのがならわし。

ただし年男・年女(自分の干支と、その年の干支が同じ人)や、厄年(満年齢ではなく数え年)の人が居る場合はその人が豆をまくと良いらしい(楽しいイベントにするなら、それこそ鬼の面を用いて、一家や知人などみんなで行っても良いだろう)。

また豆まきは節分の夕方~夜に行うことが一般的だが、これは鬼が「丑寅(うしとら)」の時刻あたりに来ると伝わっているからである。

丑寅は今で言う真夜中の2時~4時あたり、それまでの時間に豆まきで場を清めておこうというワケだ。

さらに鬼がやってくる方角も丑寅(北東)からという。

これが「鬼門」といわれる不吉な方角で、風水でも邪気の出入りする方角といわれている。

余談だが、地域によっては豆まきにカラつきの落花生(らっかせい)を使う所もある。

一説ではまいた後に発見しやすいとか、衛生的な意味では下にまいてもカラをむいたら食べられるとか、生活上の都合によるものらしい。

節分のときに豆を食べる理由だが、これは無病息災を祈ってのもので、次の年も健康にすごせるようにという意味合いがあるらしいな。

「福豆」だね!

炒った大豆を使うのは「炒った」って言葉が「鬼を射る」に置き換えられるからなんだって。

でも日本って言葉でゲン担ぎをすることがホント多いよねー。

豚カツを食べて物事に「勝つ」みたいにさ。

豆まきのやり方

せっかくだから、一般的な豆まきの方法もざっと書いておくか。

- あらかじめ煎り豆を神棚にお供えしておく(神棚が無ければ家の出来るだけ高い位置に白い紙の上に置いておいても可なよう)

- 節分当日の夕方~夜に豆をマスに入れ準備したら(マス付きの豆も売っているため、それを使うのもアリ)各部屋の窓を開けて「鬼は外!」を言い、外に向かって豆を2回まき、その後家の中に向かって「福は内!」を言い、これも2回まく(まいた後は鬼が戻ってこないよう、福も家に留まるように窓をすぐに閉めるのがポイント、豆は地域により1回まくだけで良い場合もある)

- 最後にまく場所が玄関になるように行うと良い

- 健康を祈り豆を食べる(数え年の分食べるのが良い)数え年は、その年の誕生日を迎えていなければ現在の年齢に2歳足したもの、その年の誕生日をすでに迎えていれば現在の年齢に1歳足したものとなる(これも地域によって「満年齢+1」で良いケースがある)

これはさっきの福豆の話だね。

でもよく考えたらさ、年の数を食べるのって大変じゃない?

だって100才だったら101個か102個食べなきゃダメなんでしょ?

それはあくまで形式的なものだ。

ここからは私の考えだが、年齢がいくつでもムリして食べることはないし、食べたつもりになったって良いだろう。

万一喉つまりでもしたら大変なことになるし、食べずに健康を祈るだけでも良いと思うぞ。

※福茶を飲むという方法もあるがな。

※福豆(黒豆)・梅干し・昆布・さんしょうなどを入れて(煮て)作ったお茶のこと、節分や正月などに健康を祈って飲まれる。

要は気持ちの問題だなんだね。

※実際に神社の宮司さんにお聞きしたところ「豆をまくことが大事なのであって、食べること自体はそこまで重要ではないと思いますよ」というお言葉を頂いた(年の数を食べるのは大変ですし……ともおっしゃっていた)。よってカエデとコチョンの答えもまちがっていないと思われる。先のように健康を祈って食べるフリだけでも良いらしい。

話は変わるが、アパートやマンションなど共同住宅のような場合、玄関の外やベランダから豆をまくのが難しい場合もある。

まいたものをすぐ掃除出来れば話は別だが、外にまいてしまったら無理だろう。

その場合、玄関内やベランダの中だけでまいても良いみたいだぞ。

音を気にするなら、まくふりだけでも良いという話もある。

夜だったら、あまり大きな声も出せないしね。

一昔前まではそういうことにも多少寛容な世の中だったと思うが、今は少々世知辛くなったからな。

あの掛け声も小声で行うか、もしく心の中で唱える形になるだろうな。

でも、ホントはみんなでワイワイやった方が楽しいよね!

そのとおりだ。

状況によっては難しいかもしれないが、本来その方が良いに決まっているからな。

あと注意して欲しいのが、ここでの豆まきの作法はあくまで一般的な方法として、まとめたものだ。

地域や家によっては所作や掛け声、まく順番も異なるから、参考程度にしてほしいぞ。

鬼にまつわる文化がある場所(たとえば奈良・元興寺など)では、掛け声が「福は内、鬼は内」となる例もあるようだからな。

節分の日が年によってちがうことも

現在の節分は2月2日~4日というように日にちがずれることもある。

それは春の訪れを意味する立春がうるう年の影響を受けるため。

ここからは少し細かい話になりそうなので、当サイトのおしゃべり担当のコチョンとカエデに説明してもらおうと思う。

そうやって人任せにする!

まあボクも自分なりに整理したことを話すしか出来ないけどね。

そもそも立春っていうのは、二十四節季っていう1年を24の節目に分けたものの一つなんだ。

春が到来する日を意味していて、この日が1年のはじまりとされているよ。

ちゃんと立夏・立秋・立冬もあるからな。

四季ごとのはじまりを表しているのは立春と同じだな。

そうそう、そして節分っていうのは立春の前日だったよね。

春を気持ちよく迎えるため、この日に厄払いをしたりもするんだよね。

ちなみに現在の節分は明治時代から採用された太陽歴を元にしていて、大体2月3日に行われるんだよ。

年ごとに節分の日取りが異なることがあるのは、確かに疑問が残るところだな。

大体2月3日というのも気になるところだな。

日にちを確実に出来ない理由があるということか?

それはうるう年の影響で節分の日がズレてしまうからなんだ。

まず天文学でいう現在の正確な1年は365日と6時間弱。

これが太陽の周りを地球が一周する本当の時間ってワケ。

でもカレンダーには細かい時間までは書かれていないでしょ?

つまり暦の上では毎年約6時間づつ遅くなるってこと。

それが4年続くとどうなる?

6時間が4年分だから単純に6×4で24時間だな。

ん? これは……。

そう、4年経つとカレンダー上では実際の1年に比べて、1日分遅れることになるんだ。

この遅れを穴埋めするために4年に1度、うるう年の2月29日が設定されているんだね。

そうじゃないと春夏秋冬がちょっとづつズレてくるからね。

でもうるう年があっても結局分秒の小さな誤差が積み重なって、立春の日が変わることがある。

そうなると前日の節分も一緒に移動するから2月2日だったり4日だったりする。

それが節分の日が変わる理由さ。

今では国立天文台が太陽の位置を見て毎年の立春の日を定めているんだよ。

そういう風に時節の行事を公的な場所があるから、現在ではただしい日にちで節分を行えるというワケか。

ちなみに2021年は2月2日が節分だったんだけど、明治30年(1897年)以来、124年ぶりのことだったんだ。

こういう日にちの変動も、太陽と地球の回転や位置関係で起きるって考えると、スケールの大きい話だなって思うよ。

豆以外にイワシや柊も使っていた

節分ではイワシと柊(ひいらぎ)も魔除けアイテムとして扱われている。

柊鰯(ひいらぎいわし)と呼ばれ、今でも地域によっては玄関の軒先に柊の枝葉に焼いたイワシの頭を刺したものが飾られる。

そんなヘンテコな物を飾る理由は、柊のとがった葉っぱとイワシの焼いた煙や匂いを鬼が嫌うとされているから。

古くは平安時代の歌人・紀貫之による「土佐日記」に「小家の門のしりくべ縄のなよしの頭、柊ら、いかにぞ」と記されており、当初はイワシではなくボラの頭だったようだ(なお、ボラの頭を使用したものを『なよし』という)。

ボラの頭を使っていたのには諸説あり、まずボラを漢字で書くと「鯔」または「鰡」と書く。

二つ目の漢字を見ると、右横には「留める」の字があてられているため「神を留める」というゲン担ぎからきているという話である。

これがイワシにとってかわった理由は、ボラよりもイワシの方が手に入りやすかったからといわれている。

後々、頭を利用するのにとどまらず、焼きイワシを食べることで、無病息災を祈るという考え方へと変わったようだ。

元々イワシ自体がDHAやEPAのほか、カルシウムなど栄養豊かな魚なので、無病息災の効果を祈って食べるというのも、あながちまちがってもいない(無病息災を祈るというあたりは、正月のどんど焼きのような行事からもうかがえる)。

まとめ

①節分の元になった行事は、平安時代から現在まで続く鬼(邪気)払いを行う追儺の儀という説がある

②豆には鬼が嫌う力があるとされ、室町時代からはすでに豆まきが行われていた。現在の節分はこの豆まきと鬼を追っ払う追儺と合わさったものと考えられる

③イワシの頭や柊にも魔除けの力があるとされ、今でも家々の玄関先に飾られることがある

鬼は丑寅の時刻や方角からやってくるって話さ、鬼がトラ柄の腰巻や牛の角を生やしているのはこの丑寅の話からきているらしいんだ。

桃太郎の本とかに出てくる鬼はそういう描かれ方をしているのも多いね。

流石に桃太郎は豆ではなく刀で鬼退治するがな。

武器が豆だったらなんかカッコ付かないよね。

昔話のヒーロー代表みたいなものだし。

ちなみに最後まであまり触れなかったけど、鬼役の人をつくって豆ぶつけるのやってる家庭って今多いのかな。

ぶつけると痛いからってそこまでしないところも多そうだけど。

実際にやってみるか?

私が鬼役でいいぞ! 良い運動になりそうだ。

っていうか全弾よけるつもりでしょ。

豆をぶつけられるのもふくめて節分だからね。

了。

参考資料

国立国会図書館「本の万華鏡」第21回大豆-粒よりマメ知識- 第1章 節分と豆まきhttps://ndl.go.jp/kaleido/entry/21/1.html(参照2024-02-01)

コメント