真夏。

日差しカンカン汗をにじませ、冷水でキンキンにしめたキュウリにかじりつく。

想像すると風物詩っぽくてなんか良い、けれど同じ夏野菜ならトマトの方が好み。

筆者の好みなんかどうでも良いよね。

それよりもなんじゃ?

むりやりポエム調にしようとしてるこの感じは。

そういってやるな。

毎回出だしの文を考えるのが意外に大変なようだから、とりあえず題材に関係あることを思い付き次第書いているのだろう。

こと江戸時代ではある理由でキュウリが武士に好まれていなかったという説が存在する。

その内容は時代ならではの事情もあり、現代ではまず起こり得ないことだが中々ユニークな話に思えた。

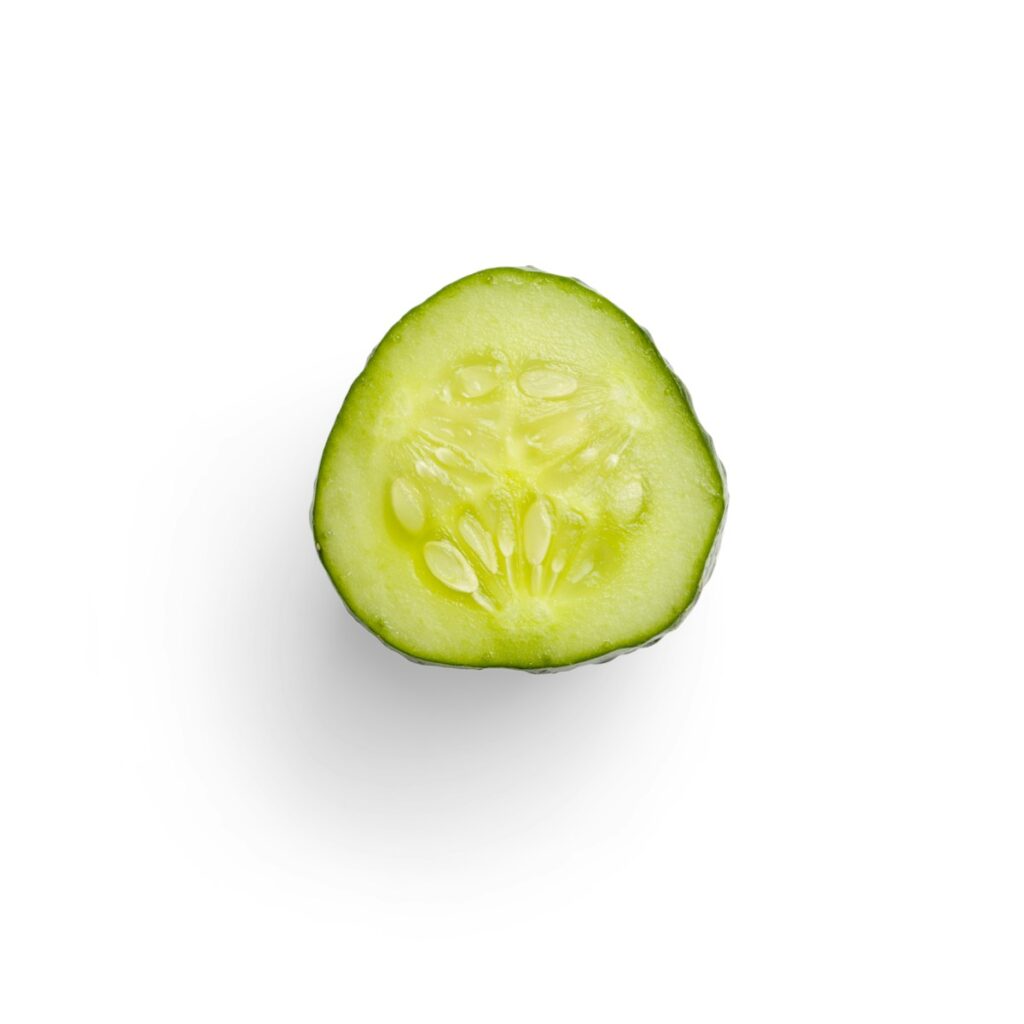

断面が徳川家の家紋に似ている

江戸時代の武士がキュウリを好まなかった理由は、熟したキュウリを輪切りにした時の断面が、徳川の三つ葉葵の御紋に似ているからという説。

したがって江戸時代初期頃の旗本武士は、恐れ多くてキュウリを食べるのを避けていたという。

武士たちの徳川家に対しての畏怖心が感じられる話である。

最初はたかが断面でおおげさなと思ったものの……

そう思わせるだけ幕府の権威が限度なかった

たかが野菜のキュウリを口にすることすら避けていたという話を聞くと、幕府の威光がそれだけ強かった時代だったようにも思える。

ここで少し日本史の話(自身へのおさらいも兼ねて)になるが、1603(慶長8)年に征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)を任じられた徳川家康は、武家政権を江戸へと開いた。

それこそがかの徳川幕府であり、後の1615(元和・元)年には、戦国最後の大戦・大阪夏の陣にて、徳川家の脅威となり得る豊臣家をもついに滅ぼした(江戸幕府を開いたのは夏の陣よりも前だということも覚えておきたい)。

以降、徳川家に反目する勢力はほぼ存在しなくなり、幕府の権勢がよりゆるぎないものとなる。

後の幕末で15代将軍・徳川慶喜が大政奉還を行い、天皇家に政権を返上するまでの、およそ260年もの長きに渡り、天下大平が続くこととなったわけである。

――ここまでの流れは、日本史の授業でも教わるため、割と知られたものだが、あらためて時代を俯瞰してみると「幕府」というものは、日本の長い歴史上でも実は3つしか存在していないことが分かる。

すなわち、源頼朝が開いた鎌倉幕府(9代将軍・守邦親王まで)足利尊氏が開いた室町幕府(15代将軍・足利義昭まで)そして徳川家康が開いた江戸幕府(15代将軍・徳川慶喜まで)が、その3つの幕府。

この中で一番長く続いた政権が、言わずもがな江戸幕府となっている(鎌倉幕府が約150年、室町幕府が約240年存続しており、とりわけ室町幕府は江戸幕府に迫るほど長く続いたが、1573⦅天正元⦆年、織田信長によって滅ぼされた)。

単に年数の長さ=権威の強さとなるほど安易な話ではないのは承知しているが、近世から近代にかけて、ここまで長く継続した政権を徳川家が持ち続けていたことは事実にほかならない。

また参勤交代などの施策を行い、各地の有力大名が幕府に対して反乱を起こせないようなシステムを整備構築したのも、大政権が持続した1つの理由になったと素人目にも推察できる。

もちろんそんじょそこらの武士が、この巨大な家柄に抗えるワケもなく、今となってはキュウリの断面にすらビビるのも多少は理解できる。

余話・参勤交代について

先ほどの参勤交代についての話だが、これは3代将軍・家光公の時代から正式に行われたもので、各地の大名を原則1年おきに、1年間江戸へと住まわせるという制度だな(例外を設けられた大名も少なからずいるが)。

そもそも参勤交代は、国を任された諸大名が、主君への見返りにと臣従を証明するための奉公(鎌倉時代にご恩と奉公というものがあったが、アレのようなものだな)として行われたものとされている。

元々は「領土をくれたから、殿様のためにしっかり働くよー」みたいな感じだったってこと?

ノリは軽いが、まあそういうことだ。その後、参勤交代は幕府による各地統制の仕組みとして機能するようになった。

結果、藩による幕府への反抗の抑制効果がもたらされたんだ。

部下に反抗されたら誰でも溜まったもんじゃないしね。

そういうシステムに変わっていった(変えていった)ってのも分かる気はするよ。

それに年に一度とはいえ、要はその地域で一番偉い者。つまり大名が国元を一時的に留守にするわけだ。

あくまで私の推察だが、主君が不在になるというのは、その国の家臣や民にとって統治者という「目に見える象徴」が一時的に失われる不安定な状態だ。

トップが留守ってことは、一部の家臣とか領民は元の領地にそのまま残されてるってことだもんね。

もちろん代理の家老や家臣たちが留守を守っていただろうし、連絡のやり取りもしていただろう。

そうだとしても、やはり主君の不在に不安を感じた者も、少なからずいたのではと思う。

もっとも、悪政を敷くような大名であれば「一時的でもいなくなってくれて助かった」と胸をなでおろした民もいたかもしれないがな。

ちなみに、江戸に滞在しているあいだの大名には、江戸城の警備や火事の際の出動などの公務を担わせていたんだぞ。

ボクは参勤交代って、大名さんたちの出張みたいなものって思ってたけど、やっぱり江戸にいるあいだもちゃんと仕事が与えられてたんだね。

もちろんだ。

だがこの制度の厳しい面は、大名が国許へ帰っても、妻子などの近親者を人質として江戸屋敷に住まわせることが強制されたというところだ。

あげく交代でかかる費用についても、江戸と領地との往復交通費、江戸滞在費などそのほとんどが大名自身の負担となり、各藩の財政が困窮することも多かった。

えー……。

キッツイねー参勤交代。

あくまで結果的にそうなったものだが、それぞれの諸大名の経済的な負担は莫大なものだったんだぞ。

特にかつての関ヶ原の戦まで、家康公と敵対関係にあった外様大名の負担は、さらに大きいものだったんだ。

外様大名の多くは江戸から距離がはなれた領地を治めているのが大半だからな。その分、江戸への参勤交代費用も多くかかったというワケだ。

そりゃ家族を人質に取られて、そういうのにかかるお金も全部自腹とか、反乱起こす気にもなれないよね。

さもありなんというやつだ。

ちなみにこのサイトでは、参勤交代に関わる別な話についての読み物もおいてあるんだ。

素人が雑学的に書いたものゆえ、内容は浅すぎるかもしれないが、もし興味があればヒマつぶし程度に見てくれれば嬉しいぞ。

下のやつがそれな。

時代劇の名シーンからも考えてみた

幕府の権力がすごかったことを分かりやすく感じ取れる例として、時代劇「水戸黄門」の有名シーンを挙げたい。

時代劇にはつきもの、黄門様ご一行が最後の方で悪者たちをバッタバッタしばきたおす恒例の展開後は、家来の格さんがあの名セリフともに、徳川の家紋である三つ葉葵が刻まれた印籠をかざすクライマックスシーンへと移る。

紋を見せただけで、その場の誰もが黄門様を※徳川のお偉いさんと認識し、それまで敵味方入り乱れてのカオスな現場が一気に厳かになる、作中きっての名シーンでもある。

※水戸黄門こと徳川光圀(1628-1701年)は、徳川御三家(水戸・紀州・尾張)の一つ、水戸藩の二代藩主。徳川家康の孫にあたるれっきとした親族大名で、公然と「徳川の家紋」を用いることが許されていた。要するにフィクション抜きで本当に偉い人。

つまりこれが黄門様自身はもちろん、ひいては徳川家が絶大な力を持っていることが分かりやすく伝わる場面である。

ここで先ほどの話に戻るが、武士はこの印籠どころか、キュウリの断面を見ただけで家紋をイメージしてしまうのだ。

やはり徳川家への恐れと尊敬が入り混じって発生した考え方だと思えて仕方ない。

……もっともこれは創作の時代劇から考えた話であって、あくまでイメージとしてのとらえ方になるが、筆者にとっても至極分かりやすい一例なことは確かだ。

余談だが、印籠を見せるシーンでは、黄門様を真ん中に、助さん格さんコンビが両脇に並び立つ絵面となるが、助さんが向かって左、格さんが右というのが定位置で、印籠を見せるのはもっぱら格さんの役割となっている。

なお当初(シーズン最初の頃)の水戸黄門では、印籠を見せる役割もケースバイケースで定まっていなかったが(助さんが見せることもあった)回を追うごとに格さんが印籠担当へと定着していったようである。

時代劇の水戸黄門ってさ。

最初から印籠見せたら、争いごとも起きず皆ハッピーで済むんじゃない?

それは野暮というものだし、時代劇として成り立たなくなるぞ。

良いのか?

最初から印籠見せて「ヤベッ黄門様だ! もう悪いことはしねえっす! お許しをー!!」……などとなったら速攻で劇終だ。

おもむきも何もあったものじゃないだろう。

それもそうだけど、キミのセリフの方が面白かったよ!

キャラに合わないこと言うなと。

分かりやすいと思って言っただけだ。

ほっといてくれ。

町民は普通に食べていた?

キュウリを食べるのを主に避けていたのは、あくまで武士階級の人々だった。

一方で一般の町民たちはまったく食べないワケでもなかったらしい(権威に敏感な一部の人は避けていたのかも知れないが……)。

もっとも当時は、平安中期、中国より渡ってきた品種(華南種)のものを食していたといわれている。

またキュウリは熟すと黄色くなるため、黄瓜(きうり)とも呼ばれていたとか。

しかしこの品種は苦みが強い上に、正確なことはよく分からなかったが、たいへんクセもあったらしく(どういうクセなのか興味をそそられるが……とんでもなく青臭かったとかそういうことだろうか)もっぱら漬け物などへ加工して食べられていたようだ。

だとすれば武士が食べることを避けた理由は、断面が葵の御紋に見えるという以前に「味がそもそも問題だったのでは?」という憶測もわいてくる。

とはいえ、時代が下るごとに人々の価値観も少しずつ変化していったようで、江戸後期になると今度は初物を食す文化が流行った。

初物を食べると※長生きするという考え方が広まったのが、一つの理由として考えられる。

※江戸時代の初物文化には、「初物七十五日」(初物を食べると75日長生きする)という俗信があった。

こうした流行が広まる速度は時代を問わず恐ろしいもので、人気の初物野菜や魚の価格高騰をふせぐために幕府から規制がかかるほどまでになったという。

そこで他の野菜と比べ、早摘み出来るキュウリが一転、注目野菜となり初物として好まれるようになったという。

それまで注目されていなかったためか、価格高騰の懸念もなく、幕府も特に目を光らせていなかったという理由もからんでいるのだろう。

まさしくキュウリバブル。

江戸後期にはさらなる品種改良がくわえられ、風味や食感も段々と改善されていった。

かつて武士に敬遠され、町民にすら味を嫌われていたキュウリがようやく日の目をみたということになる。

その後、幕末・明治時代に入るとさらに別品種(華北種)のキュウリが日本へと渡ってきた。

これが現在普及しているキュウリにつながる「白いぼ種」のルーツであり、風味や食感が良いことから次第に定着していった。

昭和に入ってからは、さらなる品種改良やハウス栽培の普及もあってか生産量も増え、今ではキュウリは日本の食卓に欠かせないメジャー野菜のひとつとなった。

さっきの水戸黄門も実はキュウリと少し関係があるみたいなんだよね。

食通の一面も持つ黄門様は、キュウリを指して「毒多くして能無し、植えるべからず、食べるべからず」って言ってたらしいんだ。

植えるべからずってことで栽培も推奨してなかったらしいよ。

毒も多くて能無しとはなかなか散々な言われ様だな。

さっきもふれた美味しくなかったっていう黄色キュウリの時代だったのかな。

その時なら毒扱いされても仕方なかったのかもね。大体水気も多い野菜だから食べ過ぎてオシッコも近くなるだろうし、お腹ピーピーにもなるだろうし。

ひょっとしたら黄門様ってキュウリを食べて体を壊しちゃったのかも知れないね。

だから毒って言ったのかも!

まとめ

キュウリの断面が徳川の家紋に見えるだけで、武士が食べるのを避けていたと知った時は、少々無理があるように思えた。

幕府の権勢がハンパなかった当時を考えると納得せざるを得ないが、しかしたかがキュウリの話である。

もし大根やナスビすら御紋のような断面だったら、はたしてこれらの野菜も避けられていただろうか。それとも輪切りにしない様に工夫して食べられていたのか。

否(いな)。

これ以上は野暮ったい疑問ばかりになりそうなので、ここらへんで締めようと思うが、もし筆者が江戸時代にタイムスリップしたとしても、キュウリなんて普通にバリバリ食べているだろう。

たとえば、町民もキュウリを食べたら反逆罪に問われる……そんなパラレルで恐ろしい時代観なら筆者は速攻で市中引き回しの上、打ち首になるかも知れない(実際はそこまで無慈悲な時代じゃないと思いたい)。

昔から言われていることだが、キュウリは夏野菜なだけあって、体を冷やす効果があるんだ。

暑さで火照った身体の体温を下げる効果があるのは、なかなか有益なことだと思うがな。

今じゃキュウリにも色んな品種があるし、栄養だってちゃんとあるんだもんね。

出来るなら当時の武士たちや黄門様にも、現代のキュウリを権威に気兼ねなく食べてもらいたいかな。

ま、キュウリの輪切りがどうしても家紋に見えちゃうならどうにもなんないけど!

そういうの気にするくらいなら、いっそ冒頭で書いたとおり、そのままかじりつけば解決するでしょ!

(かじりついても断面はそれほど変わらないぞ、コチョンどの)

了。

参考資料

松田修 著『植物世相史 : 古代から現代まで』,社会思想社,1971. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12606046 (参照 2024-11-12) 201ページ 胡瓜の項 4行目途中

『詳説日本史研究』 第2版 山川出版社 2018年 245-246頁一部 (参照 2025-07-27)

『今月の野菜 野菜情報 2024年9月号 きゅうりの需給動向』独立行政法人農畜産業振興機構 サイト内 https://www.alic.go.jp/ (参照 2025-7-27)主要産地

※書籍についての敬称は省略させていただきました

コメント