海腹川背(うみはらかわせ)「海のものは身(腹)から、川のものは皮から焼く」

一見言葉遊びの様に感じるこの言葉、これは魚の切り身や開きを「どちら面から焼くか」を表した四文字熟語のようなもので、かつて筆者が身内から教わった、いわば料理用語の一つ。

これまでは、この話を当然のように考えていたし。なぜその焼き順が良いのか、特に理屈を考えることもなく、教わった通りに魚を焼いていた。

ところが後々、調べ物をしていくうちに、この「海腹川背」はあくまで“正解の一つ”であって、魚をどちらの面から焼くかには、他にも複数の考え方があると分かってきた。

そうなると「結局どっち側から焼けば良いの?」と、混乱したのは当然の流れ。

さらに調べていった結果、迷ったときにはこれを選べばまず間違いない、という基準が見つかった。

本稿ではまずその話をしつつ、他の焼き順の考え方や、関連する豆知識なども、筆者自身の料理メモを兼ねて書き留めておこうと思う。

でもここの文ってフライパン・七輪とか片面焼き、つまり一方向からだけ火が入る調理器具を使う場合の話だからね。

初めから両面焼きが出来る調理器具を使っているなら、あまり役に立たない話だからな。

読者どのがそのことに迷っていなければ、この読み物は閉じてもらった方が良いだろう。

豆知識程度のつもりで読んでもらえれば、それはそれでうれしいが。

迷ったらコレ(実用的な焼き方の見本)

盛り付けたときに表にくる面から先に焼く。

……と、いっても、「盛り付けた時に最初に焼く面がそもそも分からない」となるのが当然。

くわしくは「切り身→皮面、開きや干物→身」の順で焼けば良し。

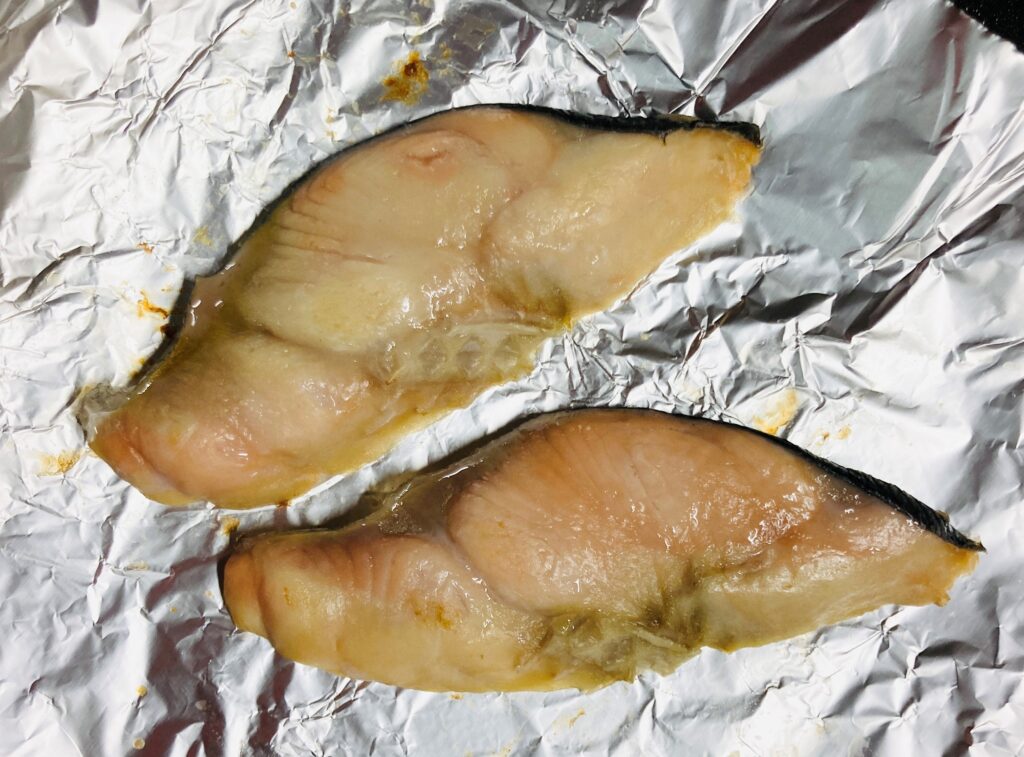

そしてこの話を実際に試してみた。

まずはこの面にして焼く(画像撮影のために調理済みの鮭を急遽使用したので、すでに火が通っているのはご容赦)。

次に。

反対へとひっくり返して、火が通ればOK(食べる時はこの面になる)。

この焼鮭も焼き順に習って調理したものだが、皮と身の視覚上のバランスも良く、一つ目の画像より食欲がそそられる感じがしないだろうか(気のせいだと思ったら、これ以上は何も言えないので、この文はそっと閉じてほしい)。

迷った時はこの焼き方一択。

この順で焼く理由は、見た目の良い焼き色は最初に焼いた面に付くという話から。

※最初に焼く面の方が、焼き加減を調節しやすいという理由もあるらしい。

「それだけ?」ということなかれ、料理も見た目一つで食欲が上下するのは当たり前で、これはとても重要な考え方だと思っている。

確かに焼き魚とかステーキとかが真っ青だったり、灰色だったりしたら、ボクはちょっとウゲーってなるかも。

実際に筆者も、完成した料理の見た目で、食欲が湧いたり湧かなかったりは普通にあるので、この考え方には異議なしである。

ところで、感づいた人もいるかもしれないが「小型のサンマやイワシの場合は?」という当然の疑問も出てくるはず。

まるごと焼くことが多いこれらの魚の場合、頭側が左、お腹を手前にして盛り付けることが一般的なため、盛り付け時に頭が左に向くように焼くこと(尾が左側になるように焼けば良い)。

焼き方にまつわる二つの考え方

ここからは「海背川腹」「海腹川背」と、それぞれ異なる焼き順および理屈の話になるため、さっきの話は一旦忘れてほしいぞ。

一旦ねー、読んでる人が混乱しなきゃいいけど。

……そう前置きするのはメタ的な事情も含まれてるんだよね。

(後から文見直したら、筆者が「コイツいったい何を書きたいんだ……」ってセルフツッコミ入れるようなくらい、矛盾した内容だったから、結局料理メモとしても微妙になってて、リライトしなおしたっていう話ね)

海背川腹(海魚は皮、川魚は身から焼く)

海の魚は豊富な水分・脂を蓄えている種類のものが多く、特に皮にはそれが多く含まれている。

その特徴を活かした焼き方が海背で、皮から焼くことで余分な水分と脂を落とすというもの。

一方で川魚、とりわけニジマスなどの魚は身に蓄えた脂が少ないといわれている。

よって、これら川魚は、腹から焼くことで必要以上に脂が流れ出てしまうのを防ぐとため川腹となる。

この理屈がすなわち海背川腹(うみせかわはら)である。

海腹川背(海魚は身、川魚は皮から焼く)

同タイトルのアクションゲームもあるが、ここでは一切関係ない。

この話での海腹川背は、海の魚は身から焼き、川の魚は皮から焼く、すなわち先ほどの海背川腹と真逆の考え方だ。

はじめの方でも書いたが、筆者が身内から教わった焼き順がこれ。

サバなどの海魚の多くは、皮から焼くと縮んで身崩れしやすい特徴を持つため、身崩れを防ぐために身から焼く。

ここで補足だ。

海の魚は皮が薄く、皮面に脂が多く含まれている。

その分、火の通りも早いから焦がさないように身から焼くのだとか。

先ほどの川魚は身から焼くという話と同じく、さっさと旨味を閉じ込めるためでもあるようだ。

もっとも、あらかじめ皮に切れ目を入れておくことで、いくらか焼き縮みは避けられるがな。

一方、川魚は皮面に特有のヌメりが多く、その臭みが身に移るのを防ぐため皮を先に焼く。

ここも補足な。

川魚は皮が厚いものが多く、身(腹)から焼くのと比べて、火が通りづらい。

そこで早めに皮から焼くということだな。

少しややこしいけど、そういう話もあるってことね。

まあボクは焦げてない魚だったら、どうでも良いんだけど……。

とにかく迷ったら盛り付けた時にこちらを向く方から焼けば良いってことだよね。

いずれにしろ焼きたての魚は美味いものだぞ。

幼い頃からヤマメや鮎などを獲って食べていたからな。

串に刺し、たき火で焼くだけだがな。

シンプル&ダイナミックだねー……素材をそのまま活かしたって感じで。

でも実際にキャンプとかでやりたくなっても決められたルールは守らないとだし、魚も獲ったらダメな時期とか場所があるんだよね(普通に売ってるやつなら良いと思うけど)。

釣った魚をそういう風にしたい場合は、その地域の漁業組合や都道府県の自治体に問い合わせるのが確実だと思うよ。

海腹川背についての別説

先ほどまでは魚の焼き方についての話だったが、海腹川背の意味が根っこからちがう説もあるんだ。

ここでその話についてもふれておこう。

海腹川背も海背川腹も一見、字が入れ替わっただけだからね。

ホントに混乱しそうだよ。

話のタネとしてついでに覚えておくのも良いかもね。

コチョンの言うとおり、こちらも頭のすみっこにでも入れておけばいい話だが、Webで調べるにあたり「へー!」と思った知識だったので書いておく。

そもそも海腹川背とは、焼く面のことでは無く、焼き魚を盛り付けた時の向きを意味するのだとか。

つまり、盛り付け時に海魚は腹の方を手前に向け、川魚は背中側を手前に向けて乗せるようにすること。

諸説あったが、これについての有力そうな理由は、川魚は腹に骨が多く食べられるところが少ないため、最初からこちらに背中を向けて出すのだという(要するに料理でもてなす側の気配り)。

また腹という部分からイメージして、武士の切腹を忌み嫌うためという古風な意味も持つとされている。

さらには元々、神道上で神様にお供え物を捧げる時の向きを指しているとも。

こちらは古来からの説ということでより説得力があるが、いずれを正しい意味としてとらえて良いかは不明だった。

海背川原やれ、海腹川背やれ、しかもそれぞれの内容すら多様。

もう頭がこんがりかりそうになるが、これら一連の話は、一番最初の「困った時は盛り付ける時に、こちらを向く側から焼く」のオマケ程度に覚えておきたい。

ちょっとしたマメ知識

ちょっと脱線するけど鮭って淡水魚なんだね?

ずっと海の魚だと思っていたよ。

意外だったか?

魚は産まれた場所が海か川によって、どちらかに分類されるんだ。

確かに鮭は一生のほとんどを海で過ごす魚だから、そう思うのもムリはないな。

稚魚は川(淡水)で産まれるから、鮭も理屈上は淡水魚なんだぞ。

なるほどね!

ほかにそういうタメになる話は無いの?

そうだな……。

サクラマスという鮭の仲間が居るが、海に出ずに一生を川で過ごすサクラマスの個体はヤマメと呼ばれるんだ。

ちなみに漢字では山女・山女魚と書くぞ。

名前はちがえど元は同じ魚だということだな。

へえ、ほかには?

どうせだったらもう1つくらい豆知識が欲しいな。

こういうの欲しがる読者の人も居ると思うし。

自分が料理などしないものだから、簡単にいってくれるな。

なら、先ほどの魚と武士の切腹話の補足だが、上方(関西方面)と江戸ではその考えにしたがい魚のさばき方が異なるんだ。

武家社会の江戸では切腹を忌み嫌うため魚を背開きにする文化があったんだぞ。

商人の町の大阪などでは反対に腹開きだな。

商売事には信頼が重要だから腹を割って話すって考え方が、関西では腹開きになった元の話っていわれてるんだよね。

(知ってるのだったら、自分で話せばいいだろうに)

魚も大昔から食されているからな。

地域によって調理の仕方や、考え方にもちがいがあるというのは当然の話かもな。

余談だが、尾頭付きの刺身盛りの場合、頭は左に向けて器に乗せるのだとか。

例外としてカレイのお頭付きを皿に盛り付ける場合、目の位置の関係で頭を右側にするっていう話もあるね!

目の位置が反対側のヒラメと区別するためなのかな?

ヒラメとカレイって目の位置以外で見分けづらいし、もしそうならこれも納得の話だね。

焼き魚のプチコラム

より美味しく仕上げるなら、魚はあらかじめ水でさっと洗い、ペーパーなどで水気を拭き取ってから焼くといい。

これは魚の臭みを落とすためだな。

あと魚は「強火の遠火」を意識して焼くのが基本だ。

強火ってのは分かるけど、遠火ってなに?

近くからガーッと焼いた方が早くない?

確かに早く焼けるが、それが問題でな。

火が近いと表面ばかりが焦げて、中まで熱が通らないんだ。

あー、確かに脂の多い魚とか、表だけパリッとしてるのに中がぬるいってことあるかも。

そうだ、体感でもそう感じるだろう?

だから「強火」で一気に表面を固めて旨味を閉じ込めつつ、「遠火」でじっくり中まで火を通すのが理想なんだ。

なるほど、外パリ中ふっくらってやつか。

そういうことだな。

ただ、フライパンでこの“強火の遠火”を再現するのは難しい。

だから家庭では、まず「中まで火を通す」ことを優先してもらえばそれでいい。

でも、ちゃんとやりたい人はどうすればいいの?

理想をいえば、火元と距離を取れる調理器具を使うことだ。

たとえば受け皿付きの焼き網や七輪なんかが最適だな。

こうすれば、火力を保ちながらも遠火の状態で焼ける。

あ、でも最近のガスコンロやテーブルって、当たり前に両面焼きのグリルがついてるじゃん?

よく気が付いたな!

アレは元から、火元との距離が保たれた位置に網が設置されている。

つまり自然と「強火の遠火」になるというわけだな。

火加減も調整しやすいし、問題なしってことね。

結局、文明の利器の勝利か。

ただ、焼き網や七輪は昔ながらの調理器具だから、それを使って焼くのも風情があるぞ。

特に七輪は炭火の遠赤外線効果で、魚がより「パリふわ」に仕上がるからおすすめなのだが。

手軽にというのであれば、焼き網やガスコンロでも使える遠赤効果を持った魚焼き用の石が、ホームセンターやスーパーなどで売られているから、そっちを使ってみるのも悪くないぞ。

(番外)浸透圧で魚をもっと美味しく

これも生活の知恵のようなものだが。

多めの塩を魚にふり、少々時間を置くと、身や皮に含まれた余分な水が段々と出てくるんだ。

この水を拭き取ってから焼くと、生臭さが抜ける上、パリッと仕上がるんだぞ。

浸透圧(しんとうあつ)の原理だね。

塩との濃度の差を同じにしようとして水分が塩の方に移動する時に掛かる圧力のことだね。

余計な水分が無くなるから水っぽくならずにパリッと焼けるんだね。

そういうことだな。

使う調味料も塩のみと、手軽なのがありがたいものだ。

ちなみにこれ、お刺身でやっても良いんだよ。

刺身とな?

それは初耳だ。

塩をふったお刺身やサクをキッチンペーパーではさんで、少し放置するだけで完成だよ。

ワンポイントは食べる(サクなら切る)前に軽く表面の塩を水で流して、ペーパーで拭いてからの方が、残った臭みや余分な塩気もバッチリ取れるよ。

魚はマグロが一番おススメかな。

その浸透圧現象の実験を、マグロのサクで行った動画がこれ。

3分内に収めて編集しているが、実際は30分かけて撮った(塩漬けした)もの。

あらかじめ切り分けられた刺身であれば、より短い時間でOK。

どちらにしても加減は人それぞれで構わないが、あまり長く放置すると塩辛くなってしまうので(失敗経験あり)動画のサクの大きさならこの時間で充分旨味が高まり、しっとり感もほど良く残る。

またこれを行うことで生ハムのような歯ざわりになるため、普通の刺身の食感にマンネリを感じたら、ぜひ試してほしい。

塩が利いているので醤油もあまり使わずに済む上(節約的な意味で)スーパー特売のものであっても、味のクオリティがグッと上がるので、手軽かつおススメ調理法である。

短時間でもなかなか水が抜けていくものだな。

これが塩マグロか。

長時間の塩漬けだと保存も利くが、そこまでしなくとも短時間で塩味が利いたものが食べられるというワケだな。

……てか、これ筆者が作った動画だよね。

この読み物のためにわざわざ撮ったんだ?

再生回数なんて伸びないだろうけどご苦労さん。

まとめ

魚の切り身や開きを焼く時の面に迷った時のフローは、盛り付け時に表向きになる面から焼く。切り身なら皮から、開きなら身から。

それでも「そんなことで良いのかな?」という風に思ったら、ここではじめて先ほどの海背川腹・海腹川背の考え方にならうのが現状で最良の方法だと思っている。

ただしこれは料理人でもない一般人の筆者が諸情報を元にして、あまり深掘りせず「あくまで一般家庭で作る場合」として勝手に結論付けている。

さらに身もフタもないことを重ねると、色々試してみて一番美味いのが結局正義だと思っている。

むしろ料理人や料理研究家でもなければ、焼き順にそこまでこだわる必要もない。

さて、わざわざ貴重な時間を消費してまでここを読んでくれた方(多くはいきなりまとめや各見出しに飛んで読む人が大半だと思うが)にとって、料理の疑問や知識を得るきっかけ程度になったなら筆者にとって嬉しいことである。

もしそうなったなら、今後はより魚が美味しく出来る焼き方などを、個別に模索してもらえればと思っている。

もっと美味しく出来る焼き方とか、焼き面についてもっと細かい話があったらコメントで教えて欲しいな!

身もフタもないが、より美味しく仕上げたいなら扱う魚の焼き方を、読者どの自身で個別に調べてもらいたい。

大変すまないのだが、ここでは省かせてもらうぞ。

……筆者どのが「魚ごと調べて書く気なんてない」とか文句を言い出したからな。

ただ私個人としては、どちら面から焼くということのみにとらわれず、魚の種類・切り身・開き・まるごとのちがい、焼くための調理器具ごとに、臨機応変に変えるというのが、一番良いと思うが。

それが一番難しいことだと思うけど。

まあ今はネットで調べりゃ何でも出てくるし、カエデじゃないけど、その時食べる魚の調理法みたいなのはその時に調べりゃ良いもんね。

明日のことは、明日考えようってことで。

(ここでそんなの書き始めたら、えらい長文になりそうだし)

了。

コメント