脊椎(せきつい)動物はざっくりと5つの種に分類されている。

魚類・両生類・爬虫類・鳥類・そして我々人類が属する哺乳類。

なお脊椎動物とは背骨がある動物のことで、反対に無脊椎動物の生物で分かりやすいものでは、タコやイカなどがそれにあたる。

話を戻して脊椎動物中の爬虫類とは、トカゲやヘビなどが属する分類。

そして突然だが、この爬虫類の爬の字、専用漢字なのか爬虫類の文字以外で使われているのを見たことがない。

確かにいきなりだな。

爬虫類そのものではなく、文字の方に注目したということか。

いわれてみれば「爬」って、あんま見ない字だけどね。

爬虫類以外に使われることってあるのかな?

なおここでは少し脱線して、凶悪なワニの話なども含んでいる(目次からそれぞれ飛ばれたし)。

※なお現在の生物分類の考え方では「魚類」や「爬虫類」は必ずしも自然な呼び方とはいえませんが、ここではわかりやすさを優先してこのような呼び方を使っています。

まず爬とは

爬とは這う(はう)這って進む、もしくは掻く(かく)ひっかくなどの意味を持つ字。

ヘビ・トカゲなど、とっさに思い付く爬虫類は確かに地をはって生きているので、爪という字が入っていることから、ひっかくという意味を持つのも納得。

元の意味から考えても、這って進む特徴を持つヘビが、この字のイメージにもピッタリだね。

「地をはう大蛇・ヨルムンガンド」

うーん、厨二臭が利いてていい感じだね!

虫じゃないのに「爬虫」とはこれいかに

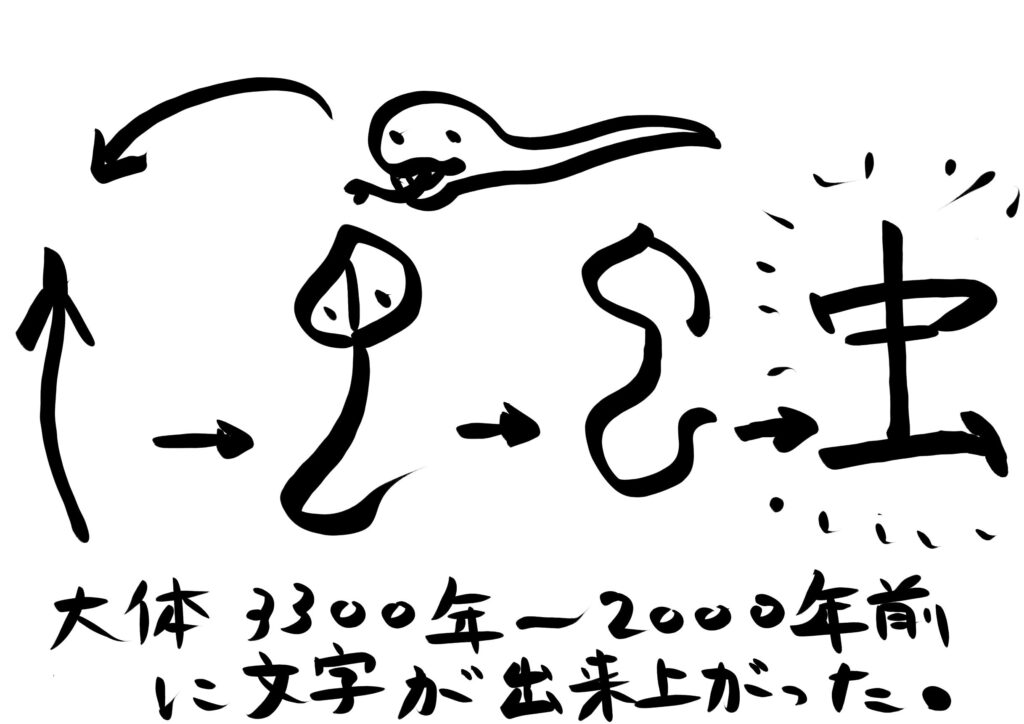

「虫」の部分について、字そのものがヘビの形を元にして造られたという説がある。

くわしくは象形文字から「虫」の字が出来上がったということ、そうこんな感じで。

情報を元にして字の移り変わりをざっくり描いてみたが、最初の方は確かにヘビに見えなくもない(最後は実際のものと若干文字形がちがうが、現在の虫の字に限りなく近かったので、そのまま虫と書いた)。

つまり爬虫類の中に虫の字があてがわれるのも、成り立ちから考えても別におかしくない。

ついでに蛇という字にも虫が入っているのも、この名残からだろうと考えている。

そのことについても調べた結果、蛇の右側の它も、元々頭のデカいヘビ・虫よりも大きな蛇を象った象形文字だったことが分かった。

それこそ虫の字の元になった蛇って、マムシそのものを指していたらしいよ。

大昔には生物や物体などを象った文字が多かったのだな(それを象形文字というのだろうが)。

年月とともに元の形が想像出来ないほど変化した漢字は、ほかにも膨大にありそうだな。

世界最大と最小の爬虫類

最大種に関してはインドネシアに生息するコモドドラゴン(コモドオオトカゲ)あたりかと思ったが、調べた結果、そんなものとは比べ物にならない規格外サイズの爬虫類だった。

その爬虫類とはずばりワニだったのだが……(ちなみにコモドドラゴンの巨大種も3m強の個体が存在するらしく、それでも充分デカいように思われる)。

最大種

現存する爬虫類の中で最大種とされているのがイリエワニ(ワニ目クロコダイル科クロコダイル属)。

とりわけオスは平均体長4~5m、体重1t超えの個体もザラに存在し、押しも押されもしない巨大さを誇る種となっている。

そんなイリエワニ中でもインドの国立公園にて目撃されたという、カリアという個体の全長はおよそ7mで、体重は2tにもおよぶ。

なお7mというサイズは2階建てビルにも相当し、数字だけでもゲームに出てくるようなモンスターを彷彿させる。

バイオハザード2の下水マップに巨大ワニが出てくるが、イメージではあんなのが現実に居たということになる。

しかしこのカリア、Web調査中に偶然に名が出てきた存在で、情報によると巨大であまりに危険なため捕獲まで至っておらず、サイズや重さも憶測にすぎないらしい。

つまり遠目で見てその位の大きさ・重さになるという推測の情報である。

よってこれを爬虫類最大サイズとするのには確信が持てず、目撃例も少ないためカリアについてはなかば都市伝説じみた存在(つまりUMA)といって良いかもしれない。

それとは別にロロンというイリエワニがフィリピンで捕獲されている。こちらの方はカリアよりも小型だが、体長が6.17mで体重も1トン超だ。

捕獲されたイリエワニの中でも最大種とされ、2012年にはギネスにも認定されている分、先のカリアとちがい存在が確実に証明されている(2013年に死亡している)。

ここで、かつてのロロンの体長を計ろうとしている海外の映像を載せさせて頂く。

当方語学堪能ではないので、現地の方が何をしゃべっているかまるで分からないが、危険で切羽詰まったような状況感なのは伝わってくる。しかも人との体長比較も少し出来るので、大きさにもリアリティがある。

ともあれUMA的なカリアとちがい、ロロンは正式にサイズが定まっているのだ。新たな個体が見つかるまではロロンを最大サイズ個体とするべきだろう。

一方でロロンは人食いワニとしての側面もあり、少なくとも2人の人間が食べられて命を落としたとされている。

本当にこのワニが原因で命を落としてしまったのなら気の毒というほかないが、そんな人食いワニを、公園のような場所で普通に飼っている様子がうかがえるのは、動画だとしても貴重なことだと考えている(実際に捕獲後は自然公園で飼育されていたらしい)。

生きた標本として展示?していたあたり、人の方がたくましい気がしなくもない。

ここで余談、ワニはもちろん肉食でありアゴの力もハンパじゃない。ことフロリダの生物学者チームはワニに限定して23種類の噛む力を測定した実験を行ったという。

その結果、イリエワニの噛む力は1平方cmあたり260kgの数値を計測したという(専用の機械を噛ませるまで、人数・手間・費用がたいへんかかったらしい)。

数値だけでは想像が付かないが、我々人間がステーキを噛む力はおよそ10~14kg、百獣の王ライオンやそれと肩を並べる猛獣のトラですらせいぜい70kgほどとか。

人間との比較でも20倍以上の凄まじさである。個体差や顎を使う状況によるとしてもワニの噛む力は地球上の生物で最大とされている。

しかもサイズに比例して噛む力は大きくなるというのだから、カリアといったUMA的な巨大個体の数値は想像をさらに上回るのかもしれない。

ところで噛む力は強くても、開ける力は弱いとか聞きかじったことがあるが、そもそもワニと戦いでもしなければ役に立ちそうにない知識となる。

カリアというワニはともかく、ロロンに関しては捕獲済みの個体で、はっきり大きさも解っているということだったな。

にしても、ワニに固有の名前を付けるとは。

ほかの個体よりもよほど目立つ存在だったからなのか。

ほかの名前付きワニでとりわけ有名なのはブルータス・カシウス・ドミネーターかな。

どれも狂暴で大きいワニだけど捕獲してるしてないに関わらず、サイズでトップを争うのはさっきの2匹みたいだね。

ちなみにブルータスもカリアやロロンと同じイリエワニで、川サメと争った影響で片足を失っているって話さ。

現在がどうなのか解らないけど、オーストラリア北部の川でちょくちょく見かけられたらしいよ。なんでもブルータスを見るツアーなんてのもあるんだって!

運良く遭遇した時にはエサやりなんかも出来るらしいけど、ボクなら怖くてそんなのムリだね。

映画の題材になったワニ

東アフリカ・ブルンジ共和国の湖や川で目撃されたギュスターヴ(またはグスタフ)という個体のオスワニについてだが、およそ300人もの人間の命を奪ったという話が存在している。

ギュスターヴはナイルワニという種類で体長も6mほどとされているが、捕獲が出来ず正確な計測が不可能な個体らしい(捕まえられていない上、どこに居るかも分からない)。

しかし彼については体の大きさなどよりもむしろ、その特異な凶悪性に注目すべきだろうか。これまでの名前付きワニたちとも少しばかり次元がちがう。

まずその狂暴性を感じられるものとして、長年ギュスターヴの研究を行っているというパトリス・フェイ氏(ギュスターヴと名付けたのも同氏だとか)によれば、このワニの襲撃経路と思われる村々で十数名の人が死んでいたとされている話が存在している。

もっともこの惨劇をワニの仕業とするには、その痕跡に「これはワニの仕業だ!」と断言できる特徴がないとダメなように思うのだが、ひいては惨劇をギュスターヴのみの仕業とするには当方でも情報を探せず、あるいはギュスターヴ以外の個体によるものという推察しか出来なかった(もしくはほかの動物の仕業?)。

もしただのウワサであれば、そこに尾ひれがつくのはどの話でもあり得る。

ギュスターブに関しての他情報は、メスを探している状態が特に危険であるとされ、水辺のほかの動物や人を片っ端から襲うという話である。

先ほどのおよそ300人の命を奪ったという話は、流石に眉唾(盛った)っぽく感じるが、分かっているだけでも十数人の命が、このワニの狂暴化によって失われたという話はあり得そうだ(疑問なのは逃げ惑う人々をすべてころ〇てしまうほどのスピードを、果たしてワニが持っているかということだが、寝込みでも襲ったのだろうか?)。

一方でこれもウワサによるものだが、ギュスターヴの真の恐ろしさは襲った人数のことよりも人を襲う行為そのものに快楽を覚えてしまったこと。

ワニの食性は基本に肉食で、魚だろうが鳥だろうが哺乳類だろうが肉ならなんでも食べる(種類によって好みや差はあるかも知れない)。そしてそれは人であってもだ。

話やその存在が真実だとして、ことギュスターヴに関しては人間を食べて味を覚えてしまったことから、狂暴性にも拍車が掛かったと思われる。

人間が獣などに襲われて命を落とす話は少なくない。しかも、ワニ自体が水棲動物の中でも頂点クラスの捕食者。危険極まりないのは言うまでもないことだ。

もっともギュスターヴの場合は生きるために食べるのではなく、遊びの感覚で人を○ろす事もあるワニと化した。人を襲った後、肉を口にしないという話もあるほどだ。

笑いごとではないが、もはやリアルワニワニパニック。

その残虐性から「カニング・キラー 殺戮の沼」という映画まで造られてしまったという。

こちらはギュスターヴによると思われる事件を元にして制作されたそうで、死体の感じなど結構グロいらしく、耐性が無い方は閲覧注意作品である。

このようにモンスターパニック作品の題材にすらなっているギュスターヴは、わりと近年の個体らしく、もし存在して生きていれば80歳くらいだという。

つまり彼はまだその辺にいるかも知れないという恐怖があるのも付け加えておく。

このワニが捕獲出来ていないのもムリないのかもよ。

なんたって皮膚が硬すぎて銃弾を受けてもヘッチャラだったって都市伝説もあるんだから。

一応その傷あとは残っているらしいけど、ピンピンしているらしいね。

確かにワニの皮膚ってすごく堅そうなイメージだけど、このワニの場合はあまりに狂暴なのもあって捕獲が困難なんだろうね。

ましてそんな化け物がまだ居るって思ったら、スゴくおっかないよ。

並大抵の生物ではないな。

私もそこいらの者が撃った弾など目線や挙動で避ける自信があるが、直撃したとなれば流石に無事では済まないだろう。

弾を身に受けて平気ともなれば、狂暴なだけではなく生命力の強さも際立っているということだな。

我々でいうと蚊に刺された程度なのだろうか。

銃弾避けれるって言うキミも充分、化け物染みているけどね……。

ギュスターヴについては、ほかにもカバや水牛を襲って食べたとか言われているね。

どっちも大きい動物だし、カバに至っても狂暴な動物って言われているのにさ。

水牛が引きずられていくのが目撃されたってウワサもあるくらいなんだ。

先ほど銃弾による傷あとが残っているとしていたが、それを手掛かりに識別は出来ないものだろうか?

それも怪しい話だけどね、傷あとを頼りに探すったってそんなワニ無数に居そうなものだけど。

万一ギュスターヴって断定できるワニが見付けられたら、その時はGPS付きのマイクロチップでも埋め込んで追跡できるだろうけどさ…。

でもそんな狂暴ワニにどうやって接近するか、それが課題だよね。

だいたいそれが出来ていたらもっと詳しいことが分かるはずなんだから。

私がやってやろうか?

チップとやらを体内に埋め込んでくれば良いのだろう?

相手にとって不足なしだ!

簡単にいうよね。

そもそもコイツもカリアとおんなじで神出鬼没な存在だし、今どこに居るかさえ分かってないんだから現実的じゃないね(っていうか生きてるのかな?)。

ワニ一匹に対してそういう都市伝説が生まれたのは事実で「そんな恐ろしいワニがホントに居るかもしれない」という恐怖感をともなった視点でいた方が、たとえ話し半分だとしてもロマンがある。

ヘッビはどうなの

ワニの話が長すぎて失念していたが「体長」というカテゴリであれば、ヘビの方が巨大種の数が多そうである。

そこで調べてみたが、インド・東南アジアに生息する「アミメニシキヘビ」というヘビが、体長10mにも達するといわれている(流石に10m超の個体の話は見つけられず)。

実際にギネス認定された個体は7.67mだったらしい。しかし先ほどのカリアやロロンの体長と比べればこちらに軍配が上がる。

ただし長さよりもそれを含めた全体的な大きさを重視する方が、見た目のインパクトは強いと思われる。

よって筆者は先ほどのロロンが現存する爬虫類の中で、一番大きな個体と認識することにした。

しかし今後の発見で更新されることは充分ありえるので、あくまで暫定の話である。

最小種

マダガスカルに生息する「ミクロヒメカメレオン(ブロケシアミクラ)」が爬虫類の中で、現在一番小さい種類とされている。

こちらは成体でも3cmほど、いわば人の指の関節くらいの大きさしかない。なんとも可愛らしいサイズで先ほどのギュスターヴの話の後だとなぜかホッとする。

種類として確定しているものでは最小サイズということだが、実はミクロヒメカメレオンよりも小型のカメレオンが新発見されているのだとか。

こちらもマダガスカルで発見されたらしく、その個体の体長は2.16cmだという。残念ながらまだ名前は付けられていない様だ。

まとめ

- 爬虫類の「爬」は地をはう者という意味(なんかカッコいい)

- 爬虫類の「虫」は元々「蛇」の象形文字

- 世界最大の爬虫類はワニ。中でも6mを超えるものが存在する。捕獲された個体の最大サイズはイリエワニのロロンで6.17m(未捕獲で推測レベルだとイリエワニのカリアが7m超)

- ギュスターヴというオスのナイルワニもデカいが、それよりも彼はあまりに狂暴過ぎることで映画の題材にもなった

- 世界最長の爬虫類はアミメニシキヘビ、こちらの最大サイズは7.67m(10m以上のも居るとされているが、未確認)

- 世界最小の爬虫類は、ミクロヒメカメレオン、成体でもサイズは約3cmで指の関節一つ分の大きさしかない

- さらに最小記録を更新したカメレオンがマダカスカルで発見されたが名前がまだ付けられていない

爬虫類という言葉の由来についてはすぐ終わってしまったので、最大種・最小種に関しての話がむしろメインのような感じになってしまった。

特に最大種については調べることも楽しくなってしまったため、ほかの見出しより文字量のバランスもおかしくなってしまった(反省)。

オマケに一つ付け加えるとさきほどのロロンやギュスターブはあくまで視認が出来ている存在であって、さらに大きいものがこの世にまだ居るかも知れない(これから産まれてくることだってあり得る)。

そういう巨大種を発見して明らかになったその際に、読み物を再更新出来れば良いと思っている。

なにぶん自然界で起きることなので、必然性はないし気長に待ちたいところ、もしかすると何十年も経って筆者が忘れた頃の可能性もあるだろうか。

筆者は爬虫類が好きで昔※コーンスネークを飼おうと企んでたんだけど、身内に猛烈に反対されて断念したらしいよ。

確かに温度管理とかエサの確保だとか費用はそれなりに掛かるし、万一逃がしでもしたら別な意味でエライことになるからね。

※爬虫綱・有鱗目ナミヘビ科・Pantherophis(パンテロフィス)属に分類されるヘビで、和名はアカダイショウ。国内外問わず飼育され愛好者も多い小型ヘビ。爬虫類専門ショップではもちろん、ホームセンターのペットショップなどでもたまに見かける。

私もその手の動物は苦手ではないぞ!

カエルなどはなかなか愛嬌がある顔をしてるしな。

あ、カエルは爬虫類じゃないよ!

両性類ね。筆者もまちがえていたことがあったらしいよ。せっかくだから両生類の特徴も言っとくね。

両性類は変温動物で、気温に合わせて体温を変える事が出来るんだ。ちなみに魚類と爬虫類も変温動物だね。

たいがいのカエルはオタマジャクシの頃はエラ呼吸や皮膚呼吸をして過ごして、大人になるとエラ呼吸が肺呼吸になって陸上でも生活するようにもなるよ。乾燥に弱いから粘膜でおおわれていて卵も水の中で産む種類がほとんどかな。

もっとシンプルにいうなら水陸両方で生活する生き物と言っても良いね。だから両生類。

でも中には陸上や樹の上で生活するカエルも居たり、水ヘビの様に水中で生きる爬虫類なんてのも居たりする。

こういう例外も居るから生き物って単純じゃないし、不思議なものだなって思うよ。

その例外の生き物とかについてはここで紹介するのは長くなるし、ちょっと難しい話にもなりそうだから機会があればまたね。

でも大雑把には今言ったとおりの感じかな。

はーい! 覚えときます。

了。

コメント

ちなみに現在では爬虫類や魚類といった分類群は使われてはいない。

コメントありがとうございます。

爬虫類などは呼び方が馴染んでいそうなのもあり、深く考えずそのまま記載した次第です(^^;)

調べたところ、本来はワニ目 (わにもく)や有鱗目などの呼び方がより正確なようですね(それすらまちがっているなら恥ずかしい限りです……)。

それとは別にですが、再調査を兼ねて、環境省ホームページ内のいきもの検索の中分類で、爬虫類や魚類といった従来の名称が使われているのを確認しました。

参照先→環境省 いきものログ https://ikilog.biodic.go.jp/LifeSearch/

したがって「この分類の呼び方は今でも日常用語として一般的に通用する」という答えにいたり、文内の表記もそのままにおります。ご指摘の意図に沿えていなければ重ねて申し訳ありません。

ただ、せっかく気付きにつながるコメントをいただきましたので、最初の方の文に「わかりやすさを優先して、このような呼び方を使っています」といった感じで文言を追記しました。

ご指摘は自身の知識向上にもつながるため有難く思っております。

もしまたご機会がありましたら、確実性の高い書籍やWeb情報などを付して頂ければたいへん助かります(出来るだけ素人でも分かるような内容のものを頂ければ有難いです汗)。