大さじ、小さじってどんくらいだっけ?

ってか、何ミリリットル?

料理の味付けは目分量(ざっくり)な習慣があると、そういう基本すら分からないことがある。

もっとも計量スプーンやカップ自体は持っているので、分からなければ使えば良いだけの話。

……いや。

それ以前に大さじ・小さじの正確な量が分からなくとも、困っていないのが筆者の現在であって(大体の場合、味見しつつ調節すれば、おかしなことにはならない)。

しかし、どうせなら知識として、正確な量を覚えてしまおうと思い立った今日この頃。

覚えようと思ったきっかけは何だったのだろうな?

悪いことでは無いのだが。

ワケはどうあれ、レシピサイトとか料理本にのってるものを正確に計量して作りたい時には必要なんじゃないかな(お菓子とか?)。

ちなみに分量で「適宜(てきぎ)」って書かれている時は、各自おまかせってこと。

適宜とか少々ってなると、ようやく味の個性が出てくるのかもしれないね。

小5の大ジュゴン

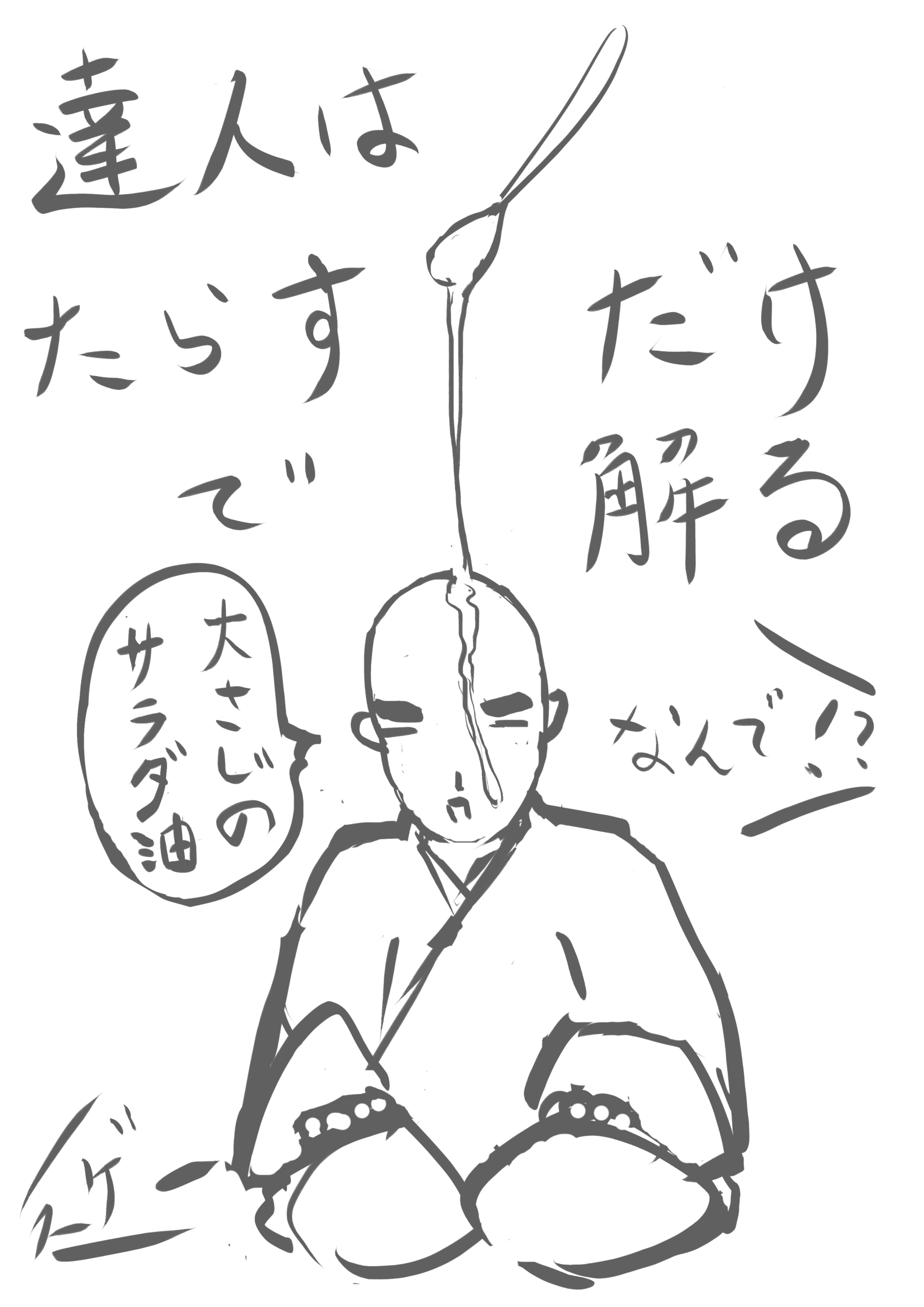

小さじは5ミリリットル、大さじは15ミリリットル。

大さじは小さじの3倍と、セットで覚えておくのがポイント。

見出しの「小5の大ジュゴン」という言葉は、筆者自身が大さじ小さじの量を覚えやすいよう、勝手に語呂合わせしたもの。

わざわざ説明もいらないだろうが、小5は小さじ5ミリリットルで、大ジュゴンは大さじ15ミリリットルのこと。

なおジュゴンとは大きめのアザラシのような体で、どこかヌボーっとした顔をしている哺乳類のこと(ポ〇モンにもまんまの名前のヤツが居る)。

……ここをご覧の人は、こんなヘンテコな語呂で覚えなくても良いんですよ。

身もフタもないけれど、作ったものが美味しければ結局正義なんですから。

ちょっと話は変わるけど、ミリリットルはシーシー(㏄)で表記されてることもあるね。

これは立方センチメートルと同じなんだ。

たとえば5ミリリットル=5シーシー=5立方センチメートルって感じだね。

純粋な水の場合、1ミリリットルは1グラムと覚えておいても良いだろうな。

だが溶質(砂糖・塩)が溶媒(ようばい・水など)に溶けて水溶液となる場合、1ミリリットルの水に溶質を溶かすと、正確な1ミリリットルには当然ならず、密度により重さが少々変わってくる。

要は溶ける物や溶かす液体によって重さはそれぞれということだな。

もっとも料理などではあまり気にすることはない、理科的な話だが。

mlで言われたって

どのくらいの量なのか、まだイマイチ分からない。

結論は。

小さじ5ml=ティースプーン約1杯分。

大さじ15ml=カレースプーン約1杯分。

スプーンによってほんの少し誤差も存在する。

更に精度を上げたい場合

そこまでキワッキワに調味料を計る必要がないけれど、一応メモとして。

それとここからの方法は、計量スプーンを使って行うのが確実。

まず、大さじにしろ小さじにしろ、正油やみりんなどの液体調味料は、すくった時に液体がほんの少し盛り上がって見える量にするのが正解。

砂糖・塩などの粉末、マヨ・ケチャなどのペースト状のものならまずは山盛りですくい、その後ヘラやハシで盛り上がった分をけずってならした量(「すりきり」という)にする。

このくらいで大さじ・小さじ両方ともほぼ正確な量となる。

ただし、それでも「約」であることを留意したい。

しかし、これだけきっちりと量を計らないとダメな料理はそれほどないと思われる。

思い付いたとしても、せいぜい計量具合がシビアであろう、お菓子やパンくらいだろうか。

そういうシビアに計量しなければならない料理を作る以外で、上記の「約」のようなテキトーな表現に納得がいかない人。

あなたは一体何を作ろうとしているのだ?

もっとも筆者は貧乏舌なので、ケチャやマヨなど大味調味料を料理に使ったとしても、大さじ1杯だろうが2杯だろうが、多分気付かない。

カツオ出汁も、沸騰しはじめたら火を止めてカツオ節を入れ沈み切った後、わずかな時間で取り出したもの(一番出汁のとり方)と、グラグラ煮立った湯の中で浸ったものと比べても気付かない自信がある(下手すると後者の方が、ウマママってなるかもしれない)。

それ、ぜんぜんほめられたもんじゃないよ…

味、感じてないんじゃないの?

それはないだろう。

さすがに。

わざわざ使わないけど話のネタにはなる

割と正確に大さじ小さじを量れる便利アイテムがスプーンのほかにも存在する。

それが「ペットボトルのフタ」だ。

どの飲み物のでも良い。

フタ、ヒタヒタ(韻ふみそう)についで約7ml少になる。

つまり。

フタへ2回マックスに入れると、大さじ約1杯分。

スクリューの一番上の線まで入れると、小さじ約1杯分。

小さじの場合、フタの半分より少し多めと覚えておいてもオーケー。

なおスクリューラインが太い場合は、ラインの最上段に合わせるべし。

フタの素敵ポイントは、全国共通規格なこと。

要するにどのペットボトルのフタを使っても、だれでもほぼ同量に出来る。

ただし近年は規格が変わったものがあるらしく(エコボトルのフタなど)ほんのちょびっとだけ分量に誤差が出てくる可能性はある。

そこまで大きなちがいは無いと思うが、一応付け加えたい。

了。

コメント