ね、カエデ。

橋本左内(はしもとさない)って人、知ってる?

同じ偉人の吉田松陰や西郷隆盛にも一目置かれてた、すっげー人らしいんだよね。

本来はそれぞれ「先生」を付けるべき人物たちなんだがな。

もっとも偉人全てに敬称を付けるとキリがないゆえ、ここでは省略させてもらうが。

その左内だが幕末の志士であり、医学・蘭学(オランダ由来の西洋学問)をも修得したいわば秀才というべき人物だな。

ってことは、お医者さんか学者さんだったの? しかも幕末志士だったんだ?

なんか異色の経歴っぽいけど、ボクその人のことぜんぜん知らなかったし、同じ学者タイプの偉人っていうなら、松陰の方をやっぱりイメージしちゃうかな。

日本史の教科書でも松陰と共に名が挙がる人物なのだが。

しかしな、橋本左内は知識だけではなく、茶目っ気も持ち合わせていたそうだぞ。

勉学に優れた知識人同士でも、松陰とはそこが大きく異なるかもしれないな。

頭が良いだけじゃなくユーモアもあった人ってことかな?

そうだとしたら、なんか親近感あるかも。

一体どんな人で何をした人なのか、ちょっぴり興味がわいてきたよ!

ものまねをして楽しんでいた

橋本左内(橋本景岳)の略歴

1834(天保5)年4月19日。越前国(現在の福井県)の武家に生まれる。

藩お抱えの医師を父に持ち、左内も若くして医学・蘭学を学び、後に出向いた大阪では医師・緒方洪庵に師事。

さらに後の江戸遊学中は薩摩の志士・西郷隆盛らと交友を深め、有志の推薦で福井藩主・松平春嶽(松平慶永)の元、書院番として仕えるようになる。

その後は藩政に尽力し、同藩学校でも教鞭をふるう。

春嶽とともに、当時の一橋慶喜(後の徳川慶喜)を次期将軍として推す政治活動を行っていた最中、反対派だった大老・井伊直弼に目をつけられ、1859(安政6)年10月7日、安政の大獄にて26才という若さで処刑された。

一見して目まぐるしい生涯を若くして去った左内だが、実は彼、ジョークや洒落(しゃれ)を言って人を笑わせていたなど、激烈カオスな幕末に生きた人物とは思えない面もあったという。

ある時はものまねをすることもあり、西郷隆盛の「えーえー」という独特な返事の仕方を真似て、楽しんでいたというエピソードも残っている。

「先生は他人の應接振の眞似など仲々上手で就中中根雪江と大西郷の口眞似をしては笑つて居られた、中根は他と話をするのに何時もウーウーと返事をする、西郷はエーエーと返事をする、其のウーウーエーエーが如何にも目立つて可笑しとて、退屈になると其の眞似をして笑つて居られた」

山田秋甫 編『橋本左内言行録』,橋本左内言行録刊行会,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1177889 (参照 2023-09-09)75p.一部抜粋

※旧字に変換不可だったものは常用漢字に置き換えて引用しています。ほか常用外と思われる漢字の読み方→應接振(おうせつぶり)眞似(まね)其(そ)

この話は昔から左内に仕えていた人による語りなようで、要するにモノマネをしてあの西郷隆盛をいじっていたということ。

上手いかどうかは別にしてモノマネをする以上、その人(あるいは動物)をある程度観察する必要がある。

隆盛らと親交を深めながら彼のしぐさや口調もよく観察していたのかもしれない。

なお引用でも触れているが、隆盛のほか左内と交友がある※中根雪江(なかねゆきえ・せっこう)のこともいじって返事マネもして楽しんでいたもよう。

果てはネコの鳴きまねも得意だったとか。

かの吉田松陰と並ぶ幕末の天才と評されるほどの偉人、そのモノマネがどれほどのクオリティだったのか、個人的に聞いてみたい気もする。

※幕末志士で福井藩・藩士。左内と共に一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ・後の徳川慶喜のこと)次の徳川将軍に推した。後に薩摩藩と協力し国政に参加、新政府において「参与」という役職をもらった人。釣りが趣味というほのぼのな一面もあったらしい。

ちょっとサ○コパスな幼少期?

こんな逸話もあるぞ。

左内が塾に通っていた12才の時、塾生仲間が負ったケガの上に熱くなった火ばしを当てるようにし、平然とこう言ったそうだ。

「切り傷の治し方はまだ知らないが、ヤケドの治し方なら知っている」

怖ッ!!

っていうか、なぜに?

ケガした人にさらにヤケド負わせようなんて、頭おかしい人なの?

口悪いぞ、これは日頃から左内に妬みを持った塾生のいやがらせから始まったらしいからな。

なにせ左内は神童と呼ばれるほど物覚えが良かったそうだし、武士の生まれでありつつ藩医の息子でもあった。

そんな左内の家柄も知ってか、塾生の1人が妬みのため、わざと自分でケガを作り、本人に見せて困らせようと企んだ。

医者の息子ならケガくらいすぐ治してみせろと挑発したんだな。

秀才だったからジェラされたと、けっこうツラい幼少時代だね。

そんで腹立ってやりかえしたんだ?

でもさ。

ヤケドの治し方っていうかヤケドさせようとしてんじゃん!!

つまりはな、いったんヤケドを負わせてから、そのヤケドを治して証明してやろうということなんだ。

いささか強引だが力に頼らず、奇抜な方法でやり返したのは、将来並大抵の人物では収まらない感じをただよわせているな。

もちろん左内をいじめる者はそれ以降いなくなったというぞ。

シンプルにいじめた子が左内に引いただけなんじゃ。

普通は殴り合いのケンカになるか、やり返せなかったら親か先生に相談するかなんだろうけど。

……頭が良い人のキレ方ってそういうものなのかな?(サイ○パスが考えそうな方法みたいだけど)

そういう話だけじゃなく、ミカンが大好きでその場にあったミカンを全て食べてしまったという茶目っ気たっぷりな逸話もあるんだぞ♪

あ、そうなの……(茶目っ気っていうのかなソレ?)

医学の道から憂国志士の道へ

ここから橋本左内とはどういう人物なのか、私の知る範囲、調べた範囲で少しづつ語っていきたいと思うぞ。

もっとも内容は先ほどの略歴をもう少し詳しくしたようなものだが。

あとは物まねと、小さいころのサイ〇パス的なエピソードにしかふれてないもんね。

(サイ〇パスってなんだ?)

時は天保。つまり幕末の初め頃、父が藩おかかえの医者を務める家柄からか、左内も幼少から自然と医学を学んでいた。

後に本格的な医学を習得するべく、左内は大阪におもむき※緒方洪庵(おがたこうあん)に師事することになったんだ。

時期は左内がまだ16才の時とされているが、学問に対し並ではない吸収力があって、稀に見る優秀な生徒だったという。

また20才そこそこの頃には、生活に困っている者の病もよく診る、真面目で情にあふれた青年だったようだぞ。

※江戸時代後期の名医で蘭学者。当時の流行病だった天然痘を予防するワクチンを作った日本で最初の医者といわれている。適塾(てきじゅく)という蘭学塾も開き、その塾生には左内のほか、慶応義塾大学の創立者・福沢諭吉(今の一万円札に描かれた人)が居た。

すごく優しい人だったんだね!

過激な感じの少年時代とは打って変わったみたい。

それにその若さで医者ってのもスゴいな。

しかもさ、ほかの勉強も出来た人なんだよね?

うむ、書道や漢学にも精通していたようだぞ。

さて、1852(嘉永5)年、左内が大阪から帰ってきた後は、父親の跡を継ぎ藩医となるんだが、その頃の日本には米国のペリーが黒船で来航していた。

この黒船来航のくだりは歴史教科書でも有名なところだな。

それならボクも知ってるー! ここから一気に明治時代まで進むんだよね!

激動の幕末ってやつでしょ?

そうだな、ここから明治維新までわずか15年ほどしかなかったからな。

もっとも左内の行動も、この時代に負けないほど目まぐるしかった。

福井に戻ってからわずか2年後の安政元年、左内は幅広く学びを得るため、江戸へと向かったんだ。

そして江戸では医学のみならず軍学なども学び、有志たちとも交流を持つ様にもなった。

話の腰を折っちゃうけど。

なんか、その時代の志士って江戸に行きがちだよね。

土佐の坂本龍馬や、長州の桂小五郎も、若い頃は江戸で剣術修行をしていた時期があったからな。

(夢見て上京する青年みたいだな)

左内の遊学期には学者の※佐久間象山とも交流があったというから、当人にとってもさぞ有益な時間であっただろうな。

そして左内はこれまでの学びを通して、自国や海外の情勢を知り、日本が他国からの脅威にさらされている現実を強く憂慮した。

またその知識や才能が有志たちとの交流で認められるようになり、彼らの推薦で福井藩主・松平春嶽(まつだいらしゅんがく)に仕えるようになるんだ。

※幕末の兵学者。先ほどの坂本龍馬や、無血開城を実現させた勝海舟、松下村塾で教鞭をとった長州の吉田松陰など、幕末の名だたる偉人たちがこぞって師事した凄い人。

一気に人生変わったね。

ところで左内を推薦した人らって?

さっきから有志とかいってるけど。

その人物たちは鈴木主税(すずきちから)という福井藩の重臣や、先ほどものまねの話にも出た中根雪江らだな。

そもそも彼らとの交友があったからこそ、左内は見聞を深め、国の将来をより真剣に考えるようになったんだな。

また水戸藩士の※藤田東湖(ふじたとうこ)や、あの西郷隆盛とも親交を持ったのもこのあたりだ。

※後に井伊直弼と対立する水戸藩主・徳川斉昭(とくがわなりあき)の側近として、藩政に尽力した人物。学問に優れた武士でもあり、藩校「弘道館」の設立に深く関わるなど藩学の推進を担った。また強硬な尊王派としても知られ、後の尊王攘夷思想の形成にも多大な影響を与えた。安政の大地震(1855年11月11日に江戸市中を震源として発生した震度6弱~6強もの大地震)の際に落ちてきたがれきから母親をかばい、下敷きになって死去したという逸話を持つ。

ようやくせごどん(西郷隆盛)が出てきたね。

隆盛が左内と対面した時の話だが、痩せ気味の左内の容姿を見て、大した人物ではないと最初はタカをくくっていたようだぞ(後世に伝わる隆盛のおおらかな人物像から考えて、見た目で人物までを判断するというのは少々考え難いが……)。

しかし、いざ左内と語り合う内に、その人柄や思慮深さに深く感心したという。

「自分の尊敬する先輩は藤田東湖だが、同輩なら橋本左内だ。この2人の知識や器には自分は到底及ばない」と後に語っていたほどにな。

せごどんにそこまで言わせるなんて!

左内には知識だけじゃなく、話し方にも人を惹き付ける何かがあったってことかな。

藩での活躍

左内が藩内で与えられた役職は御書院番であったという。

御書院番とは、元々幕府において将軍の警護に携わる役目だが、広い意味で主君の側近武士のようなものと言って良いだろう。

あっさりいってしまったが※元は藩医だった左内へのこの人事は、異例中の異例のことだったんだぞ。

しかもこの時、1855(安政2)年。左内はまだ22、3才の若者だった。

その若さで藩政に関わるようになったというのも末恐ろしい話だな。

※当時、藩医は通常の藩士よりも下位の扱いであったため、左内の書院番登用は、二段飛び三段跳びの大出世とされた。現代でいうとヒラの専門職や技術職から、経営陣などの役員クラスへの出世にあたる。

若くして大出世ってワケだね!

いくら優秀でも人からの推薦でそこまでなれるなんて。

よっぽど期待されてたんだね!

そうでなくてはこれほどの役は与えられないからな。

それから左内は藩学校・明道館において教師としても勤め、まもなく学監の役まで授かる。

学監とは、現在でいう教頭先生のような立場だな(もののたとえであって、現代の職位に当てはめるのは若干ムリヤリかもしれないがな)。

その若さで教頭先生って……すっげ。

現代だと、たいがいおじさんかおばさんくらいでなるもんだよね(暴言かな)。

ちなみにこの明道館では天文・物理・測量・地学など、多岐に渡る西洋学問を教えていたそうだ。

たとえ異国のものでも、良いものは自国に取り入れるという革新的な考え方を推進していたのだな。

もちろん教員でもある左内が、それらの知識も当たり前に持っていたことは想像に難くない。

それに欧米の進んだ学問を熟知するからこそ、ほかの者たちもこれらの知識を吸収できるよう尽力するというのもまた自然な話だ。

人や時代はちがうけど、異国文化を積極的に取り入れるあたりはあの※信長みたい。

その考え方はボクもぜんぜんまちがっているとは思えないんだけどな。

※ご存じ、安土桃山時代の大名・織田信長。楽市楽座で商業の自由化を促進させ、西洋文化や宣教師の受け入れなど、革新的な政治を執り行った。

左内はその利点に着目していたし、海外諸国との貿易の重要性をたびたび語っていたという。

しかしこれは何も異国の者と仲良くするというワケではなく、あくまで外国の優れた技術を取り入れ、日本をより強い国にするため、つまり富国強兵的な意味でいっていたのだな。

そういう思想を持った者を広い意味で開国派と呼んだんだ。

もっとも諸外国の武力への恐れからくる、腰の引けた開国派も居たとは思うが。

左内が外国の学問にも精通してたから、そういう風に発想出来たんだね!

すでに蒸気機関や機械工業が発達し、比較にならないほど高い技術力を持つ欧米の国々が接近していたこと。

一方、国内では未だ刀を差した武士が闊歩していた上、藩・幕府・朝廷それぞれの力関係も崩れ始め、結束もままならない不安定な情勢にあったこと。

こうした危機を知るからこその働きかけでもあっただろう。

春嶽はもともと開国には反対だったらしいが、左内の影響で外交の重要性に気付いたという。

主君の心を動かすだけの強い根拠と熱意を持っていたからこそだが、春嶽自身も※幕末の四賢侯に数えられる人物だ。

元より賢明な人物であったからこそ、考え方を変える柔軟性も持ち合わせていたといえるな。

※幕末の四賢侯→福井藩主・松平春獄(慶永)宇和島藩主・伊達宗城、土佐藩主・山内容堂、薩摩藩主・島津斉彬(後に弟の久光が引き継いだ)の四人を数えてそう呼ばれた。彼ら藩主、ひいて各藩は当時の幕政にも大きな影響力を持っていた、いわば別格のお殿様たち。

春嶽ってお殿様も立派な人なんだろうけど、まだ20代前半の左内が考えを変えさせたってのもエライこっちゃ。

でも、あれ?

左内って26才で亡くなった人なんだっけ。

ってことはそろそろ……。

安政の大獄にて

1857(安政4)年、先ほど話にも出たペリーに続き、外交官タウンゼント・ハリスが更なる外交関係を日本に迫った時期だな。

当時幕府はこうした諸外国とのやり取りに追われて切迫した状態だったんだ。

そういう情勢の中、一橋慶喜を次期将軍として立てることを持ち出す一派、一橋派が現れた。

派の筆頭は慶喜の実父で水戸藩主を務めた徳川斉昭(とくがわなりあき)とされているが、その活動には薩摩藩主・島津斉彬(しまづなりあきら)らのほか※春嶽と左内も参加することになったんだ。

※この頃の左内は江戸に赴き、主君・松平春嶽の相談役を務めるほどまでの立場になっていた。

ひょっとして権力争いってやつが発生したのかな?

そのとおりだ、一方で次期将軍を家茂にしようとする幕府大老・井伊直弼らとの対立だな。

だがこの頃の直弼の権限は多大なもので、自身の考え方にそぐわない者たちをことごとく罰したとされている。

そして結果、一橋派の力も当然のごとく弱まっていった。

これが俗にいう安政の大獄だな。

1858(安政5)年から1年ほどに渡って起こった弾圧事件とされているぞ。

それも教科書で見る有名な事件だよね。

なんか権力者が逆らう人間を次々やっつけたみたいな、わるーい事件の1つって感じ。

表向きは幕府の暴虐(ぼうぎゃく)さが目立つ出来事だな。

この大獄では直弼と対立した中心人物の1人の春嶽らが隠居させられ、その者たちに加担した左内も、江戸・伝馬町牢屋敷(てんまちょうろうやしき)に投獄されることになるんだ。

ちなみに長州藩士の吉田松陰も直弼に目を付けられたため、同じく投獄となっている。

ここで松陰が出てきたね。

その辺の人たちも反乱分子みたいなものだから当然かあ。

でもやっぱ左内も捕まっちゃったか……。

なんでも当初の刑は島流しで済む予定だったらしい(島流しもそれなりに重罪なんだが)。

が、直弼には将来自分にとって都合の悪い者になると思われたのか、刑罰が急に変えられたんだ。

え、じゃあここで……。

そうだ。

処刑されたんだ。

直弼の命令でな。

1859(安政6)年10月7日、橋本左内、26の時。

斬首と伝わっている。

やっぱりヒドイよ!

自分の都合だけで人を処刑するなんて!

だが幕府にとっても彼らは反逆者にほかならず、大義名分はあくまで直弼、ひいては幕府側にあった。

大獄では左内のほかに、およそ100名あまりの人々が処罰されてしまったんだ。

……なんか井伊直弼って自分に逆らった人を誰でも○ろす、すげー悪いやつって思えてきたよ。

なんでそんな奴が幕府のお偉いさんになれたのかぜんぜん分かんないんだけど。

コチョンどのの言いたいことは分かる。

一旦直弼については置いておくが、奇しくも左内と同時期・同場所の獄中に居た松陰も、30才で処刑されこの世を去っている。

1859(安政6)年10月27日のことだから、左内が亡くなってからほどなくしてだな。

松陰も……。

もう手が付けられないね。

意志を貫いたとはいえ、志半ばで散るとはこのこと。

それはそうと、処刑を間近にひかえた左内が牢内で遺したとされる「詩」があるんだ。

二十六年夢の如くに過ぐ 平昔を顧思すれば感滋〻多し 天祥の大節嘗て心折す 土室猶吟ず正氣の歌

苦冤洗ひ難く恨禁じ難し 俯しては則ち悲傷し仰いでは則ち吟ず 昨夜城中霜始めて隕つ 誰か知らん松柏後凋の心を

枕を欹(そばだ)てゝ愁人夜の永きを愁ふ 陰風骨を刺す柝三更 皇天應に是れ幽寂を隣むなるべし 一點(いってん)の星華牖(まど)を照らして明かなり。

滋賀貞 著『青年橋本左内』,東京武蔵野書院,昭和17. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1109712 (参照 2023-09-17)107p-108p.一部難読漢字に読み仮名をふり。旧字に変換不可だったものは常用漢字に置き換えています。

※天祥(てんしょう)→文天祥(ぶんてんしょう)とは南宋の宰相(大臣)を務めた人。役人になるための難関試験である科挙に首席で合格したいわば天才。

※正氣の歌(しょうきのうた)→天祥が敵国につかまった際、牢屋の中で作った自国への忠義心を表した詩のこと。左内は天祥が国へと抱くその忠義心に感服していたようで、左内自身もこの時天祥と同じような思いにかられていたと思われる。

まるで意味分かんないし。

筆者が中途半端にルビふってるけど、それでもほかの漢字が難しくて読めないよ!

カエデが分かりやすく解説してよ。

昔の人間が書いた文とはそういうものなんだが。

だが、確かにこのままでは意図が伝わりづらいな。

よって出来るだけ分かりやすいように訳したものが次のものになるぞ。

自分が生きた26年は夢のようにあっという間に過ぎたし、昔を思い出すと様々なことを考えさせられる。以前から文天祥が抱く国への忠義心に感銘を受けていた、自分も天祥にならいこの牢中で正気の歌を読もうか。

無実を晴らすことが出来ず、罰せられるのが非常に無念で心残りである。

昨夜、初霜が降った時に思った。一体誰が分かるだろうか、困難に遭遇した時こそ人の真価が問われるということに。

横になりながら夜が長いことをしんみり考えていると、ふと寒気を感じるほど冷たい風が通りぬけ、夜更けになったことを実感させる。

きっと空は静かで寂しい牢内を哀れみ、一つ星の輝きで中を優しく照らしてくれていることだろう。

この訳についてはどこぞの正式な現代語訳をそのまま参考にしたワケではない(というか探せなかっただけなんだが)。

言葉の意味を調べつつ「大体こういうことを言っているんだろう」という風に、筆者どのが若干脚色して訳した程度のものにすぎない。

つまり私訳というやつで、誤りがあるかもしれないが許して欲しい。

もっとも死を待つのみとなっていた左内がいかなる心境だったか、まがりなりにも伝わると思うのだが。

超訳ってやつ?

まあ大きなまちがいさえなかったら、こんな風な訳だと分かりやすいけどね。

でももうすぐ死ぬっていうことを本人が分かっているからなのか、なんか寂しい詩だね。

どことなくだが穏やかな面持ちの詩にも感じるな。

うまく言い表せないが、尊敬する人物のまねをして詩を読み、無念でたまらない心持ちを落ち着かせているような。

そういう風に私は思っているぞ。

左内を偲ぶ松陰

左内と松陰が同時期に同じ伝馬町牢屋敷に入獄していたことは先ほどもいったな。

ただし獄舎がちがうゆえに、互いに面識はなかったものの、左内が処刑されたのを知った松陰は悲しみ、嘆息したという。

後に遺著となった留魂録(りゅうこんろく)の中でも、ぜひ左内と議論し合いたかったと記していたそうだ。

会ったことないのに悲しんでいたって、ちょっと不思議だね。

ウワサだけでも聞いていたのかな。

なんでも、牢内で松陰、左内それぞれと一時同居した勝野保三郎(かつのやすさぶろう)なる人物が、左内が語ったことを松陰に聞かせたらしい。

その話から左内の学問に対しての考え方が、自分と強く共通していることを知ったようだ。

たとえ会わずとも親しみのような感情が、左内に対してわいたのかもしれないな。

なんか感動しちゃったよ。

もし左内も松陰も処刑されないでいたらどうなっていたのかなあ?

あくまで想像だが左内も松陰も国に大きな影響を与える人物になっていただろうか。

日本を列強諸国に負けない国にしようという志が高く、見識や学問に秀でていることを周囲も理解していた両名だからこそ、とりわけ政治分野での要職に就き力を発揮していたかもな。

あるいは元の教育者として生き、誰も想像が付かないような、あらたな学問を見出すことすらあり得そうだが。

先生として生きていくんなら、松陰なら松下村大学とか左内なら明道館大学とか作りそうだね!

そうだな、あるいはそうなっていたかもしれないな。

もしそうなら偉大な教育者としての逸話もほかに生まれただろうか。

そうなってたら歴史もぜんぜんちがったよね、きっと。

ああ、そうだな。

(しかし松陰は老中の※間部詮勝(まなべあきかつ)暗殺を企てていたという話から、命のやり取りもいとわない過激さも持ち合わせていたと聞く)

(存命だったとしても、その後、松陰がどのような活動を行い、その影響がどのようなものになるかは別な話となるだろうが……この考えは私の胸にしまっておこう)

※幕末の大名で鯖江藩七代目当主。奏者番や京都所司代など幕府の要職を歴任し、30代後半(37歳頃とされる)で老中に就任したハイキャリアな人物。一時は老中を退き、国元で藩政を行っていたが、大老・井伊直弼の推挙で老中へと復帰。安政の大獄では直弼とともに処断に関与したとされるが、のちに意見が対立し、再び老中を罷免された。ちなみに、強硬派の井伊が「赤鬼」と恐れられたのに対し、詮勝は「間部の青鬼」と呼ばれることもあったという(いずれも当時の風刺的な異名と思われる)

〇プチコラム→江戸時代の幕府官職の就任は、年功序列や家柄の影響が強く、とくに老中(とくに筆頭老中クラス)は、多くの場合40代後半〜50代以降での就任が一般的だった(ただし時代によって傾向は異なる)。なお間部詮勝も充分若くしての老中就任だが、詮勝の就任前すでに、20代前半(25歳頃)という異例の若さで老中首座に就任した、備後国福山藩第7代藩主・阿部正弘(あべ まさひろ)がいる。彼も開国交渉の主導者として、ペリー来航時の対応や安政改革に深く関わった幕閣の一人だった。

お墓は公園内に

左内とその両親が眠る墓は、現在の福井県福井市左内町にある左内公園内に置かれているんだ。

当初左内の亡骸は最後の地である江戸に埋葬されていたが、後にかつての主君・春嶽によって故郷の福井へと移され、お家の菩提寺である善慶寺に改葬されたという。

春嶽自身は安政の大獄においての処分は隠居で済んでいたものの、一方で信頼する家来だった左内の方が処刑されたことには、さぞ、胸を痛めていたことだろう。

よって左内の亡骸を故郷に戻し、手厚く葬ろうと尽力したのは当然のことだったんだな。

お墓が公園の中にあるってのも、のどかだよね。

激しい人生を送った左内が静かに眠る場所としては、すごく良い環境なのかも。

それに福井県は左内の出身地だし、まさしくゆかりの地って感じだね!

しかも左内町と左内公園ってやっぱ本人の名前からとったのかな。

偉人ゆかりの地名が付いたところはほかにもあるし、以外にはあり得ないだろうな。

だよね。

左内のやったことや考え方とかも、残った人たちがきっと語り継いていったんだろうね。

だからこそ偉人としても名が残っているんだ。

当の本人が後の日本を見ることが出来なかったことは惜しまれるが、諸外国との国交によって文明開化がはじまり、急速に近代化の道を歩むことになった。

ひとまずは左内が望んでいた一つの形になったのではないだろうか。

番外・起きるべくして起きた桜田門外の変

ちょっと話戻しちゃうけど、幕府って勝手に外国と条約結んじゃったんだよね?

日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)だっけ?(名前長っげーよね)

さっきのハリスが日本に迫った条約ってやつ。

本来はそういう重要なことには朝廷の許しも必要なはずがな。

職権乱用どころか、時の帝・孝明天皇を軽視した越権行為といっても良い。

しかも条約内容は米国側の都合が優先されたものばかりで、日本が不利益をこうむるいわゆる不平等条約というものだ。

ともあれペリーが迫った日米和親条約と、ハリスとの修好通商条約の締結によって200年続いた鎖国がついに終わりを向かえたということだな。

確か鎖国って※徳川家光の時代に始まったことだよね?

200年くらい続いたんだっけ。

いっちゃなんだけど、直弼たちがそれを終わらせたような感じだよね?

※徳川幕府の三代将軍、ここではシンプルに参勤交代や鎖国を開始した人物とする

そうなったのは直弼というよりも、幕府の総意によるものと見るべきだろう。

もっとも直弼も開国派とされていたし、異国の人間を敵とし、国を憂う考えを持つ攘夷派の志士たちから見ても、その存在は疎ましかったはずだ。

幕府独断での条約締結に朝廷側を激怒させ、一橋派・志士たちへの弾圧など、これを許すまじと思った者は内外問わず多かったにちがいない。

恨みを買っちゃったってことだね。

その結果、一橋派の水戸藩・薩摩藩の藩士によって暗殺されてしまうんだ。

直弼が44才の時だ。

これが俗にいう桜田門外の変(さくらだもんがいのへん)と呼ばれる事件で、1860(安政7)年3月24日に起きたことだな。

……ちょっと気になった部分があるんだけど。

なんだ?

さっき左内も開国派って言ったよね?

大獄の時の話に戻っちゃうけど、同じ開国派の直弼が左内を処刑するって変なことじゃない?

良いところに気が付いたな。

しかし根底の考え方が同じとはいえ、立場もちがうし、味方同士とは限らないだろう。

むしろ左内とは次期将軍擁立の件で対立していたから、単に将来の危険分子と見なして処罰を下したといえる。

しかも左内らは直弼を失脚させる策も練っていたらしいから、この企みがバレていた可能性もあるな。

将軍推しで対立したことより、直弼に対してクーデターを企んでたっていう今の話が処刑の決定打って感じにも思えるなあ。

要するに直弼って自分にとって少しでも邪魔な人を許さない人なのかな。

そのままだとワンマン上司みたいで、ロクな人じゃないって感じだけど……。

だが歴史には裏表がある、直弼が左内や松陰を処罰したのは当人たちの影響力を認めたからこそともいえる。

それに政(まつりごと)においては※小田原評定(おだわらひょうじょう)のように、議論ばかりが長引いて、一向に物事が進まないことも起き得るだろう。

少しの決定遅れが国全体に多大な影響を及ぼしかねない国勢だったのだし、ならばこそ即決の能力が直弼にはあったという見方も出来るな。

※相談事が延々と長引き、いつまでも答えが出ないことの例え。安土桃山時代の頃、小田原城主・北条氏直が自国へ攻め込んでくる豊臣秀吉と和解するために家臣たちと案を巡らせたものの、結局答えが出ないまま国を滅ぼされてしまったことが由来。考えを巡らせることは良いが、それが長すぎても良くないことを表した教訓のような言葉。

そっか。

そういわれて見ると、人物像がまた少しちがってくるね。

また別説では直弼は当初から条約締結の件は天皇への説明と許しを請うべきとほかの幕閣、つまり幕府の首脳陣に訴えかけていたという話もあるんだぞ。

天皇の勅許を得るまでは、締結を引き延ばすように指示していたともいわれているな。

結果、ほかの幕閣に押し切られる形で条約は結ばれてしまうが、この話から直弼自身は比較的穏便に事を運ぼうとしていたのがうかがえるんだ。

そうなの?

それだとなんか賢明で慎重な人にも思えてくるなあ。

さっきの大獄の話だけなら、ただ強引で悪い人ってイメージで終わっちゃうもんね。

ほかにもあまり知られていない様な良き面が、井伊直弼という人物にはあるのかもな(その話はまた別な機会ということにしよう)。

余談だが、先ほどの桜田門とは江戸城に設けられていた城門のことで、正確には外桜田門と呼ばれる※二重構造の門になっているんだ。

外とあるから内桜田門もあるワケだが、内桜田門は本丸に近い場所にあり、直弼暗殺事件が起きたのはそちらではなく、外桜田門の門外近くとされている。

大正時代に起きた大地震により破損したものの、その後復元されて、今では国の重要文化財になっているようだぞ。

※外側の高麗門(こうらいもん)内側の渡櫓門(わたりやぐらもん)の二重構造、寛永年間(1624年~1644年)に江戸城・西の丸(現在の皇居中心部)防備目的で作られたため、防御性も高く相当大きかったもよう(320坪相当)。

わずか15才で名著を書く

(ここからさらに長いが、今後別の読み物として分ける予定で、とりあえずひとまとめにしたものの、本当にえらく長い文になったと筆者どのが反省しているのは黙っておこう)

これも左内を語る上で外せない話だが、15才の頃に啓発録という本を書いているんだ。

こと偉人と呼ばれる者は名言を残すが、啓発録は左内による名言集といって良い。

現代でも、これを教訓本として愛読する者が後を絶たないようだ。

ちょっと聞いて良い?

んあ?

なんだ?

左内ってさ、その本を15才で書いたんだよね?

えっと、現代でいうと、まだ中3か高1くらいの時に本書いてんの?

そんな意識高いこともやってたんだ。

そう伝わっているな。

そもそも啓発録とは左内が先人に習って自身が理想とする生き方や、主君に対しての義の精神や武士としての心構えなどが書かれたものなんだ。

頭が良い上、精神的にもえらく成熟してるよね。

ってか難しそうな本~。

15なんて筆者の場合、盗んだバイクで走りだすような大胆なこともしないし、なんなら将来のことなんて何にも考えず、鼻たらしてピコピコとゲームばっかりやってた時期だよ。

反対に左内は自分の生き方に対してだけじゃなく、実は子供の頃から国のことまで考えて本書いてたんだ……。

えらいちがいだな。

なにぶん武士の時代に書かれたものだし、現代で生きる者にとって左内の苛烈な考え方にはムリを感じるかもしれない。

とはいえ、幼いころから先の人生について、左内はすでに志高く生きていたことがこの本で分かるんだぞ。

ちなみに本人が書いたとされる文は、当然ながら昔の字がほとんどで、旧字にある程度明るく無ければ読むのは難しいだろう。

もし啓発録に興味を持ち、読みたいという場合は現代語に訳された文や、本を探すと良いな。

昔の人が書いた文ってそのままだとまず読めないもんね。

前置きが長くなったゆえ、そろそろ話を進めるが、左内は啓発録に五訓という五つの有名な言葉を残している。

その内一つには「稚心(ちしん)を去る」というものがあるんだ。

意味は分かるか?

ニュアンスで言って良い?

「自分に甘えんな」ってことじゃない?

ざっくりではあるが、まあそういうことだな。

大昔、源平の合戦が行われていた時代では12・3の年頃、男子であればすでに親元を離れ、合戦に参加していた者も多かった。

まだ幼い子供といえる年齢から、そうした環境で生きるのが当たり前だった当時を考えると、安全なところでぬくぬくと生きる人間に大事を成すことは到底出来ないということだな。

よって左内も幼心を捨て、その生き方にならい、武士の心構えの第一歩とすると語っているんだ。

それを15で主張したスゴさね。

なかなか真似できないことだと思うけど。

子供どころか、大人ですらそういう高尚さを持って生きることは簡単ではないのだ。

とかく現代では、経済的に自立することがやっとという者も少なくない。

だからこそだと思うが、早々に独立心を養い、左内の言葉を教訓に生きることも一つの心構えといっても良いだろう。

しかし物事が上手く行くためには運や人の縁といった要素も絡んでくるし、志一つで生きていけるほど甘くはないのが現実だ。

もっとも大事を成すどころか、私だって今日食べていくのがやっとなのだからな。

言うな。

あの時も食いぶちまで届かず、野山で魚や山菜を取り、何とか今日を生きているんだからな。

何ならほぼ日常的にそんな生活をしているが。

(ある意味、しっかり自活は出来ているよね)

ほか4つの言葉

啓発録に書かれたもので「稚心を去る」以外の4つの言葉と、そのおおなかな解説ものせておこう。

これらも武士として生きるための観点から書かれたものだが、立派な人間となるためという視点で見ても当てはまることが多いと思うぞ。

どれも満たせるような生き方が出来れば、そりゃ立派な人間になるだろうね。

ってかこんなことをまだ少年の時に考えてたってのがまだ信じられないよ……。

気を振う

何事も人に劣ることを恥として常に緊張感を持つべきとしている。

負けん気を起こせということだな。

スポーツ選手とかに、こういう考え方の人多そうだね。

そうだな、負けず嫌いだからこそああいった分野で活躍出来るんだろう。

反対に、気を振るわないふがいない者についてもふれているぞ。

ふがいないってダメダメってこと?

たとえば武芸の修練を怠り、欲に走って金・地位・女ばかりを求めるような武士のことだ。

と、いうよりそれはもはや武士とは呼べないと思うが、左内はそういう中身がない肩書だけの存在に町民たちが頭を下げている現実を憂いていたんだ。

反対に、気を振るった誠の武士とは、文武の修練をたゆまず行い、忠義心を持って主のご恩に報いるべき存在だといっている。

それは分かる気がする。

立派な武士っていったら、文武両道でみんなから尊敬されて、ちゃんと主に尽くす人じゃないとダメだよね。

もう1つ興味深いのは、ここでの左内は実際にふがいない武士たちを見てきたように嘆き語っているところが多い。

当時の武士はたとえるなら雷の音に恐れ、犬の吠える声を聞いても後ずさりをするような者らに成り果てたとまで言っているからな。

かつての戦国での武士は勇ましく戦う者が多かったが、左内の周囲には刀を差しているだけの名ばかり武士が多かったのだろう。

おかげでボクも左内のことちょぴっと分かってきたから、だらしないヘッポコ武士のことをボロクソ言いたくなるってのもうなずけるよ。

でも戦がない世の中で、武士も平和ボケしたっていえばそれまでなのかも。

さもあらんことだがな。

しかし、ここでの左内はそれらの者と比較して、本田忠勝や井伊直正など、かの徳川家康公配下の猛将たちの名を挙げている。

もっともコチョンどののいうように、太平の世ではかつての合戦のようなことは行われていないし、それらのように勇猛な武士はもう現れないだろうと、どこか悲観的であきらめているようにも思えるな。

いやいや※ホンダムとか直正とかガチの人たちと比べてもダメでしょ。

※カプコン発売のアクションゲーム・戦国BASARAでにおいての本田忠勝の愛称。ロボットそのもののようないでたちや立ちふるまい(彼特有の効果音・出陣時の様子)からあの超有名なモ○ル○ーツをもじった名で呼ばれるようになったと思われる。ご本人は徳川家康に仕えた忠臣の1人であり、戦国きっての猛将として名前が挙がることも少なくない。

志を立てる

志とはしっかり道を定めるということだな。

言わずとも分かるだろうが、道とは物理的な「歩くための道」のことではなく、生き方そのものを指している。

そしてその道をしっかり定めたなら、時間を無駄にせず、努力を惜しまず、脇目も振らず突き進んで生きるべきだとな。

ちなみにこの啓発録では「志とは心がおもむく方向を意味し、自分の心が向っていく点について言ったもの」という感じで書かれたフシがあるが、要するに自らの生きるべき道を決めて進むというとらえ方で良いだろう。

なんか当たり前のこと言ってない?

要するに「夢に向かって進め!」ってことだよね?

またまたざっくりとした感じだが、そういうことで良いだろう。

だが左内は志というものについてさらに突き詰めて書いているし、志を旅そのものになぞらえて語っている部分もあるな。

それは江戸から出発して、越前・近江へとたどりつくように、旅を続けるうちに足腰が弱い者でも、いつかは自分の目的地へと到達できるという風に例えられているんだ。

また最初は才能を持たない者でも、自分が目標とする生き方にふさわしくない面を取り去って生きようとすれば、いつかは知恵を持つ者や勇猛な者にもなれるともな。

……あきらめないで頑張れってことだよね?

さっきから話半分で聞いていないか?

うん、内容がこってりすぎて。

どれも要約すれば当たり前のこといってる気がするし。

これらを実行することこそが、難しいのだがな。

もっとも筆者どのもこの書を読み、左内のあまりに完璧に生きようとするその姿勢には少々引いたらしいが。

だがここで終わっては中途半端になるゆえ、このまま続けさせてもらうぞ。

お菓子食べながら聞いていい?(モグモグ)

っていうか、もう食べているだろうに。

まあ良い、続けるぞ。

左内は高い志を持ちはじめるきっかけについても、ちゃんと書いているんだ。

そしてそれは全部で4つある。

そういう具体例が欲しかったよ(モグモグ)。

で、その4つって?

読書による発見に心が動いた時。

師や友との会話や勉強にて、それらの影響を受けた時。

何かしらの苦難が立ちふさがった時。

精神が奮い立ち、ひたすら努力しようと思った時。

私なりに並べたが、おおむねこういった感じだ。

どの言葉もやる気を起こすきっかけになると思えないか?

うん、なるなる(モグモグ)。

(あきらめるな、私)

いずれにしろ志を立てても、達成が出来なければ意味がないというものだ。

しかし、まず志を立てるための近道は何か。

手段の1つとして、賢い人間が残した書物や、様々な歴史本から自分が強く刺激を受けた言葉や文を紙などに書いて「壁に貼ったり」「扇子などに書き記しておいたり」などしておくのが良いとしている。

あ、それはさらに具体的で分かりやすい方法だね!

ってか左内もそういう分かりやすいことをしてたんだね?

だがな、そうした言葉を日夜朝昼問わずながめて反省しながら、自分に足りない面を改善することが肝要だとしているぞ。

またそうしていく過程で、自分の成長を実感するのを楽しむことも大切だともな。

そしてやはり、学問をせずして志を達成することは出来ないと結んでいる。

結局勉強重視なあたりはやっぱ彼らしいね。

だな。

その学問に対しての考え方というのは次でだな。

えーっ!

まだ続くの?

もう半分だ。

それにこの志についての部分は、中でもより重要だと思ったからな。

ほかはここまで長くしないからあと少しガマンしてくれ。

学に勉める

ここでいう学問とは、自分より優れた人間の善い行いを真似することだと書かれているな。

たとえば忠義に厚く孝行心がある者の行動や考え方を観察して、ただちにそれに習うようにと。

詩文を書いたり書物を読んだりする一般的な学問は、あくまで二の次だということも書かれている。

ふーん、一見読み書きしてお勉強することの方が大切だと思っちゃうよね。

よく分からなかったんだけど、立派な人の良い行動や考え方を真似ろってこと?

今回の左内についての読み物も最初モノマネの話からスタートしたから、真似をするってあたりがなんか繋がってきたね。

そうだ、そもそも学ぶは真似ぶ(まねぶ)という言葉が由来とされているからな。

ここで書かれている重要なことは、優れた人間の善行を自分も習うという心掛けをふまえた上で、腰をすえて長い時間努力して知識を吸収するべきだという。

またここでの「勉」とは根気よく続けるため困難さに耐えるための、いわば忍耐力の養成のこととしている。

それと楽をするため勉学を短期間で終わらせようとしてはダメで、それだとうわべの知識しか身に付かず手柄や利益だけ追い求めたり、思いあがったりする人間になってしまうことについても書かれているな。

うっわー現代っ子のボクにはとてもムリな考え方だな。

わき目ふっちゃうよ!

それに今は色んな情報がネット1つで調べられるし、便利なツールだってたくさんあるから勉強するにもそういうの使うよね(何ならもう対話式のAIだってあるし)。

短い時間で楽に頭に入る方法があるならそれが正解だと思うんだけどなあ。

時代の流れだし悪いとまでは言わない。

しかし当時はそういう便利なものはなかったし、さっきも言ったがこれは心掛けの問題だ。

それに学習の手段がちがうだけで、本を読むのもネットを使って調べるのも同じことで、いずれも理解が進まない程度の時間のかけ方ではダメだということだろう。

また中途半端な勉強しかしていないのに自分は知識豊富なんだとカンちがいをした時の対策として、良き友人を選び影響を与えてもらうべきなんだな。

その肝心の友人の選び方というのは次で触れるぞ。

交友を択ぶ

同じ出身・学校それに同世代の友を大切にするのは当たり前だが、その中でも自分にとって損をする相手か得をする相手かきちんと判断して付き合うべきだとしている。

とりわけ遊び友達のような者はいざ自分を救ってくれるほどの者ではないともいっているな。

お友達はよく選べってことでしょ。

でも遊んだりご飯食べに行ったりする関係も大事だと思うんだけどなあ。

必要最低限の付き合いであれば問題ないだろうが、遊ぶ程度の関係ならその相手とはあまり深く付き合わず、自分自身を見失うなということだ。

一方で自分に良い影響を与えてくれる友人は、こちらから進み出て付き合うようにするべきだとしている。

でも具体的にどうすればいいのさ?

その基準も書かれているが、平等で正しく勇気がある者・温厚で誠実な者・元気があって決断力がある者・頭が良く明るい性格の者・懐が深く良悪それぞれの人間とも分けへだてなく付き合える者。

これらの友と付き合うのが良いとしているぞ。

でもさ、そんな「人が出来ている」タイプって今時そうそう居るもんかね?

確かに、いつの時代も冷たく歪んだ気性の者は少なくないし、本来そうでなくとも日々の生活に追われ、他者へ心配りをする余裕すら無くなっている者も居るだろう。

だが皆がそうだとは言い切れないし、たまに居るだろう?

見せかけではない朗らかさと優しさを持ち、どことなく惹き付けられるような人間が。

そういう者が居たら、積極的に交流を持てということだ。

ふーん、じゃあ縁があれば、そういう人との関係は大切にした方が良いんだね。

そうだな(そうは言ったものの、やはり現代では珍しい類の人間ではあるのだがな)。

ちなみに先ほどの良悪それぞれの人間と、分けへだてなく付き合える人物とは、少々欠点があるような人間とも普通に接することが出来る器の大きい者のことだ。

文字通り悪人を許せということではないから、そこはかんちがいしないように。

自分自身へのメッセージ

ここまでが啓発録の内容をかみ砕いたものだったが、どうだ?

……すごくよく分かったよ!

ウソついてるだろう?

適当に返事しているのが分かるぞ。

まあ、私も書かれた内容のどこを抜き出そうか四苦八苦したが(本来はもっと事細かに書かれている本だしな)。

ごめん! やっぱあんまり分かってない!

大体ストイックすぎるんだもん。

この本に書かれてることってさ、妥協することも気を抜くことも一切ダメみたいなこと言ってるじゃん。

そんな生き方してたら肩こっちゃうよ。

無理もないし、そちらの言うことにも一理ある。

私とて左内のように高い志は持っていない。

まして天下国家の役に立とうなど大それたことも考えていないし、そもそもそれは忍びとしての生き方ではないからな。

それに、これはあくまで左内が自分自身を奮起させるために書いたものでもあって、ほかの者にまでこうしろと強要するものではないと思うがな。

それなら良いんだけど、やっぱりまだ15才の人が考えることじゃないよね。

だが、啓発録の最後に書かれた所感を読むと、とらえ方が少しちがってくると思うぞ。

この時期の左内はむしろ自分の至らなさやふがいなさを強く感じ、寝る時などは涙したと語っているんだ。

本人の志が高いというのは事実だが、一方で立派な人物にならなければという重圧で泣いていたあたり、繊細な少年らしさも持っていたようにも感じられるのだがな。

ありゃ、意外と繊細なところもあったんだね。

これも最後の方まで読まないと気付きづらいのだが、ゆくゆくは医者ではなく武士として国の役に立ちたいと思っていたようだぞ(後々藩政に参加することになるのだから目標は叶ったのだな)。

ともあれ、啓発録とは自己啓発のための文であるとともに、至らない自分への激励の手紙でもあったと私は考えている。

将来の自分あてに書いたものにも思えるね。

今でいうと学生時代、ノートとかに熱いメッセージ書いてたりしてさ!

もし左内が書いた文を後から読んで「キャーはずかしい!」ってなってたら、面白いけどね。

なっていたらしいぞ。

あ、マジで?

啓発録を書いた10年後の話だが、本箱に置かれていたのを読み返し、当時は浅はかなものを書いたと反省していたらしい。

それこそ、学生時代に書いたポエム的なものを見付けちゃったって感じ?

いや、むしろ世の中に対しての反抗心や、やる気の熱量は昔の方が上だったかもしれないと言っているな。

その後清書してほかの者に読ませ、参考にさせたともしている。

そこがすごいとこだなあ。

普通さ、自分が物心付いた時に情熱に任せて書いた文なんて、人に見せたくないもんね!

左内は啓発録をふたたび読み返す機会があったとして、その時こそ恥ずかしい文だと思わなければ幸福だと語っている。

しかし、この時点で左内はすでに24・5才。

それからまもなく世を去っているのだから、これを読み返すことはついに叶わなかったということだ。

そう考えると、その生涯はあまりに目まぐるしく、晩年はまさしく夢のように過ぎ去っていったのだな。

それ聞くと、一気に切なくなるね……。

ホントはこういうのって隅から隅まで読んで、ちゃんと理解しないとダメな本なんだろうけどさ。

でも部分的にでも意味はちょびっと分かったから、身がしまる思いになるよね(ボクはお菓子食べながら聞いてたけど)。

その言葉を本人に聞かせたいものだ。

後世の者がそう思うことで、志を持つきっかけとなったなら、左内も本望かもしれないな。

見た目は……

余談だが、左内の外見についても触れておこう。

なんでも実物はやせていて色白、優し気な雰囲気を持つ婦人の様だったという。

ガリ勉な人ってあまり食べて無さそうで、確かにやせっぽちなイメージあるけど、婦人って女っぽかったってこと?

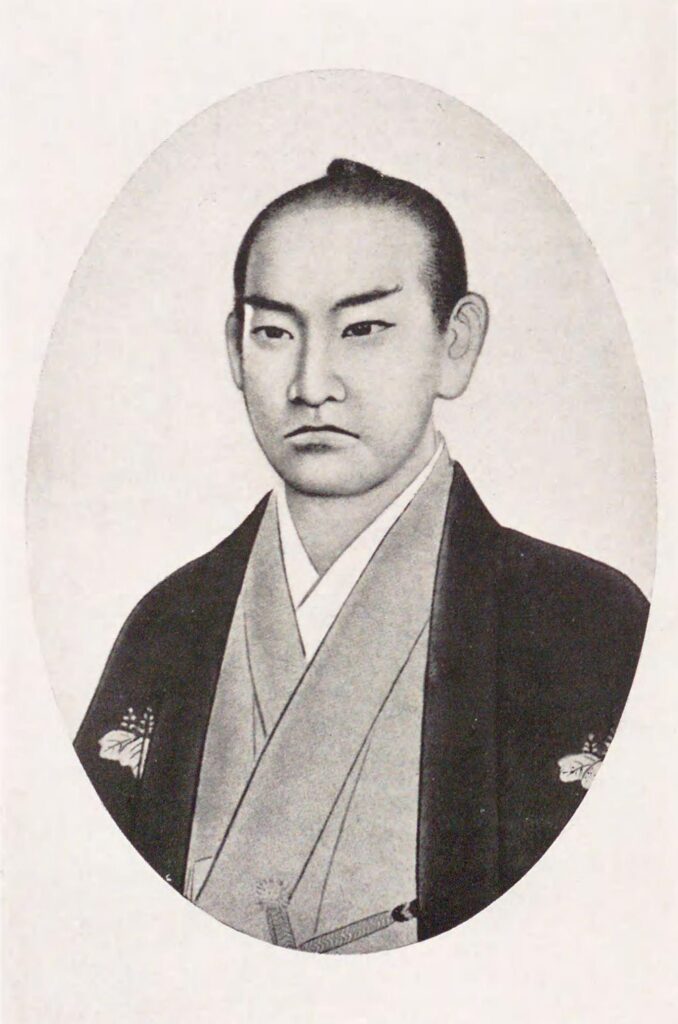

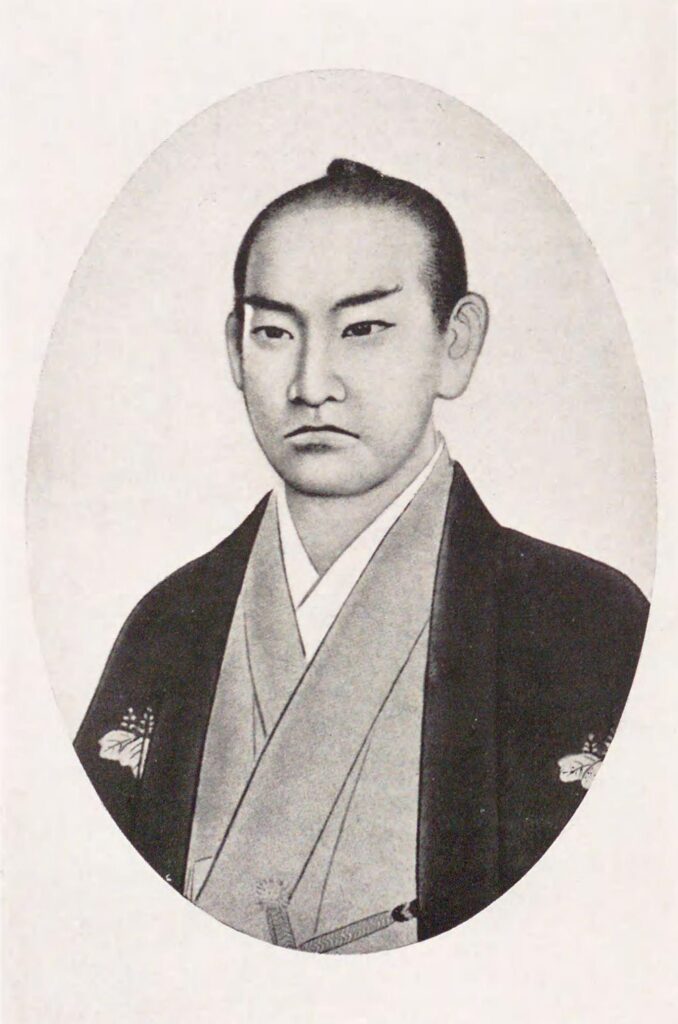

てか最初の方に肖像画なかったっけ?

ん? もっかい見るか?

女っぽくはないよね。

むしろさすが志士っていう凛とした感じだけど(見た目がホントにこうだとして、モノマネとかするキャラだってのはマジ意外だな)。

実際に面識のある人物の話だと、先ほどのように伝わっているんだが、果たして……というところだな。

ちなみにこの肖像画は明治から昭和初期までを生きた島田墨仙(しまだぼくせん)という画家が描いたものだ。

もっとも墨仙がこれを描いたのはすでに左内が亡くなって数十年後だというし、左内の存命中には墨仙も産まれていなかった。

要するに実物を見て描いてはいないということだな。

じゃあまた別な人が描いた絵を参考にしたか、もしくは人づてや本で見聞きした左内の外見とか性格を想像しつつ描いたんだろうね。

それともちょっと盛って描いてたりする?

墨仙は左内を尊敬していたというから、脳内で美化して描くというのもあり得そうだが。

確かにこの肖像画を見るに婦人のようだというにはムリがあるが、優し気というところは当てはまっていると思うぞ。

それに威厳があってそれこそ凛としていたともいわれている。

その話だけでも左内の外見を想像させる手助けにはなっていると思うぞ。

まとめ

①幕末の志士・橋本左内は、幼少から勉学に精通した秀才、その一方で交友があった西郷隆盛や、中根雪江といった偉人たちのものまねをして楽しんだという遊び心も持っていた

②啓発録という本を15才の時に書いており「稚心を去れ」のほか五訓の啓発文を心掛けとして記している。

③後に医者の身分から福井藩の書院番として藩主・松平春嶽に仕え、次期将軍に一橋慶喜を(のちの徳川慶喜)を推す政治活動を春嶽と共に行っていた最中、反対派閥の幕府大老・井伊直弼により、吉田松陰と同時期に安政の大獄で処刑される。

すごく頭良いのに、モノマネとかして楽しむ幕末の志士って、左内以外に居ないと思うな。

でも若いうちに死んじゃったのはホント残念だね。

もし生きてたら、国のためになるようなすごいことが出来そうな人だったのに。

賢い上に、幕政にまで影響を及ぼしかねない人間が目立って行動したのだから、死の危険ととなり合わせなのは仕方ないことだろう。

もっとも啓発録を書いた15の時、戦国の世で若者が父母に別れを告げ、初陣で手柄をあげたということを教訓にするような人物だ。

その頃から死もいとわない覚悟を持って生きていたにちがいない。

ボクにはそんなのムリだな。

基本のどかにのびのび生きていたいもんね。

それと、左内を称賛していた西郷隆盛についてだが※西南戦争での死の間際まで、左内からもらった手紙を大切に持っていたそうだ。

友情からかそれとも尊敬からか、あるいは両方だったか。

そもそも面識すらない吉田松陰に、死ぬ前に語り合いたかったとまで評されたんだ。

左内はこれらの人物たちにとって、一目も二目も置かれる存在だったのだろうな。

※1877(明治10)年2月15日に起こった西郷隆盛率いる薩摩軍と新政府軍との戦い。およそ半年以上続いた大規模な内乱で軍・民間とわず多数の犠牲者を出した。結果は政府軍が勝利し、隆盛は銃弾での負傷後、自決した。国内最後の内戦でもあり、終結と同時に武士の時代も終わりを迎えた。

偉人の中の偉人って感じだね。

ボクは左内みたいにストイックで、早熟な考え方はとても持てないから、やっぱりのんびりゲームでもして、美味しいもの食べて悠々と生きていきたいな。

……そういや少しお腹空いてきたな。

のども乾いたし。

ミカンでも食べるか?

農家から余ったのをもらったが、沢山あるぞ。

100個くらい。

食べるけど、ボクは左内ほどミカン好きじゃないからね。

あ、ちなみにホントの猫ちゃんは柑橘系キライな子多いからね。

実はともかく皮は食べさせるのも触らせるのもダメだよ。

含まれるリモネンって成分が猫ちゃんの身体に良くないんだ。

大切なことだな。

おお、しかも左内がモノマネを得意とした猫と、左内の好物だったミカンとで奇しくも話がつながったじゃないか。

オチのムリヤリ感ハンパない!

了。

参考資料

山田秋甫 編『橋本左内言行録』,橋本左内言行録刊行会,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1177889 (参照 2023-09-06)

滋賀貞 著『青年橋本左内』,東京武蔵野書院,昭和17. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1109712 (参照 2023-09-18)

橋本左内 (景岳) 著『啓発録』,金原喜一,明30.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/755258 (参照 2023-09-17)。

コメント