コチョンどのは参勤交代というものを知っているか?

全国の大名さんたちが、江戸に出張(しゅっちょう)に行くやつだっけ?

やや端的だが、正解だ。

では参勤交代につきもの、大名行列について知っていることは何かあるか?

なんでもいいぞ。

行列が通ったら、町の人は通り過ぎるまで土下座して待たなきゃない!

時代劇でもよく見るよね!

典型的な印象だな。

だが、それもあくまで1つの見方で行列を組む側にも色々と苦労があるんだぞ。

たとえば費用の問題とか、行程だとか様々にな。

まずは大名行列そのものの話にも少々ふれていくとしようか。

大名行列とは

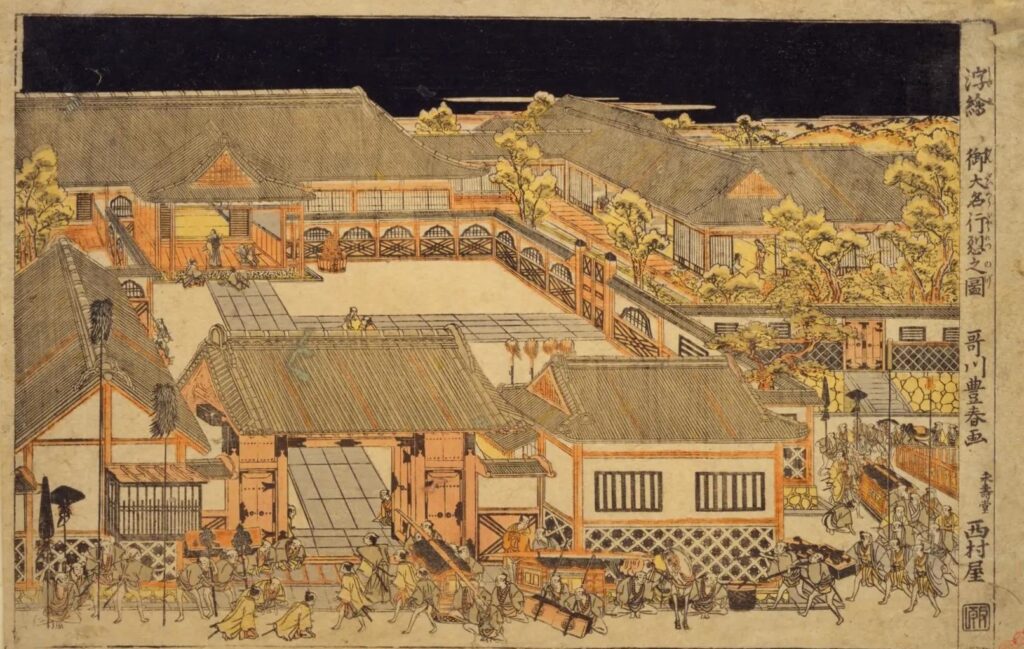

江戸時代、各藩の大名が一年ごとの参勤交代で江戸へ向かうため、旅支度をした行列のこと。

駕籠に乗ったお殿様(大名)・付き従う武士・荷物持ちの家来たちがズラッと長い隊列を組む様子が、イメージしやすい。

行列の人数だが、小藩であれば数十人から数百人規模、大きい藩であれば2千~3千人、かの加賀百万石の加賀藩であれば4千人以上という風に、諸藩によって大小の差があったもよう。

本来の目的である参勤交代に付帯する大行事だが、行列を立派にすることで諸藩による自分たちの力(国力)を見せる意味も兼ねた、いわばデモンストレーションなイベントでもあったようである。

様式(ルール)的なもの

大名の※石高や家柄などに応じ、行列の形式や規模が定められていたんだ。

それに参勤交代で通るおもな街道(五街道)は、ほぼ幕府の管理だったし、大名行列にかかる人馬の手配には伝馬手形(通行手形の一種)も必要だった。

具体的な経路の詳細は、各藩が事情に応じて選ぶことも出来たというが、これもどの程度まで許可されたものか……といったところだな。

※「石高(こくだか)」は、その土地でどれくらい米が収穫できるかを基準とした指標のひとつで、目安としては、江戸時代の成人男性が1年間に食べる米の量とされていた。

量でいえば約180リットル、重さで約150キログラム。米俵で換算すると2.5俵分(1俵はおよそ60kg)と、かなりの重量になる。

ただし、こうした話の時は藩の経済力や国力の目安と考えた方が分かりやすい。(現代で「年棒5億円」と聞いた時、金額のリアリティよりも「とにかくスゴい」という印象が先に立つのと似たようなもの)

一応大名さんたち側にも決まりごとってあったんだね。

そりゃ町人だけかしこまって終わりなんてなんか不平等だし。

それに行列の行程では先々の人馬の手配のほか、泊まる場所もあらかじめ確保しておく必要がある。

これを先触(さきぶれ)というんだ。

ほかの大名と宿泊先が同じになる事態を避けるためにも重要なことだったんだぞ。

もしこれを怠ってしまえば手配不行き届きで大事にもなりかねない。

現代でいう宿泊予約ってやつだね。

でもさ、そういうのって急な事情とかでキャンセルする場合だってあるワケじゃん?

そういう時どうなるの?

実際に揉めることもあったようだ。

こと宿場の人間からすれば、大名はこれ以上ない上客だからな。

差は有れど、もてなす準備も周到になるワケだから、これが急遽中止となると……。

宿、大打撃って感じだね。

いくら身分がお殿様でも、経営者ブチ切れて当たり前だよね。

だがほとんどの場合、ちゃんと補償代(キャンセル料)を支払ったという話だ。

あ、そういうのは今と変わらないんだね。

そういうことも折り込んで、その分の費用もあらかじめ用意するのが当然ということだな。

とはいっても、道順はあらかじめ決められているから、そうそう何度も起きることでもないだろう。

だが、もし大幅な変更があった場合はその都度、幕府への報告が義務付けられたという。

……もっともその変更の狂いで生じた費用が保障されることはないんだが。

なんか大名行列って良いことが1つもないように思えてきたよ。

意外と規則に縛られてるっていうか。

しかし行列を行うことは藩にとって悪いことばかりではないんだ。

たとえば一般の人間からすれば、行列が大々的なほどその藩や大名がエラくみえるだろう?

これを逆手にとって、国力を誇示するため自分たちの行列を意図的に立派に見せることがあったようだぞ。

そこにはさらに費用がかけられるわけだが、その話は次でだな。

行列費用は自費

行列にかかる費用はすべて大名持ち(自費)だ。

しかも旅費だけではなく、将軍家や幕府要人への土産代も含めてだからな。

藩により当然差があるものの、数千両ないし、一万両をゆうに超えることもあったんだ。

両だとピンとこないね。

でもきっとすごい金額な気が……。

当時の貨幣価値を現代の円に換算するのは、時代によって差があるから難しいことだが……

目安の値を出すとしてこの際、千両を1億円としてみるか。

あくまで※一両を10万円ほどに見立てた場合だから、確実ではないことを付け加えておくぞ。

とりあえずその換算で話を進めるが、片道で五千両かかるとすれば5億円かかる計算だ。

しかも国許と江戸を往復するわけだから、単純にこれの倍、10億円かかったということだな。

※一両の円換算は、米の値段・職人や武士の給料・日用品や食べ物の代金などを用いておよその値を割り出す方法がある。

しかし、比較するものや時代のちがいによっても振れ幅は大きく異なり、江戸初期~幕末まで約数千円~30、40万円と差が生じる。したがってその時の一両は何円というようなはっきりとした金額を出すことは難しい。

だが、とりあえずでも基準の数値を決めずには話が進まないので、ここでは暫定的に1両→10万円とした。

※10万円という金額は、レファレンス共同データベースのQ&Aの一例で紹介されている資料の「一〇万円から二〇万円の間(一部抜粋)」 「江戸初期で約10万円前後(同左)」の記載を参考にした上で「10万が換算しやすいじゃん!」という筆者のざっくりな考えで「10万円」というキリの良い額を使わせてもらうことにした。

その金額もあくまで「目安」であることと、レファレンス一例からの孫引き参考であることも付してご了承いただきたい。

参考→レファレンス共同データベース 「寛永頃の1両は現在どれ程に相当するか。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000292305

……えらいこっちゃ。

あげく江戸での滞在費も別途かかる。

これも諸藩によりすさまじい金額になったから、経済的負担は計り知れないというわけだ。

そもそも何日もかけて江戸に行くんでしょ?

それじゃあ、日にちがかかればかかるほど……。

良いところに気が付いたな。

そう、日数がかかるほど費用はよりかさむ。

厄介な例は道中の川が増水で通れなくなり、そこで足止めを喰うとかだな。

んじゃ、その足止めで発生した費用も当然……。

かかる。

ここで一旦話を変えるが、当時の日本は幕府によって親藩・譜代・外様と扱いが分けられていた。

それぞれのちがいは次の表にざっくりまとめておいたが、この中でも外様はかつて徳川と敵対していた大名たちゆえ、待遇や制度上でも厳格に統制されたんだ。

これは徳川二代将軍秀忠公による統治の基盤固め、後に三代将軍家光公が発布した武家諸法度(ぶけしょはっと)双方の影響によるものだな。

| 親藩(しんぱん) | 徳川家と血縁関係にある大名 | 尾張・水戸・紀州藩(御三家)甲府・会津藩など、徳川家の子息、子孫たちが藩主を務める |

| 譜代(ふだい) | 関ヶ原の戦い以前から徳川に仕える大名 | 酒井・井伊・本多家など |

| 外様(とざま) | 関ヶ原の戦い以降、徳川に従った大名 | 伊達・島津・前田家など |

当然これ以外にも数多くの大名が存在するが、ここで重要なのは外様の大半が江戸から離れた藩の大名だということ。

上の表でいうと、伊達が東北の陸奥(宮城・福島・岩手県)島津が九州最南端の薩摩(鹿児島県)前田が加賀(石川県)を治めている。

いずれも多大な勢力をほこる大名だが、江戸から近い場所を治めていたとは到底言えないだろう?

元々幕府の敵だったから、遠くの方に追いやられたってことなのかな。

それは少しちがう。

前田も島津も元の領地にそのまま据え置かれた大名だからな。

これは幕府が意図的に遠方に配置したのではなく、旧領に留まった結果として江戸から遠くなったということにすぎない。

加えて、江戸を中心とした地域の大半に譜代や親藩が集まり、外様は江戸から離れた場所にその大半が据え置かれる傾向が強まったというわけだ。

無論、すべてというワケではないが。

つまりほとんどの外様が遠い国の大名さんになっちゃったってことね。

さらに江戸への参勤交代の頻度も大名によりさまざまだ。

原則、参勤交代は一年交代だが、江戸に近い藩や特殊な任務を負う藩(たとえば将軍補佐の役割を担う水戸藩などだな)は滞在期間が半年になるなど、変則的な例外もあった。

それ以外のほとんどの藩はそれこそ一年ごとの交代だが、薩摩の場合、九州最南端から江戸までの行列行程、そして江戸での滞在も含めると、他藩よりずっと費用が多くなるのが当然だな。

ここで江戸と距離が離れている外様の負担が目立ってくるというワケだ。

薩摩に限っての話じゃなくて、遠方の大名さんたちみんなが費用でも行程でもすっごく苦労してたってことだね。

うむ、ここで日数の話に戻るが、江戸に近い藩であれば2~3日程度、もっとも江戸から遠い薩摩藩は40日~60日ほどかかっていたという。

時代区分で移り変わるものの、往復で一万五千~一万七千両ほどかかったともいわれているな。

先ほどの換算を当てはめると15~17億円だ。

※ほど近い加賀藩すら、12~13日の行程で、片道、五千五百両(5億5千万円)余りかかったようである。

……なんてこった。

特別な贅沢や散財でもしない限り、生まれ変わって一生を過ごしてもお釣りが出るほどの額だ。

もし一両が10分の1の一万円だったとしても、薩摩藩の例をとれば1.5~1.7億円になるからな。

一般の民からすれば大金に変わりなく、いずれにしろ参勤交代にはとてつもない金銭がかかっていた。

そしてそれも、大名ごとに大小異なったということだ。

行列には町人を募ることも

ん?

行列で歩いてるのって、みんな家臣とか部下のお侍じゃないの?

良い質問だ。

それには「行列の人数が多ければそれだけで立派に見える」という、さっきの話が関わってくる。

権力を誇示したい事情もあって、小国の大名などは行列の見栄えを良くするために、列の人員を民間から雇うことも多かったんだ。

すべての人間が、国許(くにもと)の人間とは限らなかったんだぞ。

超短期のアルバイトみたいなもんかな?

まあ、そのようなものだな。

そういうの雇えるならいいけど、お金がないとこだったら大変だね……。

人件費だけでもバカにならなそうだし。

結果、幕府にとって有利な方向に

金に困窮している藩であればなおさらのことだが。

参勤交代による大名行列や江戸滞在の負担で、諸藩の財政が圧迫された結果、力が削がれる仕組みが出来上がっていたのは確かだな。

各藩に過剰な力を持たせないという意図もあったのかもしれないが、幕府側からしてもこれほどの強い抑制効果を生むとは予想していなかっただろう。

もっともこれは※当初の参勤交代の姿とはやや異なった結果のようだが……。

※一説によると、参勤交代が制度として出来上がる以前から、各地の大名が幕府への臣従を示すため自発的に親族を人質として差し出したり、大名自ら将軍の元へ挨拶に出向いたりといった慣習があった。

この慣習をふまえて武家諸法度で参勤交代の項目が正式に定められたとされている。

ものすごーくかみ砕くとすれば、大名たちによる「なんか、みんなお偉いさんのところに身内を人質として送ってるし、挨拶にも行ってるし、オレもやらねーと!」的な「戦国時代の同調圧力」が参勤交代の基本形式を作り上げたようなものである。

参考→京都府教育委員会 誤解されている「参勤交代」 https://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_8.pdf

行列の旅費でもお金をたくさん使ったことで、反乱を起こす力もなくなっちゃってことか。

そういう狙いがやっぱ幕府にはあったのかな。

そこまで計算されたものだとしたら、実に抜け目のない施策ともいえる。

ともあれかつての家康公の時代に戦乱が終わり、太平の時代を迎えたのだからな。

そんな時代に力を蓄えた藩が居たら謀反を起こしかねないし、その数が多ければ多いほど危険性も増すだろう。

ってことは、幕府VS各藩でまた戦乱に逆戻りするのもあり得たってこと?

私の見立てでも可能性は低くなかっただろうし、双方の力関係が崩れれば、そうなるのが自然だろう(実際、幕末には長州藩と徳川幕府との戦が起こった例があるからな)

先の関ヶ原の戦いでも徳川方に味方せず、戦に敗れてからやむなく傘下に下った諸藩も存在するからな(すなわち外様のことだな)。

これらの一族子孫、そのすべてが幕府に忠義心を持っていたとは考えづらい。

だから、もしこうした外様の藩が幕府に対抗できるほどの力を持てば……あとは分かるだろう?

そのまま黙って従っているはずないもんね。

そっか、もし反乱が起きちゃったら、関係ない人たちもたくさん死んじゃうかもしれないもんね。

見方を変えれば、参勤交代の制度はある意味で世のため人のためにもなっていたということだ。

もっとも、ワリを食うのはやはり諸藩の大名であることは変わりないがな。

それでも幕府が統治する260年余り、国中を巻き込む大きな戦が起こらなかったのは、制度による効果の1つといって良いかもな。

おトイレ事情

そういやさ。

大名行列の途中で、大名さんが「オ○ッコー!!ウ〇コー!!」ってなったら、どうしてたの?

ちゃんと専用の便所を持ち歩いていたようだぞ

と、いうか子供のような単語を直にいうな。

サイト上では伏字だから読む者には直接見えないが、私には丸聞こえだからな。

ごめんごめん。

で、それってどういう感じになってたの?

大名や時代により様々で諸説あるが、携帯用のおまるや折りたたみ式の便器などが使われていたらしい。

中でも大小の穴が開いたひょうたん状のものは、現代の洋式トイレのような形だったともいわれている。

直接小屋を建て、その中で用を足したとも伝わっているな。

ほかは分かるけど小屋建てるってのはすごいね。

でも結局野グ〇じゃん。

直にいうなというに!

そこまでかしこまる必要はなかった?

なんかさ、行列を邪魔したりひれ伏さないでいたりすると、ズバッて斬られちゃうイメージがあるんだけど……。

別にひれ伏さないでも良いと思うが。

なんで?

だって「下に~下に~」って言ってるじゃん。

あれ聞こえたらやっぱ、地べたで土下座しなきゃダメなんじゃないの?

それは※御三家など別格の大名であればの話だ。

そこまでかしずく必要があるのは、その御三家、ひいては本家である徳川家ゆかりの行列など限られた家柄に対してだな。

※尾張・水戸・紀伊の三藩を指し、徳川家康の子息たちがそれぞれの家の初代当主となった。将軍の補佐や幕府の守護を担った藩で、徳川の親戚である親藩大名の中でも別格の家柄。元は初代将軍・家康が一族の血を絶やさないように創ったといわれている。

御三家は徳川の親戚筋だから、家紋である「三つ葉葵」をかかげることが特別に許されている。

この紋は町民どころか、武士にとっても絶大な権力の象徴として見られた。

時代劇でもあるだろう?

三つ葉葵を見て悪役がたじろぐシーンが。

あー水戸黄門か。

紋が入った印籠バーンって出すやつ。

じゃあそういう特別な家柄以外のところへは、そこまで気を使わなくても良いってこと?

気を使わずというのは誤解を招くだろうが、身分のちがいは明らかだから敬ったり、へりくだったりというのは当然あっただろう。

だが基本は列が通る道を邪魔せずちゃんと空けてさえいれば、立ち見でも良かったようだぞ。

あ、ホント?

てっきり時代劇みたいに、行列全部に「ヘヘーッ」って、ひれふさなきゃないと思ってたよ。

だが行列に立ちはだかるなど、あきらかな妨害行為がある場合は、コチョンどののいうとおりになることもある。

その際はちゃんと事前注意はされるようだがな。

それでもダメな場合は……。

ズバッ?

「ズバッ!」だな。

これが無礼討ち、または切り捨て御免というやつだ。

現代でいう公務執行妨害にあたり、当時の武士たちは許容をこえる無礼が町民からあった場合、これを斬って良いと許されていた。

注意をしてもなお列を邪魔する場合、仕方なしということになるな。

でもシビアだよね。

そんなので命取られちゃうなんて……。

だが、町民も身分のちがいは流石にわきまえていたことから、実際に無礼討ちまで起こることは稀だったらしい。

それどころか行列をある種の見世物のように楽しんでいたともいうぞ。

まあ、いつでも見れるもんじゃないし、その気持ちは分かるかも。

横切っても良い人たち

特例的に列を横切って良い者も居たんだ。

そうなの?

んじゃ横切っていい人って大名さんよりエライ人ってこと?

飛脚・医者・産婆の職に就く者たちだ。

医者の存在は人命にかかわるものだし、産婆は新たな命が生まれる喫緊(きっきん)の時に呼ばれる。

この仕事で出むく際は大名行列を横切ることが許されているんだ。

へえ、行列のルールって意外に道徳的なんだね。

んじゃ飛脚は?

飛脚が運ぶ荷物には、幕府の公務に関する重要な書状が含まれることもある。

それを止めてしまっては、逆に罪に問われる可能性があるからな。

だから飛脚も横切って良いというワケだ。

なるほど!

ちゃんとそこは考えてくれてるんだね。

ほかにも一部の特権階級、すなわち神職や僧侶、公家なども列を横切って良いとされた。

それはなんかズルいけど。

だが大名の機嫌が悪ければたとえ行列の邪魔にならずとも、ナンクセを付けて、人を斬った可能性も考えられるということだ。

大名であっても人間だからな。権力者の虫の居所が悪ければロクなことにならないといったところだ。

そういう事例を探すのは難しいだろうけど、全くなかったとも言い切れないよね。

まちがえてはいけないことだが、横切って良いとしても隊列を乱してはダメだぞ。

大名行列は権力を示すためでもあるからな。

列中をのらりと入っていって歩みを止めようものなら、先ほどの医者などの特例に問わず、良くて厳重注意、最悪無礼討ちだな。

遠慮しながらそそくさと通るのが一番良さそうだね。

ね、もし産婆さん百人くらいで横切ったらどうなるかな?

知るか。

ありもしないことをいうな。

まとめ

①参勤交代の一環としての大名行列は、各藩が自らの国力や威信を示すための壮大な見せ物でもあり、行列の規模もさまざまだった。

②ただ行えば良いというものではなく、行程コースの変更があれば都度届け出の必要があるなど、幕府により厳密なルールが定められた。各大名は移動費や宿泊費、緊急時の宿のキャンセル料などのほか、江戸滞在費も各大名の負担となり、遠方ほど重い費用と手間がかかった。

③行列は単なる移動手段ではなく、幕府による大名統制の一環として、反乱の抑止や権力の維持につながるほか、町民の行列見物や、横切っても良い例外の職種など、その生活に大小の影響があった。

という風に、まあ大名行列に関しては、行う藩にも守るべき規律や、費用などの切実な事情があるということだ。

町民階級がひれ伏すのを見て、悦に浸る(えつにひたる)ような単純な行事じゃないんだ。

うん、手間とか、かかるお金とかね。

身分が高いからって、左うちわで行列作って偉そうにしてるってイメージがひっくりかえったかも。

見方が変ったなら、この話もムダではなかったな。

しかし、一部の親藩や譜代の大名などは、コチョンどののいうとおりかもしれない。

一方で外様や小藩の大名にとって、とりわけ厳しいものであったことはまちがいないだろうな。

了。

参考資料

「レファレンス事例詳細 大名行列において、大名がトイレに行きたくなったときどうしていたのか?」 レファレンス共同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000149766 参照日:2025年2月8日

「東海道への誘い 東海道Q&A 宿場について」 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/02_tokaido/04_qa/index2/a0214.htm 参照日:2025年2月8日

「レファレンス事例詳細 寛永頃の1両は現在どれ程に相当するか。」 レファレンス共同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000292305 参照日:2025年7月3日

京都府教育委員会 第 3 回(上)『教科書には出てこない江戸時代

~将軍・武士たちの実像~ 誤解されている「参勤交代」 https://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_8.pdf 参照日:2025年2月8日

コメント